- 更新日:2024.04.05

- #看護師辞めたい

看護師を辞めたい!"辞めるべき人"の特徴と辞める前にできる4つのこと

この記事を読んで理解できること

- 看護師を辞めたいと思う4つの理由

- 看護師を辞めるべきかの判断基準

- 看護師を辞めたい人が抱えがちな悩みと対処方法

- どうしても辞めたい場合の円滑・確実に辞める方法

- 退職時に残業代を請求してお金が取り返せることもある

あなたは、

「看護師は給料が安いし、辛いから辞めたい」

「看護師を辞めたいけどなかなか辞められない」

「看護師を辞めて残業代を請求できるか知りたい」

などとお考えではないですか?

結論から言うと、看護師の業務が辛く、給与や待遇に不満がある場合は、現在勤めている病院・介護施設等からの転職を検討することをおすすめします。

また転職する際に、未払いの残業代や深夜手当、休日手当等がある場合は、病院等に対して未払いになっている賃金の支払いを請求できます。

なぜなら、どんな理由があっても、あなたと病院等が雇用関係にある場合は、給料や残業代の全額もしくは一部が支払われないことは違法だからです。

さらに、令和4年の日本医療労働組合連合会の調査によると、「看護師の仕事を辞めたいと思ったことがあるか」といった問いに対して、「いつも思う」が24.0%、「ときどき思う」が55.2%で合わせると 79.2%となり、約8割が仕事を辞めたいと思いながら働いている、という結果が出ています。

逆に、辞めたいと「思わない」という回答は、僅か 16.6%でした。

※日本医療労働組合連合会:「2022 年看護職員の労働実態調査」

このように、看護師の仕事は精神的にも肉体的にも辛いため、辞めたいと思う方も多いようです。

しかし、仕事を辞めるというのは大きな決断ですので、簡単に決められることではありません。

一度立ち止まって、自分は本当に辞めるべきなのかどうか、辞める前にできることはないのか、よく考えてみることが重要です。

そこでこの記事では、1章で看護師が辞めたいと思う5つの理由を、2章では看護師を辞めるべきかの判断基準を、3章では看護師を辞めたい人が抱えがちな悩みと対処方法について解説します。

さらに、4章ではどうしても辞めたい場合に円滑・確実に辞める方法を、5章では退職時に残業代を請求してお金をとり返す方法について解説します。

最後までしっかり読んで、今後の行動や仕事選びに役立ててください。

目次

1章:看護師を辞めたいと思う4つの理由

先にあげた看護師の労働実態調査では、「仕事を辞めたい主な理由」(3つまで選択)として、次の6つが上位にあげられています。

- 「人手不足で仕事がきつい」:58.1%

- 「賃金が安い」:42.6%

- 「思うように休暇が取れない」:32.6%

- 「夜勤がつらい」:23.6%

- 「思うような看護ができず仕事の達成感がない」:23.1%

- 「職場の人間関係」:20.1%

これらの理由が複合して、約8割の看護師が仕事を辞めたいと思いながら働いているのが実態だと言えます。

ここでは、看護師を辞めたいと思う理由として、次の4つを取り上げていきます。

- 残業代や深夜手当、休日手当などが出ない

- 何年続けても看護業務自体がとても辛く、向いていないと感じている

- 夜勤が辛く体力が続かない

- 職場でいじめや嫌がらせ・パワハラにあっている

それぞれ解説します。

1-1:残業代や深夜手当、休日手当などが出ない

残業代や深夜手当、休日手当などが出ない、あるいは正しく支払われず賃金が安いことが、看護師を辞めたい理由としてあげられます。

看護師の労働実態調査では、看護師で不払い労働(サービス残業)を行っている人の割合は、約7割にも達しています。

また、令和2年の日本看護協会の調査では、業務開始時刻より前に出勤して仕事を始める「前残業」を、残業として扱っているかという問いには、「扱っていない」と答えた人が半数以上の62.9%にのぼっています。

※2019年 病院および有床診療所における看護実態調査報告書

看護師の仕事は、日常的な業務量が多いだけでなく、患者の容体によっては緊急な対応が必要になることもあるため、残業時間が増えることもあります。

さらに病院によっては、「残業代が出ないことは当たり前」という空気があり、仕事が大変なのに給料が不当に安い、上がらないということも多いようです。

1-2:看護業務自体がとても辛く、何年経っても向いていないと感じている

看護業務そのものに強い辛さを感じることが、看護師を辞めたい理由としてあげられています。

なかには、何年たっても慣れることができず、看護師の仕事が自分には向いていないと感じている方もいるようです。

看護業務の中でも特に、

- 患者の身の回りの世話をする

- 患者や患者の家族と向き合い、コミュニケーションをとる

これらの業務に、強いストレスや辛さを感じているようです。

看護師という仕事についている限り、これらの看護業務を避けて通ることはできません。

まだ1年目や2年目の新人なら別ですが、何年も看護師をしていて、看護業務そのものが克服できないほど苦手な場合は、早いうちに他の仕事への転職を検討した方が良いかも知れません。

1-3:夜勤が辛く体力が続かない

看護師という仕事上、勤務形態によっては「夜勤」は避けては通れないものですが、夜勤が辛く体力が続かないことが、看護師を辞めたい理由としてあげられます。

先にあげた日本医療労働組合連合会の調査でも、看護師の仕事を辞めたいと「いつも思う」人の割合では、勤務形態別に「日勤のみ」が 17.4%であるのに対して、「3 交替制」25.9%、「2 交替制(16 時間以上)」27.3%、「2 交替制(12 時間以上 16 時間未満)」26.3%、「夜勤専門」26.0%と、夜勤のある勤務形態ではどれも 25.0%以上と高くなっています。

ここでも、病棟での夜勤交替制の負担が、辞めたいと思う理由となっていることがうかがえます。

看護師になって、何か月も夜勤のある生活が続くようになると、

「生活リズムが乱れ、疲れが取れない」

「夜勤があると体力が続かない」

という人も多いようです。

特に「二交代制」の病院の場合は、日勤か夜勤かによって生活リズムが正反対になるうえ、一度の勤務時間が長いため、どうしても慣れることができず続けることが辛い人もいます。

1-4:職場でいじめや嫌がらせ・パワハラにあっている

看護師を辞めたい理由として、職場でいじめや嫌がらせ・パワハラにあっているなど、上司や同僚との人間関係の問題があげられます。

例えば、

- 上司から業務上の指導を超える暴言を受ける

- 同僚などが見ている前で侮辱される

- 無視されたり、人間関係から故意に外される

などといった、いじめや嫌がらせ、パワハラがあげられます。

さらに、医師との関係が悪かったり、職場内が常に忙しいためピリピリしているなど、職場の人間関係に悩む人は多いです。

2章:看護師を辞めるべきかの判断基準

先にあげた労働実態調査では、看護師の約8 割が仕事を辞めたいと思いながら働いている、という結果が出ています。

しかし、実際に看護師を辞めるべきなのか、あるいは転職すべきなのか、その判断基準を解説していきます。

2-1:看護師を辞めた方がいい場合

看護師を辞めた方がいい場合として、次の2つがあげられます。

- ストレスによる健康障害を発症している

- 職場環境が劣悪で辞めたいといつも思っている

それぞれ解説していきます。

2-1-1:ストレスによる健康障害を発症している

もしあなたが、あまりにも仕事でのストレスが大きく、慢性的な体調不良や不眠、うつ状態、適応障害、摂食障害などを発症している場合は、看護師を辞めた方がいい状況だと言えます。

なぜなら、それほどのストレスをそれ以上蓄積すると、もっと大きな疾患を抱えてしまう可能性があるからです。

ストレスの原因が現在の看護師の仕事にある場合は、仕事を辞めない限りストレスの蓄積が続くでしょう。

多少のストレスには、耐えて克服していくことも必要ですが、それが健康に影響するほどなら話は別です。

看護師という仕事自体にストレスの原因がある場合は、看護師を辞めることを考えるべきですし、職場に原因がある場合は、現在の職場からの異動や転職を考えるべきでしょう。

2-1-2:職場環境が劣悪で辞めたいといつも思っている

現在の職場環境が劣悪で辞めたいといつも思っている場合は、看護師を辞めた方がいい状況だと言えます。

例えば、現在の職場が、給料や残業代の全額もしくは一部が支払われないなど、労働基準法を無視した雇用状況にある場合は、職場環境自体が劣悪だと言えます。

またこのような職場の場合、人手不足による過重労働や長時間勤務、いじめやハラスメントの横行など、マイナス要素ばかりが重なることが多いです。

こうした職場の場合、個人の努力で雇用条件の改善や職場の様々な問題を解決することは不可能です。

そのため、新たな就職先を探して転職することをおすすめします。

2-2:看護師を辞めない方がいい場合

看護師を辞めない方がいい場合としては、次の2つがあげられます。

- 1年目、2年目などまだ経験が浅い

- 自分のミスで医療事故を起こすことが怖い

それぞれ解説します。

2-2-1:1年目、2年目などまだ経験が浅い

もしあなたが1年目や2年目のまだ経験の浅い新人看護師の場合は、辞める決断をするのは早いかもしれません。

なぜなら、看護師の仕事に限らずほとんどの仕事は、新人のうちほど覚えることが多く大変で、周囲の先輩や上司の目も厳しくなりがちだからです。

特に看護師の現場は、患者の命にかかわる医療の現場であり、安全に看護することが最優先されるため、小さなミスでもきつく叱責されることが多いです。

しかし、そこで諦めてしまっては、看護師だけでなく他の仕事でも続けることは難しいと言えます。

先に解説したように、仕事のストレスで心身の健康に悪影響が出ているなどの理由でない場合は、すぐに辞めようとは考えず、今自分にできる努力を重ね解決を目指すことをおすすめします。

2-2-2:自分のミスで医療事故を起こすことが怖い

看護師を辞めたい理由が、自分のミスで医療事故を起こすことが怖いという場合は、まずは辞める決断をするよりミスをなくす努力と経験を積むことが先だと言えます。

看護師は、患者の命にかかわる大きな責任を抱える仕事のため、自分のミスで医療事故を起こすことが怖いと思うことも当然あるでしょう。

しかし、おそらくその心配は、どの看護師も抱えているものであり、ミスを起こさないように努力を重ね、経験を積んでいくことが看護師の仕事だとも言えます。

小さなミスは、仕事に慣れていく中で解決していくことが可能ですし、ミスを怖がって受け身の姿勢のままでは現状は変わらず成長することもできません。

よほど医療事故への恐怖が、日常の業務の負担になっているのでなければ、看護師を辞めるという選択は必要ないと言えます。

3章:看護師を辞めたい人が抱えがちな悩みと対処方法

看護師を辞めたいけど辞められないという人が抱えがちな悩みとして、次の4つがあげられます。

- 奨学金を理由に辞められない

- 退職するなら違約金を請求すると言われる

- 退職を拒否される

- 家族や上司・同僚から、辞める事を強く反対される

それぞれ解説していきます。

3-1:奨学金を理由に辞められない

看護師が辞められない理由として多いのが、

「病院に勤めながら看護師資格を取得したため、資格取得後もその病院で働き続けなければならない」

「○年以内に辞めるなら、奨学金を返還しろと言われた」

という「お礼奉公」の契約です。

病院との間でこのような契約をしている場合、あなたは「奨学金があるから辞められない」と思っているかもしれませんが、退職時に返済を要求されても、全額の返還は必要ないケースもあります。

労働基準法では、会社や労働者の就労を強制するような「経済的な足止め」を行うことを禁じています。

(労働基準法16条)

そのため、病院は、奨学金の返済を理由に、退職を拒否することはできないのです。

実際、過去にも以下のような裁判例があります。

【病院による奨学金の請求が認められなかったケース】

看護学校入学時に修学資金の貸与を病院から受けていた看護学生が、看護学校を退学したために、病院から修学資金の返済請求を受けました。

病院との契約では、学校卒業後に、3年以上その病院で働いた場合は修学資金の返還を免除するが、退学した場合などは、全額返還が必要と決められていました。

しかし、裁判では、修学資金の貸与を理由に、学生の就労や退職を制限することは認められないと判断され、病院の請求は棄却されました。

(和幸会事件:大阪地判2002年11月11日)

もし奨学金を返済しなければならない場合でも、分割支払いにしてもらうことや、転職先の病院に立て替えてもらう、という手段もあります。

3-2:退職するなら違約金を請求すると言われる

一部の病院では、退職を足止めするために「違約金を支払ってもらう」「損害賠償請求する」などと言われるケースがあります。

しかし、雇用契約に盛り込まれていない理由で、病院は看護師に損害賠償請求することはできません。

また、そもそも看護師の都合で退職することに対して、違約金や損害賠償を求める契約を締結することは、内容次第では無効になる可能性も十分あります。

そのため、このような場合、正しい退職手続きを踏むことで、退職することが可能です。

3-3:退職を拒否される

病院から、他の理由で退職することを拒否された場合でも、あなたには「病院を辞める権利」があります。

そのため、病院に対して、2週間以上前に退職の意思表示をすることで、法律上あなたは退職することが可能です。

退職の意思表示は、証拠を残しておく必要があるため、

- 直属の上司や人事課へメールを送る

- 退職届を「配達証明付き内容証明郵便」で病院に送る

などの方法で行いましょう。

これらの方法で証拠を残しておくことで、後で病院から「退職することなんて聞いていない」などと言われても、意思表示したことを証明できるのです。

退職の1か月前、ないしは最低でも2週間前までに「退職届」を内容証明で送っていれば、病院から退職を拒否されていても、あなたは退職届に書いた日程に退職することが可能です。

配達証明付き内容証明郵便を送る方法については、詳しくは以下の記事をご覧ください。

残業代を内容証明で請求!自分で出す方法と適切なタイミングを徹底解説

3-4:家族や上司・同僚から、辞める事を強く反対される

看護師になるまでには、

- 学生時代に、学費、実習費、教科書代など高い費用がかかる

- 学生時代から忙しく、家族からの援助に頼ることが多い

というケースが多いです。

そのため、あなたが、仕事が辛くて「辞めたい」と思ってそのことを周囲の人に伝えても、

「これまで頑張ったんだから、もう少し頑張りなさい」

「看護師になるまでに、どれだけお金がかかったと思っているの」

などと言われて、辞めることを強く反対されることも多いようです。

確かに、せっかく看護師になるまで努力したのですから、簡単に辞めるべきではありません。

しかし、あなたが本当に強いストレスを感じている場合は、そのまま仕事を続ければ、重い精神疾患などを発症してしまう可能性もあります。

そうなれば、完治するまで就業不能になる可能性もあるため、あなたの人生に大きな影響が出てしまいます。

看護師という資格を持っていれば、別の仕事に転職しても、またいつか看護師に再就職することも可能です。

そのため、周囲から強い反対を受けても、どうしても辞めたい場合は、「耐えられないほどのストレスがあること」「いつか看護師に戻ることもできること」を伝えて辞めることをおすすめします。

3-5:看護師を辞める前に試せること

もしあなたが「すぐにでも辞めたい」と思っているとしても、もう一度、本当に看護師を辞めるべきかどうか検討することをおすすめします。

なぜなら、看護師という仕事は専門職であり、やりがいと誇りをもってようやく取得した資格です。

また、女性の仕事としては、高収入で安定性の高い職種だからです。

そのため、看護師の仕事を辞める前に、次の4つを試してみることをおすすめします。

- 有給休暇を取得して心身を休める

- 休職する

- 友人などに相談してみる

- 辞めたい理由を自己分析する

上記のことを通して、自分の状況や考えを整理し、客観的に考えてみることが重要です。

それでも、辞めることがベストな選択肢だと思う場合は、これから紹介する方法で、円滑・確実に病院を辞めましょう。

4章:どうしても辞めたい場合の円滑・確実に辞める方法

あなたが今の仕事を辞めたいと思っている場合、「看護師という仕事そのものを辞める」場合と、「看護師として他の病院に転職する」場合があると思います。

しかしどちらの場合でも、現在の仕事を円滑かつ確実に退職する流れは同じです。

そこで、これから退職の流れを解説しますので、ぜひ参考にしてください。

4-1:退職意思を伝える

法律上は、2週間前に退職の意思を伝えていれば、辞めることができるとされています。

そのため、できれば1か月以上前、最悪の場合でも2週間前には、看護師長などの上司に話しておきましょう。

ただし、多くの病院では人手不足のため、引き継ぎの時間を考えると「○月まで待って欲しい」と求められる可能性もありますが、素直に応じる必要はありません。

【退職意思を伝えるときのポイント】

退職の意思を伝えると、まず引き止められる可能性があります。

そのため、以下のポイントを覚えておいてください。

- 上司と2人で話す場を設ける

- 話を中断されないために、忙しくない時間帯を選ぶ

- 「辞めたいと思っている」などではなく、はっきり「辞めます」と伝える

- 「仕事がきついから」などネガティブな理由ではなく、ウソでも「やりたいことが見つかった」などポジティブな理由を伝える

【退職届を書く】

すでに病院に退職の意思を伝えているのであれば、正式な退職手続きのために「退職届」を提出する必要があります。

「退職届」とは、病院に対して一方的に「退職します」と宣言するものです。

一方で、「退職願」とは、社員が会社に「退職させてください」と願い出るものです。

そのため、退職願が受理されず、辞めることができなかったときは「退職届」を書いて、病院に渡す(送る)必要があります。

退職届には、詳しい退職の事情などを書く必要はありません。

会社によってフォーマットが用意されていることもありますが、なければ以下のものを参考にしてください。

退職届

私事、

一身上の都合により、来る○○年○月○日をもって退職致します。

○○年○月○日

○○部 退職花子 印

医療法人○○会 〇〇病院 理事長○○殿

4-2:引き継ぎ・挨拶回り・退職時期などの交渉

退職届を提出したら、

- 具体的な退職時期の決定

- 有給休暇消化の時期

- 引き継ぎの計画

などを上司との間で決めて、計画的に行動していきましょう。

また、引き継ぎの業務などと並行して、これまでにお世話になった院内の人や患者に、挨拶回りをしましょう。

4-3:すぐに転職しない場合は失業保険申請、社会保険・年金手続き

すぐに次の病院や会社への入社が決まっている場合、退職後にやるべきことは必要書類を転職先に提出するだけです。

しかし、まだ転職先が決まっていないなどの場合は、失業保険を受給できる可能性がありますので、まずはその手続きを行いましょう。

【失業保険の手続きを行う】

失業保険は、

- 退職前に2年以上雇用保険に加入していた

- 積極的に求職活動をしている

- 転職先が決まっていない

などの条件に当てはまる場合、受給することができます。

失業保険の受給について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

失業保険とは?受給までの手続きと失業保険額・受給期間を弁護士が解説

【健康保険の変更手続きを行う】

次の病院・会社に入るまでブランクがある場合は、健康保険を変更する手続きが必要になります。

その選択肢としては、図の通り、

- 家族の扶養に入る

- 退職した病院の健康保険を「任意継続」する

- 自治体の窓口に行って「国民健康保険」への加入に変更する

の3つがあります。

国民健康保険に入らなければ、再就職するまでの間に病気や怪我をした場合、病院でかかった医療費を「全額」自分で支払わなければなりません。

加入していれば3割しか負担しなくていいため、必ず役所に行き加入するようにしましょう。

また、あなたに失業保険の受給資格があれば、国民健康保険の保険料の免除申請ができます。

失業保険の受給期間中は、健康保険の保険料を大幅に減らすことができるのです。

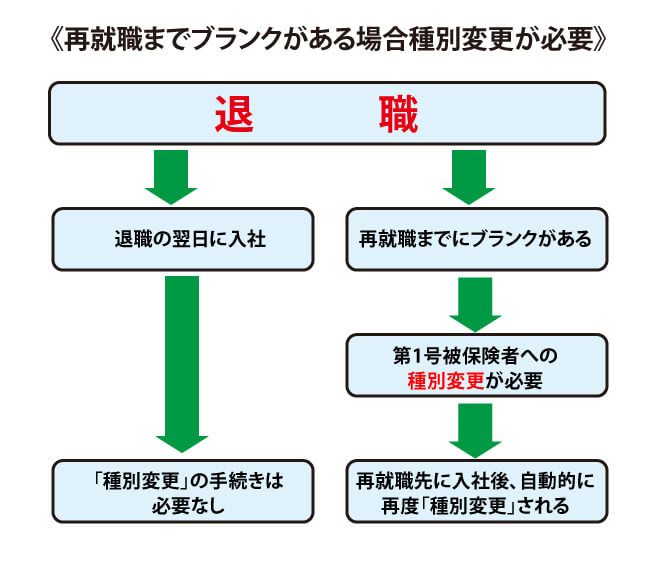

【年金の加入手続きを行う】

次の病院・会社に入社するまでにブランクがある場合は、年金も変更の手続きを行う必要があります。

手続きとは、看護師の種別である「第2号被保険者」から、「第1号被保険者」に種別を変更する手続き(種別変更)を行うものです。

種別変更の手続きを行わなかった場合、次の病院・会社に入社するまでの間に「年金の未納期間」が発生し、将来受給できる年金額が減ってしまいます。

そのため、退職後は14日以内に、自治体の年金窓口で種別変更の手続きを行いましょう。

退職する場合にやるべきことについて理解することができたでしょうか?

最後に、退職時に、これまでの未払いの残業代や深夜手当を請求し、取り返す方法についてお伝えします。

5章:退職時に残業代を請求してお金が取り返せることもある

病院を退職する場合、未払いの残業代や深夜手当、休日手当等を請求することもできます。

- 基本給25万円

- 一月平均所定労働時間170時間

※一月平均所定労働時間とは、病院によって定められた1か月の平均労働時間のことで、170時間前後であることが一般的です。

- 月の残業の合計:80時間

- 月の深夜労働の合計:28時間

上記の場合は、

1か月の残業代

(25万円÷170時間)×1.25倍×80時間=14万7,058円

1か月の深夜手当

(25万円÷170時間)×0.25倍×28時間=1万294円

合計金額は15万7,352円にもなります。

残業代や深夜手当は、3年分までさかのぼって請求できるため、

15万7,352円×36か月=566万4,672円

と高額になります。

看護師の場合は、前残業や研修、勉強会の時間、仮眠時間など、「実は残業時間としてカウントできる」可能性が高い時間が数多くあります。

そのため、他の職種よりも残業代が高額になる可能性が高いです。

看護師の残業代のルールや計算方法、請求する方法などについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【弁護士が解説】看護師でも過去3年間の残業代が取り返せる方法とは?

まとめ:看護師を辞めたいとお悩みの方へ

最後に、今回の内容をまとめます。

- 残業代や深夜手当、休日手当などが出ない

- 何年続けても看護業務自体がとても辛く、向いていないと感じている

- 夜勤が辛く体力が続かない

- 職場でいじめや嫌がらせ・パワハラにあっている

- ストレスによる健康障害を発症している

- 職場環境が劣悪で辞めたいといつも思っている

- 1年目、2年目などまだ経験が浅い

- 自分のミスで医療事故を起こすことが怖い

- 奨学金を理由に辞められない

→奨学金を理由に、病院は退職を拒否することはできないため、分割払いや転職先からの立て替えなどを使い、退職できる

- 退職するなら違約金を請求すると言われる

→病院は看護師に違約金を予定する契約を締結することはできないため、退職可能

- 退職を拒否される

→退職を拒否されても、正しい手続きをとることで退職することが可能

- 周囲から辞めることを強く反対される

→耐えられないほどのストレスがあることや、いつか再就職することも可能であることを伝えて辞める

- 有給休暇を取得して心身を休める

- 休職する

- 友人などに相談してみる

- 辞めたい理由を自己分析する

辞めたいと思ったら、いつでもこの記事を読んで参考にして次の行動につなげてください。