児童扶養手当はいくら?相場と額をシミュレーション|所得制限に注意

この記事を読んで理解できること

- 児童扶養手当の額はいくらなのか?

- 【シミュレーション】児童扶養手当はいくらもらえる?

- あなたの支給額はいくら?【計算してみよう】

- 児童扶養手当の注意点3つ

- 児童扶養手当にまつわるQ&A

あなたは、

- 月にいくら支給されるのか、児童扶養手当の金額について知りたい

- 児童扶養手当で自分がいくら受け取れるのか、シミュレーションしたい

- 児童扶養手当を受け取ることになるかもしれない

このようにお考えではありませんか?

児童扶養手当の計算はたいへん複雑なので、「結局いくらもらえるんだろう?」とお悩みの方も多いでしょう。

結論から言うと、児童扶養手当の金額は、あなた(もしくは同居する親族)の「所得」と「扶養人数」で決まります。

例を挙げてみましょう。

■児童1人・同居親族なしで所得額80万円・養育費なしの2人世帯の場合

このケースだと、満額である44,140円がひと月に支給されます。

■児童2人・祖父母と同居で所得額200万円・養育費なしの5人世帯の場合

このケースでもらえる額は、祖父の所得次第です。

34,128円が支給されるか、支給なしのどちらかになります。

このように正しく「所得」を出して「扶養人数」に沿った計算式にあてはめれば、誰でも児童扶養手当の額を導き出せるのです。

ただし「所得」を知るプロセスも難しく、諸控除や、もらっている養育費も合わせて計算しなければなりません。

この記事を読むことで、

- 児童扶養手当の相場

- 所得や控除について

- 正しい所得の計算方法

などがわかり、実際の手当額をシミュレーションできます。

具体的には、

1章では、児童扶養手当の額はいくらなのか、

2章では、児童扶養手当のパターン別シミュレーション、

3章では、あなたの支給額を計算

4章では、児童扶養手当の注意点3つ、

5章では、児童扶養手当にまつわるQ&A、

について、詳しく解説します。

この記事を読んで、児童扶養手当でいくらもらえるのかを知り、金額を決める要素や計算方法についての知識を身に付けましょう。

目次

1章:児童扶養手当の額はいくらなのか?

児童扶養手当とは、ひとり親家庭を支援するために国から支給されるお金のことです。

子供が18歳になって最初の3月31日まで(子供に一定の障害がある場合に支給される「特別児童扶養手当」も受給している際は、20歳まで)受給できます。

この章では、

- 児童扶養手当の金額と種類

- 手当の額を決めるのは「所得」と「扶養人数」

について、それぞれ解説します。

1-1:児童扶養手当の金額は2種類ある

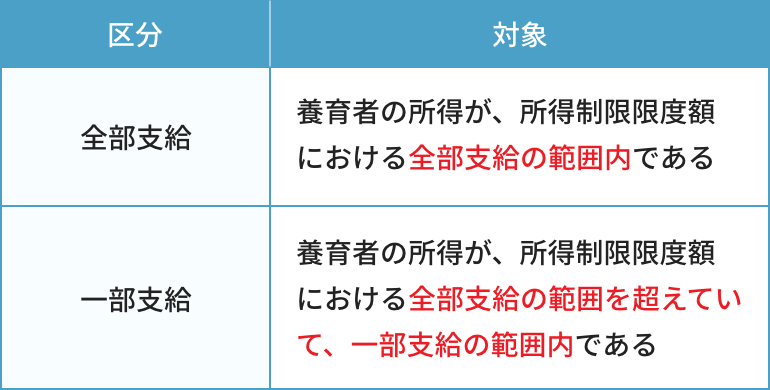

児童扶養手当の金額には、手当の満額が支給される「全部支給」と、一部のみが支給される「一部支給」の2種類があります。

以下のように、自分が全部支給の対象になるのかわからずに困っているという方も少なくありません。

全部支給か一部支給かによって、金額は大きく異なります。

そのため、手当の支給を考えている方は、自分がどちらに該当するのかあらかじめ把握しておきましょう。

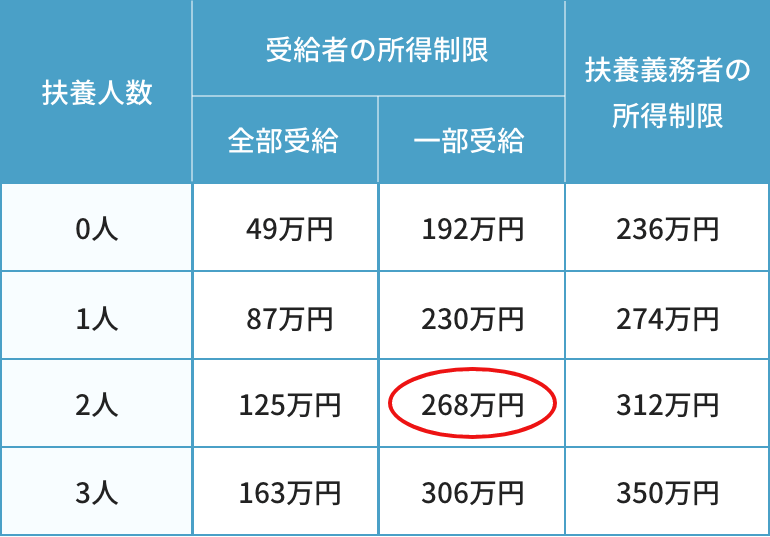

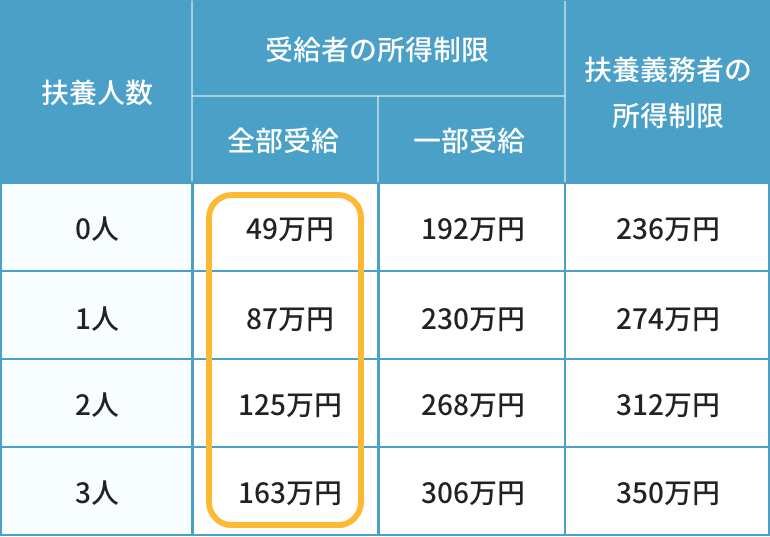

それぞれの対象は次の表のとおりです。

児童扶養手当には所得制限があり、所得が少ないほど支給額が多くなります。

所得額が全部支給の範囲内であれば満額が、一部支給の範囲内であれば支給額の一部がもらえるのです。

なお、所得が一部支給の範囲を超えた場合には、手当が一切もらえません。

ここまでの説明も、かなり難しかったのではないでしょうか。

後で、ざっくり分かるシミュレーションを載せていますので、気になる方は第2章まで読み飛ばすことをオススメします。

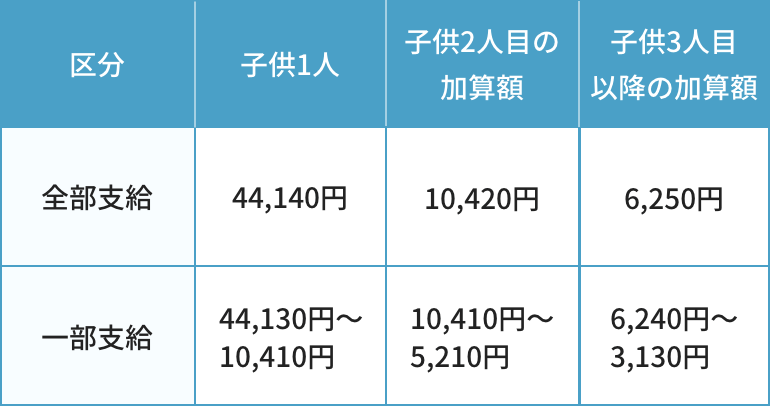

参考までに、各区分でいくら支給されるのか例を示します。

(令和5年4月、東京都の場合)

また、児童扶養手当の金額は一定ではありません。

毎年の物価変動に応じて、額は常に改定されています。

1-2:児童扶養手当がいくらなのかは「所得」と「扶養人数」で決まる

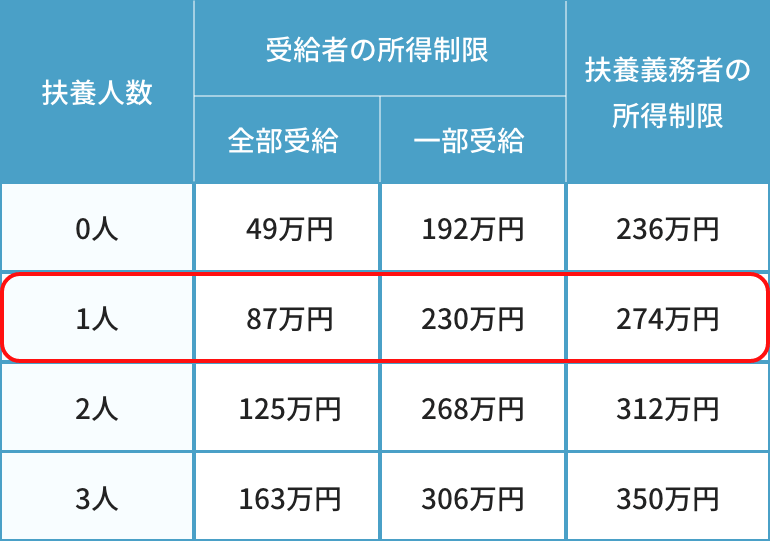

児童扶養手当の支給額は、受給者(または同居親族など扶養義務者)の前年の「所得」と「扶養人数」によって決まります。

次の表を見てみましょう。

たとえば、母と中学生の娘1人といった2人世帯の場合、扶養人数が1人の欄(赤枠で囲んだ箇所)を見ます。

母親の所得が87万円未満であれば全部支給、87万円以上230万円未満であれば一部支給が認められます。

所得が230万円以上になると限度額を超えているため、児童扶養手当は支給されません。

また、受給者が親と同居しているなど、他に扶養義務者がいる場合は、その人に対しても所得制限がかかります。

扶養義務者の場合、所得制限額を超えていれば不支給、超えていなければ受給者の所得で支給額が決定されます。

2章:【シミュレーション】児童扶養手当はいくらもらえる?

この章では、児童扶養手当を実際に受給している例を見ていきます。

- 扶養人数

- 同居している親族の有無

- 所得

- 養育費の有無

上記の項目に応じていくつかのパターンを用意しているので、あなたの状況に近いものを確認してみましょう。

2-1:児童1人・同居親族なし・所得額80万円・養育費なし

ここでは、

- 家族構成:母と子供1人(2人世帯)

- 所得額:年間80万円

- 養育費:なし

のケースを紹介します。

ここでの「所得」とは、給与所得控除など、諸々の控除を差し引いたあとの金額を指します。

結論からいうと、このケースで支給される児童扶養手当の月額は、44,140円です。

まず、所得制限の限度額表を参照します。

このケースでは所得が80万円で、子供1人扶養の全部支給限度額(赤枠で示した箇所)である87万円未満なので、全部支給の対象になります。

したがって、この母親が受け取れる児童扶養手当は、全部支給の1人扶養の金額である、44,140円です。

2-2:児童2人・同居親族あり・所得額200万円・養育費なし

ここでは、

- 家族構成:父と子供2人、祖父母(5人世帯)

- 所得額:年間200万円(父)、年間120万円(祖父)

- 養育費:なし

のケースを紹介します。

結論からいうと、このケースで支給されるひと月分の手当額は、34,128円です。

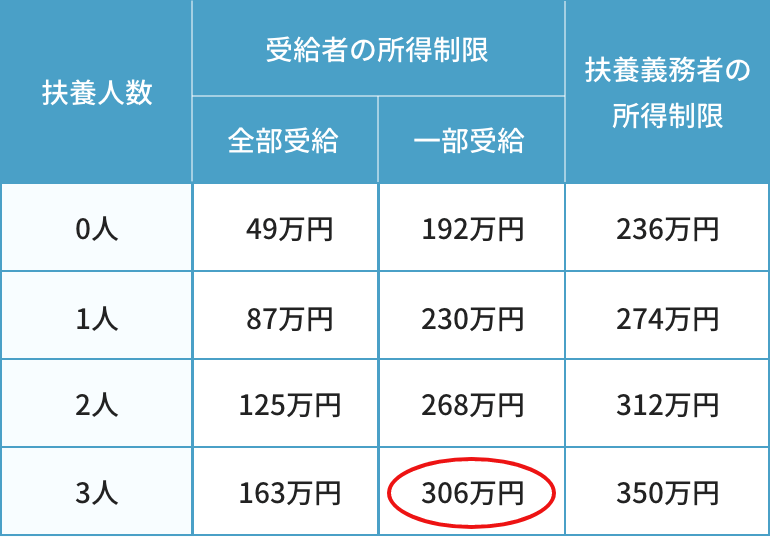

所得制限の限度額表を見てみましょう。

このケースでは所得が200万円のため、子供2人扶養の全部支給限度額である125万円を超えています。

ただし、一部支給限度額(赤枠で示した箇所)未満ではあるので、一部支給の対象になります。

さらに、このケースでは祖父母と同居しているため、「扶養義務者の所得制限」も考えなければいけません。

祖父の年間所得は120万円なので、扶養義務者の所得制限(青枠で示した箇所)312万円を下回っています。

祖父の所得には制限がかからないため、このケースでは児童扶養手当が一部支給されるとわかりました。

一部支給の額を出すための計算は、ここでは割愛します。

第3章で詳しい計算式を紹介していますので、気になる方はそちらを読んでみるとよいでしょう。

したがって、このケースでもらえる児童扶養手当の月額は、一部支給の第1子分と第2子分を足した、34,128円です。

2-3:児童3人・同居家族なし・所得額280万円・養育費が月3万円

最後に、

- 家族構成:母と子供3人(4人世帯)

- 所得額:年間280万円(母)

- 養育費:あり(月3万円)

のケースを紹介します。

結論からいうと、このケースで受け取れる金額は0円、つまり児童扶養手当の支給はありません。

今までのケースとの違いは、養育費を受け取っているという点です。

養育費の8割は所得として扱われるので、もともとの年間所得280万円に足さなければいけません。

この母親の年間所得は、以下のように計算されます。

280万+3万(ひと月の養育費)✕12カ月✕0.8

=280万+288,000

=3,088,000円

所得制限の限度額表を参照しましょう。

このケースでは所得が308万8,000円で、子供3人扶養の一部支給限度額(赤枠で示した箇所)を超えています。

所得が制限の限度額を超えているので、手当の支給はありません。

3章:あなたの支給額はいくら?【計算してみよう】

この章では、実際にあなた自身のケースに当てはめ、児童扶養手当を計算していきましょう。

児童扶養手当の計算わかりずらいな…

— サラダ (@youchannya) August 10, 2023

これであっているのか?

一人になった時のシュミレーションは何度もやってるけどお金はいつまでも不安要素だな…

上記のような感想も多く、確かに計算はわかりづらく複雑ですが、要点をおさえれば誰でもシミュレーションできます。

- まず「所得」を知る

- 計算式に当てはめる

上記のプロセスを踏めば、児童扶養手当がいくらもらえるのかはっきりするでしょう。

3-1:まず「所得」を知ること

児童扶養手当を計算するには、まず「所得」を正確に把握しなければなりません。

「所得」を出すには、以下の作業が必要です。

- 基本の計算式をおさえる

- 諸控除をマイナスする

- 養育費の8割をプラスする

それぞれ解説します。

3-1-1:基本の計算式をおさえる

児童扶養手当で必要な「所得」は、次のように計算できます。

所得の金額=(給与所得控除後の金額 + 年間の養育費✕0.8)― 定額控除8万円 ― 諸控除

「給与所得控除後の金額」は、源泉徴収票に記載されているのでそちらを参照しましょう。

定額控除の8万円とは、社会保険料相当額として一律控除されるものです。

諸控除や養育費の扱いについてはあとで説明します。

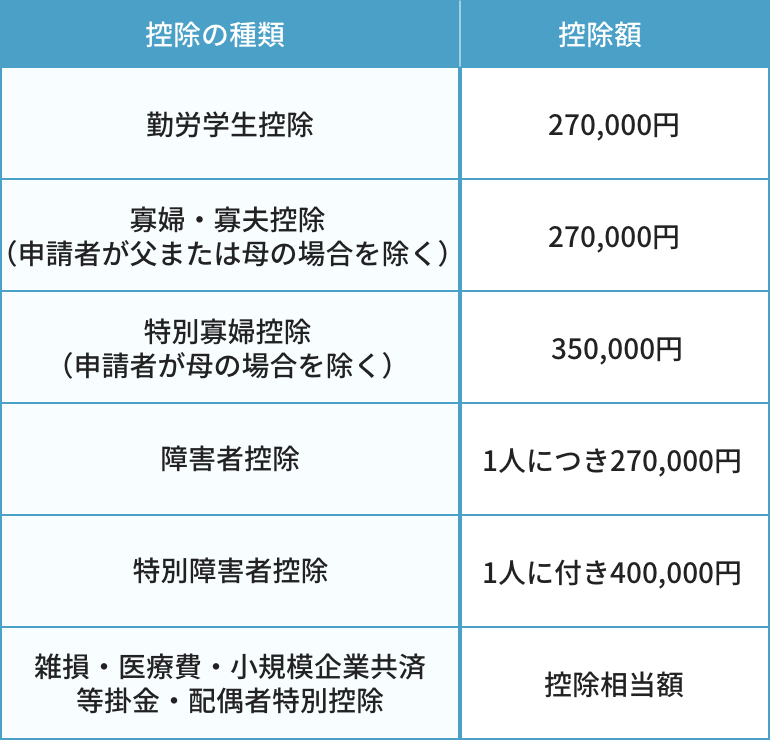

3-1-2:諸控除をマイナスする

控除とは所得を計算する際に、収入から差し引ける金額のことです。

控除があれば児童扶養手当の金額も増えるため、適用できるものがないか確かめておきましょう。

3-1-3:養育費の8割をプラスする

養育費とは、離婚したあとに元配偶者から受け取るもので、子供の養育全般に使われます。

所得税の計算では所得とみなされない養育費ですが、児童扶養手当の計算では所得として扱われるので注意しましょう。

年間所得を計算する際には、養育費の8割をプラスしなければなりません。

そのため、養育費があると児童扶養手当の額が減ることになります。

手当額が減るのを避けようと、養育費について虚偽の申告をすると、返金請求や罰則を受けることになるので注意が必要です。

3-2:【計算】支給額はいくら?

「所得」が出せたのであれば、次は児童扶養手当の額を計算しましょう。

- 「扶養人数」をチェックする

- 計算式に当てはめる

この2つの手順を踏めば、複雑な児童扶養手当の計算も簡単にできます。

それぞれ解説します。

3-2-1:「扶養人数」をチェックする

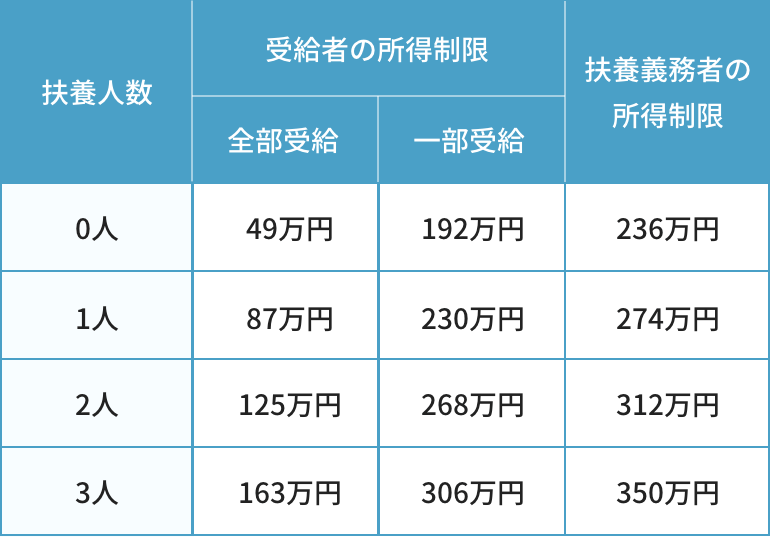

「所得」がわかったところで、次は所得制限限度額表を参照し、自身の扶養人数に当てはまる欄をチェックします。

所得が全部支給の範囲内であれば、児童扶養手当の満額を受給できるので計算は不要です。

所得が一部支給の範囲内にあるのなら、次に紹介する計算式を利用し、額を出してみましょう。

3-2-2:計算式に当てはめる

児童扶養手当が月にいくら支給されるかは、以下の計算式を使って求められます。

■第1子の月額

44,130円(注1)―(年間所得-全部支給の所得制限限度額)✕ 0.0235804

注1:子供1人扶養の場合の一部支給限度額。

■第2子の月額

10,410円(注2)―(年間所得-全部支給の所得制限限度額)✕ 0.0036364

注2:子供2人扶養の場合の一部支給限度額。

■第3子以降の月額

6,240円(注3)―(年間所得-全部支給の所得制限限度額)✕ 0.0021748

注3:子供3人扶養の場合の一部支給限度額。

計算に必要な「全部支給の所得制限限度額」は、

下の表を参照します(黄色の枠で囲っている箇所)。

第1子、第2子、第3子以降でそれぞれ計算式が異なるので注意しましょう。

4章:児童扶養手当の注意点3つ

この章では、児童扶養手当を受給するにあたっての注意点を3つ紹介します。

- 現況届の提出を毎年欠かさない

- 一定の年数が経つと受給額が半減してしまう

- 児童扶養手当以外に利用できる制度を調べる

それぞれ見ていきましょう。

4-1:現況届の提出を毎年欠かさない

児童扶養手当を受給し続けるためには、毎年8月に現況届を提出しなければなりません。

現況届とは、支給要件を満たしているかどうか確認するためのものです。

また、所得制限から手当が支給されない方でも、状況によっては支給再開となる可能性があるため、提出が必要です。

以下のように、対面申請が必要だと面倒だと感じる方もいると思います。

児童扶養手当の現況届、私の所の自治体は全部支給停止でも対面申請のみ受付なので毎年1時間以上の時間と交通費かけて、書類渡して対面して2分で「全部支給停止です。ご相談なければお帰りください」って言われて終わりなのちょっとめんどください🥺

— こめこ (@ct_125_) August 21, 2023

しかし、提出を忘れた場合は支給が一時停止されるか、最悪の場合、受給資格を失ってしまうので、忘れないよう注意しましょう。

4-2:一定の年数が経つと受給額が半減してしまう

児童扶養手当は支給開始月から5年、または支給要件を満たした月から7年が経過すると、自動的に半額になってしまいます。

とはいえ、条件を満たして正しく手続きを行えば、これまでと同じ額を受給できます。

手続きを行う際は、

- 就労している、または求職中である

- 病気や怪我、障害などで就労が困難である

といった事由が証明できる書類を添付し、窓口に提出しましょう。

4-3:児童扶養手当以外に利用できる制度を調べる

最後に、児童扶養手当の他にも、ひとり親が利用できる制度をいくつか挙げておきます。

- ひとり親家庭等医療費助成制度

- 高等職業訓練給付金

- 住宅費助成制度

親1人での子育ては、経済的にも精神的にも余裕がなくなってくるものです。

できるだけ負担が少なくなるよう、使える制度がないか常に情報収集しておきましょう。

また、地方自治体が独自で行っている支援制度も多々あるので、一度問い合わせることをオススメします。

5章:児童扶養手当にまつわるQ&A

この章では、児童扶養手当にまつわるさまざまな疑問に対して、Q&Aの形式でお答えします。

- 児童扶養手当はいつ支給されるの?

- 障害年金をもらっていると、児童扶養手当は支給されないって本当?

- 所得制限以外で支給されないケースはある?

それぞれ見ていきましょう。

5-1:児童扶養手当はいつ支給されるの?

児童扶養手当は、1年に6回、奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)に2カ月分がまとめて支給されます。

支給日は各自治体によって異なりますので、知りたい方は問い合わせてみましょう。

5-2:障害年金をもらっていると、児童扶養手当は支給されないって本当?

2021年3月の制度改正を受け、それまで認められなかった障害年金と児童扶養手当が併給できるようになりました。

ただし、どちらも満額もらえるというわけではありません。

児童扶養手当の額が障害年金の子の加算額を上回る場合にかぎり、差額を児童扶養手当として受け取れます。

5-3:所得制限以外で支給されないケースはある?

所得制限の他に、以下の条件に当てはまる場合は児童扶養手当が支給されません。

- 子供や支給対象者(父・母・養育者)が日本国内に住んでいない

- 子供が里親や児童福祉施設に委託されている

- 子供が父または母の配偶者に養育されている、または生計を同じくしている

まとめ:児童扶養手当がいくらなのかは「所得」と「扶養人数」で決まる

児童扶養手当がいくらもらえるのかは、受給者または同居親族の「所得」と「扶養人数」で決まります。

- 全部支給

- 一部支給

の2種類のうち、どちらに該当するのかがわかれば、あとは計算式に当てはめるだけです。

また、この記事では児童扶養手当の支給例をいくつか挙げ、

- 扶養人数

- 同居している親族の有無

- 所得

- 養育費の有無

といったパターン別にシミュレーションを行いました。

自身の状況に近いものがあれば、おおよその支給イメージがつかめるでしょう。

児童扶養手当がいくらもらえるか正確な金額を知るには、自分の「所得」を知ることが不可欠です。

「所得」を出す際には、

- 諸控除をマイナス

- 養育費をプラス

といった計算も忘れずに行いましょう。

支給額の計算は複雑そうに思えますが、実際はそれほど難しくありません。

所得制限限度額表を参照し、自分が扶養する人数に応じた「所得制限」がいくらなのかを確かめます。

所得制限が一部支給の範囲内であれば、必要な数字をあてはめ、計算してみましょう。

さらに児童扶養手当には注意点も3つあります。

- 現況届の提出を毎年欠かさない

- 一定の年数が経つと受給額が半減してしまう

- 児童扶養手当以外に利用できる制度を調べる

もらえるべき手当を確実にもらうためにも、注意点を把握して、やるべきことを取りこぼさないようにしましょう。

今回の記事が、児童扶養手当の金額計算でお悩みの方の役に立てば幸いです。

ぜひ一度、計算式を利用して、「自分が手当を受給する場合はどのくらいの金額になるのか」をシミュレーションしてみてくださいね。