【チェックリスト付】離婚後の手続きや準備物・注意点を弁護士が解説

この記事を読んで理解できること

- 離婚届を提出する前に決めておくべきこと

- 離婚届の提出・手続きについて

- 離婚後の手続きチェックリスト

- 離婚後の子供の手続きチェックリスト

- 離婚後の手続きをする際の注意点

あなたは、

「離婚の手続きって大変なの?」

「離婚の手続きを詳しく知りたい」

「離婚後の手続きはどうすれば良い?」

などと思っていませんか?

離婚の手続きは、離婚届以外にも必要な手続きが多く、期限が定められているものもあるので注意が必要です。

まず、離婚に必要な手続きの一覧は、次のようになります。

注)このチェックリストは、主な手続きと、その必要書類等を記載しています。

すべての手続きを、記載しているわけではありません。

このチェックリストでもわかるように、離婚後の手続きは多項目にわたり、未成年の子供がいる場合はさらに必要な手続きが増えます。

特に、ひとり親家庭の支援として各市町村では、

- 子育て・生活支援

- 就業支援

- 養育費の確保

- 経済的支援

など、様々な支援策を実施しているので、チェックリスト以外の支援項目についても確認されることをおすすめします。

また、手続きによっては、取り寄せるのに時間のかかる書類や、元配偶者に依頼する書類等もありますので、早めに取り掛かるほうが安心です。

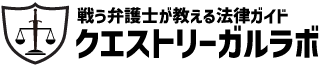

主に、必要となる書類を上げてみます。

それぞれ、早めに手配されると、その後の手続きがスムーズにいくと思います。

このように、離婚後の手続きは、煩雑でやるべきことが一杯です。

離婚届の提出だけでなく、事前の準備と、離婚届を提出する際の流れなども併せて、しっかり確認しておくことが重要です。

そこでこの記事では、1章で、離婚届を提出する前に決めておくべきこと、2章で、離婚届を提出する際の流れについて説明します。

そして、3章では、離婚後の手続きチェックリストの各項目、4章では、子供の手続きチェックリスト、5章では、離婚後の手続きをする際の注意点について解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

離婚後の手続きを知りたい方は、3章からお読みください。

目次

1章:離婚届を提出する前に決めておくべきこと

離婚を成立させる段階で、離婚届けを提出する前に決めておくべき項目として、次の3つがあげられます。

- 離婚後の新しい住居

- 財産分与を決めておく

- 子供の親権

これらの各項目に対して、必要な手続きがあります。

それぞれ、解説していきます。

1-1:離婚後の新しい住居

離婚後、婚姻中の住居にそのまま住む場合は別として、実家に戻るか、新しい住居を探す必要があります。

離婚前提で新しい住居を賃貸で借りる場合は、離婚前に不動産会社と相談して、次のような段取りで進めていきます。

- 部屋探し(内見)

- 入居申込・入居審査

- 離婚届提出

- 公的な手続き変更(戸籍など)

- 賃貸契約

- 新居に引っ越し

離婚の手続きと引っ越しの手続きは、同時進行で行い、必要書類等も一緒に準備する方が賢明です。

離婚が長引き、引っ越しとのタイミングがずれた場合は、別居という形になり、婚姻費用を相手に請求できます。

婚姻費用や離婚の準備について、詳しくは次の記事で解説しています。

【弁護士が解説】離婚を決意したら始める5つの準備と離婚のタイミング

離婚後も、引っ越しに伴う住民票の異動届など各種手続きを、離婚後の手続きと合わせて行うことになります。

1-2:財産分与を決めておく

離婚届を提出する前に、財産分与について決めておく必要があります。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を、離婚時に公平に分け合うことを言います。

共有財産の主なものとして、次の5つがあげられます。

- 現金・預貯金

- 不動産・自動車

- 株式・国債・会員権等

- 生命保険等の保険料

- 退職金

財産分与に関する手続きとしては、預金通帳の名義変更や、不動産の所有者権移転登記、自動車等の名義変更手続きなどがあげられます。

さらに、家の住宅ローンなどが残っている場合は、住宅ローンの借り換えによる名義変更や、他に贈与税、不動産所得税などの税問題が発生する可能性もあります。

財産分与によって得られる財産それぞれに対して、事前に必要となる手続きを確認しておくことが大事です。

離婚の財産分与について、詳しくは次の記事で解説しています。

【弁護士が解説】離婚の財産分与の分け方と有利にする3つのポイント

1-3:子供の親権

夫婦間に未成年の子供がいる場合、離婚をする際に、親権者を決める必要があります。

この時、両親が離婚しても、子供の戸籍や姓は変わらないので、離婚した母親が親権者になった場合は、子供は旧姓に戻った母親と姓も戸籍も別ということになります。

そのため、親権者となった母親と同じ姓、同じ戸籍にしたい場合は、子供の姓(氏)の変更許可の申し立てと、入籍届が必要となります。

さらに、各市町村では、離婚後のひとり親家族に対して、様々な支援制度を実施しているので、事前に該当する手続きを確認しておくことが大事です。

このあと、離婚後の子供の手続きについては、4章で詳しく解説していきます。

離婚する際の親権・養育費について、詳しくは次の記事で解説しています。

【弁護士が解説】離婚で親権を獲得する3つのポイントとよくある疑問

【離婚後の養育費】金額の決め方や相場、未払いを防ぐ4つのポイント

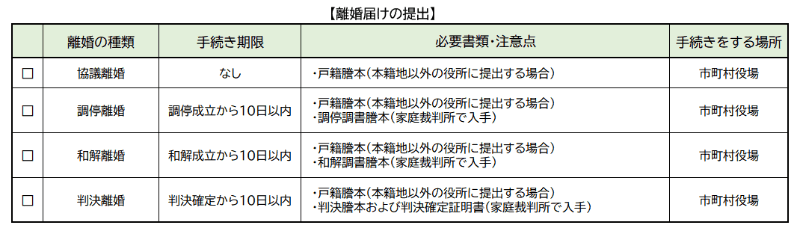

2章:離婚届の提出・手続きについて

離婚届の提出・手続きについて、次の4つを解説します。

- 離婚届の提出方法

- 離婚届と準備する必要書類・費用

- 離婚届が受理されないケース

- 離婚の無効・取り消し・不受理申出制度

2-1:離婚届の提出方法

離婚届は、各市区町村役場で取得し、本籍か現在住んでいる市区町村の役場に提出します。

本籍地以外の役場に提出する際には、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)一通が必要になります。

離婚届の記入事項は、次のようになります。

- 届出の日付を記入

- 氏名、生年月日の記入

- 住所を記入

- 本籍を記入

- 父母の氏名(続き柄)を記入

- 離婚の種別を選択

- 婚姻前の氏にもどる者の本籍を記入

- 未成年の子の氏名

- 同居の期間を記入

- 別居する前の住所(別居していなければ空欄)

- 別居する前の世帯のおもな仕事を選択

- 夫妻の職業を記入

- 届出人の署名・押印

- 証人(協議離婚のときのみ)

※法務省・離婚届の記載例:(1)妻が元の氏に戻る場合(妻が子の親権者)【PDF】

離婚届の提出は、調停離婚・和解離婚・判決離婚の場合は、離婚確定から10日以内に提出する必要があります。

届出人は、必ず本人が署名捺印する必要があります。

また、協議離婚の場合は、20歳以上の証人2人に署名捺印してもらう必要があります。

この離婚届の証人は、20歳以上であれば誰でもなることができ、法的義務や離婚に関する責任を負うことはありません。

2-2:離婚届と準備する必要書類

離婚の種類によって、必要書類が異なります。

■協議離婚:夫婦間の話し合い(協議)による離婚

- 離婚届

- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

■調停離婚:調停による仲介による離婚

- 離婚届

- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

- 調停調書謄本

■審判離婚:裁判官の審判による離婚

- 離婚届

- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

- 審判謄本と審判確定証明書

■和解離婚:離婚訴訟中に和解に合意して離婚

- 離婚届

- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

- 和解調書謄本

■判決離婚:離婚訴訟の判決による離婚

- 離婚届

- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)

- 判決謄本と判決確定証明書

2-3:離婚届が受理されないケース

離婚届が受理されないケースとしては、次の3つがあげられます。

- 離婚届の記載に不備があった場合

- 子供の親権者が決められていない場合

- 離婚届け不受理の申し出が出されている場合

離婚届の記載に不備があった場合は、誤記・記載漏れなどの不備を修正すれば受理されます。

子供の親権者が決められていない場合は、必ず親権者を決めて再提出する必要があります。

離婚届不受理申出書が出されている場合は、相手が形式的に不備のない離婚届を提出しても、受理されることはありません。

離婚届不受理申出が取り下げられれば、離婚届けは受理されることになります。

2-4:離婚の無効・取り消し

相手が勝手に離婚届けを出した場合は、離婚の無効を求める協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があります。

この調停によって、相手と離婚が無効である合意が得られた場合は、審判によって離婚の無効が確認されます。

すでに離婚届が受理されて、戸籍上も離婚したことになっているので、この後必ず、市区町村役場で戸籍の訂正を行う必要があります。

このように、相手が勝手に離婚届けを提出し、受理されることを防ぐためには、離婚届不受理申出が有効となります。

次に、相手に脅迫、あるいは騙されて離婚届に同意し受理されてしまった場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所に対して、協議離婚取り消しの調停を申し立てることができます。

離婚の無効・取り消しは、調停・裁判離婚で離婚が確定した場合は、基本的にできません。

3章:離婚後の手続きチェックリスト

離婚後の手続きとしては、主に次の5項目があげられます。

- 戸籍・住民票の異動

- 健康保険の加入・変更

- 国民年金の加入・変更

- 印鑑登録の変更

- 各種名義変更

それぞれ解説していきます。

注)このチェックリストは、主な手続きと、その必要書類等を記載しています。

すべての手続きを、記載しているわけではありません。

市区町村役場によって異なる場合がありますので、市区町村役場の各窓口でご確認ください。

3-1:戸籍・住民票の異動

夫が戸籍の筆頭者の場合、離婚によって妻は元の戸籍に自動的に戻ることになります。

妻の元の戸籍が、戸籍内の全員が死亡して除籍となっている場合は、新しい戸籍を編製することになります。

また、妻が、離婚後も婚姻中の姓をそのまま使用する場合も、同じように新しい戸籍を編製することになります。

この場合、離婚後の新しい住所を本籍地とすることが多いです。

離婚後、住所が変更になった場合は、住民票の異動(転居届、転出・転入届)が必要となります。

3-2:健康保険の加入・変更

あなたが、社会保険加入者の扶養家族だった場合は、離婚後、14日以内に国民健康保険に加入する必要があります。

また、現在働いている、あるいは新しく働く勤務先の社会保険に加入することもできます。

どちらの場合も、元配偶者の勤務先から健康保険資格喪失証明書を取得する必要があります。

また、すでに国民健康保険に加入している場合は、必要であれば氏名・住所の変更手続きを行うことになります。

3-3:国民年金の加入・変更

健康保険の場合と同じく、あなたが、厚生年金加入者の扶養家族だった場合は、国民年金への加入手続きが必要となります。

健康保険と同様に、現在働いている、あるいは新しく働く勤務先の厚生年金に加入することもできます。

また、国民年金にすでに加入していて、扶養家族でなくなった、氏名・住所が変わった場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続きと、氏名の変更手続きが必要です。

3-4:印鑑登録の変更

離婚によって名字が変わった場合、住民票も変わるので、離婚前の名字で届けてあった印鑑登録は失効します。

新しい実印・名字で、住民票を取得した市町村役場での印鑑登録手続きが必要となります。

3-5:各種名義変更

離婚後に名字が変わった場合は、運転免許証や自動車登録などの名義・氏名変更が必要となります。

財産分与による不動産や自動車、生命保険などの名義変更から、銀行口座・携帯電話・クレジットカード・パスポートなど、変更手続きが必要なものがたくさんあります。

また、住居を変更した場合の、水道・電気・ガスなどの契約等も必要となります。

「離婚に必要な手続きチェックリスト」を参考に、漏れのないように手続きされることが大事です。

4章:離婚後の子供の手続きチェックリスト

未成年の子供がいる場合は、次のような手続きが必要となります。

- 姓や戸籍の変更

- 児童扶養手当の申請

- 児童手当の受取人変更

- 学資保険などの受取人変更

それぞれ、解説していきます。

4-1:姓や戸籍の変更

両親が離婚した場合、妻の戸籍は元の戸籍か新しく編製した戸籍になりますが、子供の戸籍はそのままの状態となります。

そのため、母親が親権者となったときに、母親と同じ姓にしたい場合は、子供の姓(氏)の変更許可の申し立てと、入籍届が必要となります。

子供の姓(氏)の変更許可の申し立ての手続きは、その住所地を管轄する家庭裁判所に行います。

申し立てに必要な書類は、次の通りです。

- 子供の戸籍全部事項証明書

- 父・母の戸籍全部事項証明書(離婚の記載のあるもの)

- 収入印紙800円分

- 連絡用の郵便切手

子供の姓(氏)の変更許可が下りた場合は、市区町村役場で入籍届の手続きをします。

入籍届に必要な書類は、次の通りです。

- 入籍届

- 子の氏変更許可審判書謄本

- 子の戸籍全部事項証明書

- 入籍する親の戸籍全部事項証明書(本籍地以外に届出をする場合)

以上の手続きによって、親権者の母親と同じ姓、同じ戸籍となります。

4-2:児童扶養手当の申請

児童扶養手当とは、ひとり親家庭を支援するために支給されるもので、市区町村役場に申請します。

申請に必要な書類は、次の通りです。

- 子供の入籍後の戸籍全部事項証明書

- 住民票の写し(マイナンバーの記載有)

- 申請者名義の預金通帳、キャッシュカード(振込口座の分かるもの)

- 年金手帳

- 申請者の所得証明書

所得証明書は、申請の時期によって審査の対象となる所得の年度が違ってきます。

児童扶養手当には所得制限があり、所得によって一定金額が貰えることになります。

4-3:児童手当の受取人変更

児童手当の受給者で、離婚後、受給者の変更があった場合は、児童手当の受取人変更の手続きが必要となります。

手続きに必要な書類は、次の通りです。

- 児童手当認定請求書

- 申請者名義の預金通帳、キャッシュカード(振込口座の分かるもの)

- 申請者と子どもの健康保険証

- マイナンバーがわかる書類

児童扶養手当・児童手当は、法律で定められた国の制度ですが、各地方公共団体の条例で独自の手当を設けている場合があります。

各市町村役場の担当窓口で、ひとり親家庭への支援制度等を、しっかり確認されることをおすすめします。

4-4:学資保険などの受取人変更

学資保険は、子供を被保険者として婚姻期間中に築いた財産として、財産分与の対象となります。

離婚時に解約して2分の1で配分することもできますが、それまでに払い込んだ保険料より、解約返戻金は少なくなり損をしてしまう可能性があります。

そのため、親権者が保険の契約者でない場合は、親権者を契約者に変更して、離婚時の解約返戻金の半額を相手に対して支払う形となります。

また、学資保険そのものを財産分与の対象としてではなく、養育費の一部として、契約者・受取人を親権者に変更し、親権者がその後の保険料を支払うケースもあります。

学資保険の契約者変更の手続きに必要なものは、次の通りです。

- 保険証券

- 保険契約者継承請求書

- 契約者の身分証明書

- 新契約者の身分証明書

- 新契約者の口座振替依頼書

- 戸籍謄本

- 印鑑

学資保険を継続する場合は、将来のトラブルを避けるために、契約者を親権者に変更されることをおすすめします。

5章:離婚後の手続きをする際の注意点

ここまで解説してきたように、離婚の手続きは離婚届の提出だけでなく、様々な申請・変更等の手続きが必要になります。

これらの煩雑な手続きをする際の注意点として、次の2つがあげられます。

- 役所の手続きから始めて効率的に動く

- リスト化して漏れがないようにする

それぞれ、解説していきます。

5-1:役所の手続きから始めて効率的に動く

離婚の際の手続きは、離婚届をはじめとして、市町村役場で行う手続きがたくさんあります。

まずは、離婚届の提出に必要な書類を用意して、効率よく市町村役場内の各手続きを済ませることが大事です。

手続きの際に持参するものとしては、次のものがあげられます。

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- 写真つき住民基本台帳カード

- 健康保険証

- 印鑑

また、離婚届を提出する際に、担当の窓口にその後の手続きを尋ねることで、必要な手続きの流れを分かりやすく案内してもらえる場合もあります。

5-2:リスト化して漏れが無いようにする

離婚の手続きは、離婚届以外にも必要な手続きが多く、期限が定められているものもあるので注意が必要です。

必要な各手続きと、準備する書類等をリストアップして、手続きに漏れがないかチェックしていくことが大事です。

先にあげた「離婚に必要な手続きチェックリスト」や、市町村役場の離婚の手続きに関する案内等を利用して、しっかり効率よく行動してください。

注)このチェックリストは、主な手続きと、その必要書類等を記載しています。

すべての手続きを、記載しているわけではありません。

市区町村役場によって異なる場合がありますので、市区町村役場の各窓口でご確認ください。

まとめ:離婚後の手続き

ここまで、離婚の手続きについて解説してきました。

最後に、今回の内容をまとめます。

■離婚届を提出する前に決めておくべきこと

- 離婚後の新しい住居

- 財産分与を決めておく

- 子供の親権

■離婚届の提出・手続きについて

- 離婚届の提出方法

- 離婚届と準備する必要書類

■離婚後の手続きチェックリスト

離婚後の手続きとしては、主に次の5項目があげられます。

- 戸籍・住民票の異動

- 健康保険の加入・変更

- 国民年金の加入・変更

- 印鑑登録の変更

- 各種名義変更

■離婚後の子供の手続きチェックリスト

未成年の子供がいる場合は、次のような手続きが必要となります。

- 姓や戸籍の変更

- 児童扶養手当の申請

- 児童手当の受取人変更

- 学資保険などの受取人変更

■離婚後の手続きをする際の注意点

- 役所の手続きから初めて効率的に動く

- リスト化して漏れがないようにする

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

【この記事で紹介した関連記事】

【弁護士が解説】離婚を決意したら始める5つの準備と離婚のタイミング

【弁護士が解説】離婚の財産分与の分け方と有利にする3つのポイント