【財産分与で損したくない人向け】基本の知識をやさしく解説

この記事を読んで理解できること

-

- 離婚の財産分与とは

- 財産分与の対象となる財産と対象外の財産

- 離婚の財産分与の決定方法

- 財産分与を有利にする3つのポイント

- 退職金の財産分与と年金分割

- 離婚の財産分与の注意点

あなたは、

「離婚の財産分与を請求できるかな?」

「離婚の財産分与はどうやって決めるの?」

「離婚の財産分与で損したくない」

などの、不安やお悩みをお持ちではないですか?

結論から言うと、離婚の際に、それまで夫婦が共同で築いてきた財産を清算し、分け合うことができます。

これは、どちらかが専業主婦(夫)の場合でも、それぞれ共働きの場合も同様です。

財産分与によって、離婚時に資産の少ない方は、資産の多い相手に対して、正当に分与されるべき財産として請求することができます。

しかし、お互いの全ての財産を分けるわけではなく、財産分与の対象になる財産とならない財産があります。

また、住宅ローンを返済中の家など、マイナス面を持つ財産もあります。

離婚の際には、お互いの財産をしっかり把握して、財産分与によって正当な財産の請求ができるように行動する必要があります。

もし、自分で離婚の財産分与の請求が難しい場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

この記事では、1章で財産分与の3つのパターンと分け方について、2章で財産分与の対象となる財産とならない財産、マイナスの財産の扱いについて解説します。

そして、3章で離婚の財産分与の決め方を、4章で財産分与を有利にする4つのポイントについて解説します。

最後に、5章で退職金の財産分与と年金分割について、6章で離婚の財産分与の注意点について解説します。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

目次

1章:離婚の財産分与とは

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を、離婚時に公平に分け合うことを言います。

財産分与によって、離婚理由にかかわらず、所有する資産の少ない方が、資産の多い相手から一定の財産を離婚時に得られることになります。

ただし、婚姻前からそれぞれが個別に所有していた財産や、婚姻中にそれぞれの親から相続した財産(不動産や現金)等は対象となりません。

1-1:財産分与の3つのパターン

財産分与には、次の3種類があります。

- 清算的財産分与(共有財産の分配)

- 扶養的財産分与(生活費などを補うための分配)

- 慰謝料的財産分与(慰謝料としての分配)

それぞれ解説していきます。

1-1-1:清算的財産分与(共有財産の分配)

清算的財産分与とは、財産分与の中核をなすもっとも代表的なものです。

清算的財産分与によって、婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を、その名義にかかわらず共有財産としてそれぞれの貢献度に応じて分配します。

もっとも分かりやすい例で言うと、婚姻中に発生したお互いの現金・預貯金を合計して、原則として2分の1で分け合うことになります。

1-1-2:扶養的財産分与(生活費などを補うための分配)

扶養的財産分与とは、相手が専業主婦(夫)などの場合に、離婚後の生活が経済的に厳しい状況に対して、生活費などを補うために財産を分与することです。

扶養的財産分与として収入の少ない相手に対して、毎月一定額を一定期間支払う方法が一般的です。

扶養のために分与額を増額したり、居住する家を与える、家賃を負担するなどの方法がとられることもあります。

1-1-3:慰謝料的財産分与(慰謝料としての分配)

慰謝料的財産分与とは、相手に不倫やDVなどの離婚原因がある場合に、離婚原因に対する慰謝料と財産分与を合算した形です。

慰謝料的財産分与の意味合い、内容が明確でない場合は、後日争いのもとになる可能性もあります。

1-2:財産分与の割合は原則として2分の1

財産分与の割合は、夫婦が共働きの場合でも配偶者が専業主婦(夫)の場合でも、原則として2分の1で分配されることになります。

専業主婦(夫)の場合でも、その婚姻期間中の財産形成への貢献度は同等であると認められる、ということです。

ただし、配偶者の取得した資格や努力によって多額の資産を築き、財産形成に対する貢献度が大きいと認められる場合は、専業主婦(夫)の財産分与の割合は2分の1に満たない場合もあります。

2章:財産分与の対象となる財産と対象外の財産

先に説明したように、財産分与は婚姻中に夫婦で築き上げた共有財産がその対象となります。

結婚前に夫婦それぞれが所有していた財産や、婚姻中に個人として相続した財産などは、特有財産として財産分与の対象外となります。

ここで、その財産分与の対象となる共有財産と、対象にならない特有財産について説明します。

2-1:財産分与の対象となる共有財産

共有財産の主なものとして、次の5つがあげられます。

- 現金・預貯金

- 不動産・自動車

- 株式・国債・会員権等

- 生命保険等の保険料

- 退職金

それぞれ解説していきます。

2-1-1:現金・預貯金

現金・預貯金は、夫婦それぞれの離婚(別居)時の残高を基準として、原則として2分の1で分配されることになります。

預貯金は、婚姻後のものが対象となりますが、婚姻前の固有の財産と同一口座だった場合や、相続などによる婚姻後の特有財産との区別などが争点となる場合もあります。

2-1-2:不動産・自動車

不動産や自動車を所有している場合は、離婚時の評価額を不動産会社や自動車販売店などに査定を依頼します。

それぞれ売却する際は、売却後の金額から経費等を差し引き、残った金額を夫婦間で分配します。

片方が所有を続ける場合は、評価額の半分を所有しないほうに支払います。

それぞれ、住宅や自動車のローンがあれば評価額から差し引くことになります。

また、不動産などを分与する際、分与時の評価額が購入時に比較して高い場合は、譲渡所得税を支払わなければならない可能性があります。

2-1-3:株式・国債・会員権等

株式・国際・会員権等を所有している場合は、それぞれの市場価格、時価を評価額として財産分与の対象となります。

財産分与する際は、譲渡手続きなどが必要となります。

不動産と同じように、これらの財産を分与する際も、分与時の評価額が購入時に比較して高い場合は、譲渡所得税を支払わなければならない可能性があります。

2-1-4:生命保険・子どもの学資保険等の保険料

婚姻期間中に加入していた積立型の生命保険等は、財産分与の対象となります。

それぞれ解約して解約返戻金を分配するか、継続する場合は、継続しないほうに解約返戻金の半分を支払い、名義や受取人の変更が必要となります。

2-1-5:退職金

退職金が支払われている場合は、共有財産として財産分与の対象となります。

熟年離婚などで、近い将来退職金が支払われる事が確実な場合は、退職金に対しても財産分与の対象となる可能性があります。

その場合、財産分与の対象となるのは、退職金全額ではなく、婚姻期間に相当する金額となります。

2-2:財産分与の対象とならない特有財産

財産分与の対象とならない特有財産としては、次の4つがあげられます。

- 婚姻前の個人の財産(負債を含む)

- 個人が、贈与または相続した財産(婚姻期間中を含む)

- 婚姻後、個人的に作った借金

- 別居後に取得した個人の財産

個人的に作った借金とは、個人の浪費やギャンブルによる借金、嗜好品等に対する借金などで、通常、共有のものとは認められず、財産分与の対象とはなりません。

2-3:マイナスの財産(借金・ローンなど)の扱い

ここまで解説してきたように、婚姻期間中の夫婦の生活を築くための借金・ローンは、原則として財産分与の対象となります。

財産分与の対象となる借金としては、家や車のローンなどがありますが、それぞれ売却または分与時に評価額から差し引く形で分与されます。

そのほかの、普段の生活費としての借り入れや教育費、医療費などの借入金も、財産分与の対象となります。

これらのマイナスの財産は、プラスの財産から差し引いて、残った財産が分与されます。

しかし、住宅ローンのオーバーローンでマイナスの財産が多く債務超過となる場合は、住宅ローンの債務者である名義人以外に債務を負担させることは難しいといえます。

3章:離婚の財産分与の決定方法

離婚の財産分与の決定方法としては、離婚紛争と同じように、次の3つがあげられます。

- 離婚協議で決める

- 離婚調停で決める

それぞれ解説していきます。

3-1:離婚協議で決める

財産分与も離婚協議と同じように、まずは話し合いで決めることになります。

財産分与の対象となる財産を、借金・ローンも含めてリストアップして、それぞれの分け方や支払い方法を話し合います。

財産内容を確認するための主なものとしては、

- 預貯金通帳コピー

- 不動産査定資料

- 証券口座明細

- 生命保険の保険金額

- 給与明細

などがあげられます。

これらの資料を基に共有財産の総額を査定し、借金やローンなどのマイナス財産を差し引いたものが、財産分与の対象となります。

財産分与を請求する内容を検討し、相手に伝えて交渉を開始します。

すでに別居していて話し合いが難しい場合は、交渉の内容がわかるような形として、メールやLINEなどで財産分与の請求と希望する金額を伝えましょう。

相手が話し合いに応じない場合は、内容証明郵便として送付することによって、財産分与請求の意思表示の証拠となります。

離婚協議によって財産分与の合意ができた場合は、「離婚協議書」に具体的な条件等を記載されることをおすすめします。

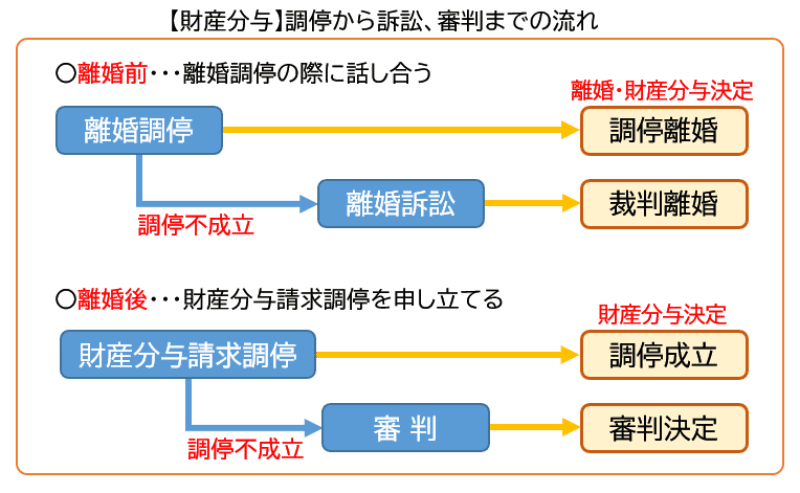

3-2:離婚調停・財産分与請求調停で決める

離婚協議の際に財産分与が決まらない場合は、離婚調停によって合意を目指すことになります。

調停による財産分与の話し合いには、次の2つのケースがあります。

- 離婚前…離婚調停の際に話し合う

- 離婚後…財産分与請求調停を申し立てる

1、離婚調停の際に財産分与の話し合いをする

離婚調停を申し立てた際に、財産分与の話し合いも行われます。

離婚調停と同様に、調停委員会によって、双方の意見の聞き取りや条件面の話し合いが夫婦別々に行われます。

調停委員会の聞き取りでは、夫婦が協力して築いた財産がどれくらいあるのか、財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献度などが調査されます。

その際、必要に応じて資料・証拠等の提出が求められます。

条件面の話し合いにおいては、調査委員会による解決案の提示や必要な助言を行うことによって、合意を目指した調停が進められます。

2、離婚後に財産分与請求調停を申し立てる

離婚をする際だけでなく、離婚後に財産分与についての協議がまとまらない場合は、離婚後2年以内であれば財産分与請求調停を申し立てることもできます。

財産分与請求調停に必要な書類は、次のようになります。

- 財産分与請求調停の申立書

- 離婚時の夫婦の戸籍謄本

- 財産目録

- 不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書

- 預貯金通帳の写し・残高証明書等

裁判所に財産分与の調停を申し立てる費用としては、収入印紙1,200円分と郵便切手代800円程度が必要となります。

申し立て先の裁判所は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

財産分与請求調停の申し立てを行うと、調停期日が指定され、調停委員会によって、双方の意見の聞き取りや条件面の話し合いが夫婦別々に行われます。

3、離婚調停・財産分与請求調停の結果

離婚調停でも財産分与請求調停でも、夫婦双方が財産分与に合意した場合は、合意した内容が調停調書に記載され、調停が成立することなります。

財産分与の合意が得られず、離婚調停又は財産分与請求調停が不成立になった場合は、訴訟又は審判手続へと移ることになります。

3-3:離婚訴訟で決める

離婚訴訟又は審判の申し立ての場合は、裁判所の審理において有利な判断が得られるように、適切な主張・立証を行う必要があります。

裁判所の審理では、提出された訴状、証拠などの書面に基づいて裁判官が判断し、最終的な判決が下されます。

そのため、あなたの主張を正確に書面にできる十分な法的知識と、豊富な離婚訴訟の経験を持つ弁護士に依頼することが、裁判を有利に進めるためにはたいへん重要となります。

離婚訴訟ついて、詳しくは次の記事で解説しています。

【弁護士が解説】離婚裁判の流れや費用・早期解決の2つのポイント

4章:財産分与を有利にする3つのポイント

財産分与を有利に進めるためには、次の3つのポイントが重要となります。

- 共有財産を正確に把握する

- 自分の貢献度と固有財産の貢献度を主張する

- 弁護士に調査を依頼する

4-1:共有財産を正確に把握する

財産分与を有利にするためには、2章であげた財産分与の対象となる共有財産を、正確に把握する必要があります。

現金や通常使用する預貯金、家、車などは分かりやすいですが、次にあげるような共有財産は見落としのないよう注意が必要です。

- 株式・国債・会員権等

- 会社の財形貯蓄

- 小規模事業共済の積立金

- 積立型の各種保険、年金積立

- 金や貴金属など

これらは、相手が単独で運用・所有していたり、銀行の貸金庫内で保管しているなど、見落とす可能性が高いものです。

また、家や車のローン、消費者金融などからの借り入れなど、マイナスの財産の把握も重要です。

4-2:自分の貢献度と固有財産の貢献度を主張する

共有財産の中でも自分の貢献度が高い財産は、しっかり主張する必要があります。

1-2であげたように、配偶者の取得した資格や努力によって多額の資産を築き、財産形成に対する貢献度が大きいと認められる場合などは、2分の1以上の割合となる可能性が高くなります。

また、自分が相続した家などの固有財産に住んでいたり、売却して利益を得たりした場合は、同じように2分の1以上の割合となり貢献度が評価されます。

4-3:弁護士に調査を依頼する

弁護士は、「弁護士会照会制度」によって弁護士会を通して第三者の財産を調査することができます。

それによって、相手の隠し財産などの調査や共有財産の特定が可能となります。

財産分与の対象となる共有財産を洗い出すことは、より多くの財産分与を受け取るためには欠かせない作業となります。

弁護士に依頼することによって、共有財産特定の調査だけでなく、離婚調停や裁判において相手の不当な主張に反論したり、こちらの主張を明確に立証するなど、財産分与を有利に進めることが期待できます。

5章:退職金の財産分与と年金分割

熟年離婚などの場合は特に、退職金の財産分与と離婚後の年金分割は、とても重要な項目となります。

5-1:退職金の財産分与

2-1-5で説明したように、退職金がすでに支払われている場合は、財産分与の対象となります。

退職金のうち婚姻期間に相当する分が、財産分与の対象となります。

退職金が支払われていない場合でも、「将来的に退職金が支払われることがほぼ確実」な場合は、財産分与の対象となる可能性があります。

しかし、

- 会社の就業規則に退職金の支給が定められていない

- 会社の経営状況が厳しい

- 退職金の支給まで10年以上ある

場合などは、財産分与の対象とは認められないことが多いです。

将来の退職金が財産分与の対象と認められた場合は、就業規則の規定や現在の退職金支給実態を考慮して算定されることになります。

ただし、将来の退職金においても、退職金のうち婚姻期間に相当すると判断された金額が、財産分与の対象となります。

5-2:年金分割と注意点

平成19年から年金分割制度が運用され、婚姻中に納められた厚生年金保険料の支払い実績(標準報酬)を、夫婦間で通常2分の1の割合で分割することができるようになりました。

この制度によって、夫の扶養家族として厚生年金を支払うことのなかった専業主婦でも、婚姻中の夫の厚生年金保険料の支払い実績(標準報酬)を分割して受け取ることができ、年金が増額されることになります。

ここでの注意点は、支給される夫婦の年金額を分割するわけではなく、婚姻期間中の厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬を分割するという点です。

さらに、年金分割は、国民年金は対象にならず、厚生年金部分だけが分割されることになります。

年金分割の請求は、離婚の翌日から2年以内に申請を行わない場合は、年金分割を得ることができないので注意が必要です。

6章:離婚の財産分与の注意点

離婚の財産分与の注意点としては、次の2つがあげられます。

- 財産分与に税金がかかる場合もある

- 財産分与の請求は離婚時から2年以内

それぞれ解説していきます。

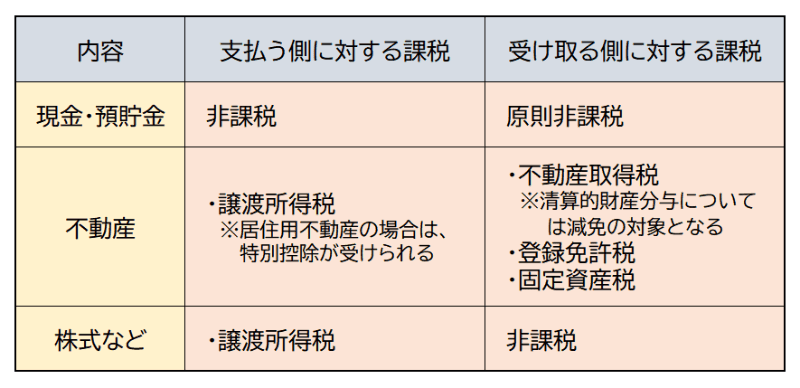

6-1:財産分与には税金がかかる場合もある

現金・預貯金の財産分与は、原則として非課税となります。

ただし、受け取る金額が非常に高額な場合は、贈与税がかかることもあります。

不動産の財産分与で譲渡所得税がかかる場合とは、土地や建物の売却価格が購入価格よりも上昇し、差額利益が出た場合です。

ただし、居住用不動産の場合は、最高3000万円までの特別控除が受けられるので、3000万円以上値上がりしていなければ税金はかかりません。

財産分与で不動産を受け取った場合は、

- 不動産取得税

- 登録免許税

- 固定資産税

がかかります。

ただし、不動産取得税は、清算的財産分与の場合は、減免の対象となりほとんどかからないことが多いです。

不動産所得税は、固定資産課税台帳に登録されている不動産価格の3%(土地の場合は2分の1)となります。

また、不動産所得税は夫婦間の合意によって「分配した側が支払う」とすることも可能です。

登録免許税とは、不動産の名義変更にともない法務局に対して支払うもので、固定資産評価額の2%となります。

例えば、固定資産評価額が3000万円の場合は、60万円の税金を支払うことになります。

固定資産税は、固定資産評価額の1.4%(標準税率)がかかります。

例えば、固定資産評価額が3000万円の場合は、42万円の税金を支払うことになります。

6-2:財産分与の請求は離婚時から2年以内

財産分与は通常離婚と同時に行われますが、離婚後に請求する場合は、離婚が成立した日から2年間という除斥期間があります。

除斥期間とは、権利の存続期間のことで、この場合では、2年という期間が過ぎると財産分与を請求できる権利が消滅してしまいます。

離婚が成立した日とは、

- 協議離婚…離婚届を役所に提出・受理された日

- 調停離婚…調停が成立した日

- 裁判離婚…判決が確定した日

- 和解離婚…和解が成立した日

となります。

まとめ

いかがでしたか?

ここまで、離婚の財産分与について解説してきました。

離婚をする際の財産分与は、離婚後の生活を維持していく上でとても重要です。

もし、自分で離婚の財産分与の請求が難しい場合は、弁護士に依頼されることをおすすめします。

最後に今回の内容をまとめます。

■離婚の財産分与とは

財産分与には、次の3種類があります。

- 清算的財産分与

- 扶養的財産分与

- 慰謝料的財産分与

財産分与の割合は、原則として2分の1で分配されることになります。

■財産分与の対象となる共有財産

共有財産の主なものとして、次の4つがあげられます。

- 現金・預貯金

- 不動産・自動車

- 株式・国債・会員権等

- 生命保険等の保険料

- 退職金

■財産分与の対象とならない特有財産

財産分与の対象とならない特有財産としては、次の4つがあげられます。

- 婚姻前の個人の財産(負債を含む)

- 個人が、贈与または相続した財産(婚姻期間中を含む)

- 婚姻後、個人的に作った借金

- 別居後に取得した個人の財産

■離婚の財産分与の決定方法

- 協議離婚で決める

- 離婚調停で決める

- 離婚訴訟で決める

■財産分与を有利にする3つのポイント

財産分与を有利に進めるためには、次の3つのポイントが重要となります。

- 共有財産を正確に把握する

- 自分の貢献度と固有財産の貢献度を主張する

- 弁護士に調査を依頼する

■退職金の財産分与と年金分割

熟年離婚などの場合は特に、退職金の財産分与と離婚後の年金分割は、とても重要な項目となります。

■離婚の財産分与の注意点

離婚の財産分与の注意点としては、次の2つがあげられます。

- 財産分与に税金がかかる場合もある

- 財産分与の請求は離婚時から2年以内

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

【この記事で紹介した関連記事】