- 更新日:2024.05.02

- #離婚裁判流れ

離婚裁判とは?費用と流れについて弁護士が徹底解説!

この記事を読んで理解できること

- 離婚裁判(離婚訴訟)とは

- 離婚裁判の基本的な費用と流れ

- 離婚裁判の期間と短くするためのポイント

- 離婚裁判を弁護士に依頼する4つのメリット

あなたは、

「離婚裁判(離婚訴訟)の流れが知りたい」

「離婚裁判の費用や期間はどれくらい?」

「離婚裁判を弁護士に依頼するメリットは?」

などとお考えではないですか。

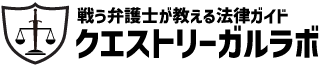

結論から言うと、離婚裁判(離婚訴訟)を起こすためには、まず家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、家庭裁判所の仲介を受けてお互いに話し合い、離婚条件等の合意を目指す必要があります。

これは「調停前置主義」といって、原則として離婚調停をしたうえで、話し合いがまとまらず調停不成立に終わっていることが離婚裁判(離婚訴訟)をする条件となります。

そのため、離婚調停における話し合いでも、離婚の可否や離婚条件等の合意が得られず不調に終わった離婚問題を、あなたご自身で離婚裁判を起こして、あなたが望む条件の判決を勝ち取ることは、かなり難しいといえます。

裁判における法律の知識はもちろんのこと、離婚原因を明らかにする書面の作成など煩雑な手続きが必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

この記事では、1章で離婚裁判(離婚訴訟)について、2章では離婚訴訟の基本的な費用と流れについて解説します。

さらに、3章では離婚裁判の期間と短くするためのポイントを、4章では離婚裁判を弁護士に依頼するメリットについて解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■離婚裁判(離婚訴訟)とは、離婚調停や裁判官の審判によっても夫婦双方の離婚の合意が得られなかった場合に、配偶者に離婚を求めて申し立てる訴訟のことを言います。

■離婚裁判と離婚協議・離婚調停の違い

■離婚裁判にかかる期間を短くするためのポイント

- 決定的な証拠を用意する

- 第一審での決着と和解も視野に入れる

- 弁護士に依頼する

■離婚裁判を弁護士に依頼するメリット

- 煩雑な訴訟の手続きを任せられる

- 裁判の長期化を防ぎ早期解決を目指せる

- 裁判を有利に進められる

- 離婚裁判のストレスが軽減できる

1章:離婚裁判(離婚訴訟)とは

離婚裁判(離婚訴訟)とは、離婚調停や裁判官の審判によっても夫婦双方の離婚の合意が得られなかった場合に、配偶者に離婚を求めて申し立てる訴訟のことを言います。

この章では、次の3つの項目についてそれぞれ解説していきます。

- 離婚裁判をするための条件

- 離婚裁判と離婚協議・離婚調停の違い

- 離婚裁判が必要なケース

1-1:離婚裁判をするための条件

始めに説明したように、離婚訴訟を申し立てるためには、「調停前置主義」といって先に離婚調停を行わなければなりません。

そして、離婚調停が不成立になって初めて、離婚訴訟を申し立てることができます。

また離婚訴訟を申し立てる際には、離婚協議や離婚調停と異なり、民法770条1項で定められた法定離婚事由(理由・原因)が必要となります。

法定離婚事由としては、次の5つが定められています。

1.配偶者に不貞な行為があったとき

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき※

3.配偶者の生死が三年以上明らかでないとき

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

(民法第770条)

これらの離婚事由が明らかな場合は、相手が離婚に納得していない状況でも、裁判において離婚が認められる可能性が高くなります。

また原則として、法定離婚事由にあたる不法行為を行った側からの離婚請求は認められません。

※悪意の遺棄とは、例えば「生活費を渡さない」「家庭を捨てて省みない」「同居を拒否する」など、正当な理由もなく夫婦間の義務を履行しないことをいいます。

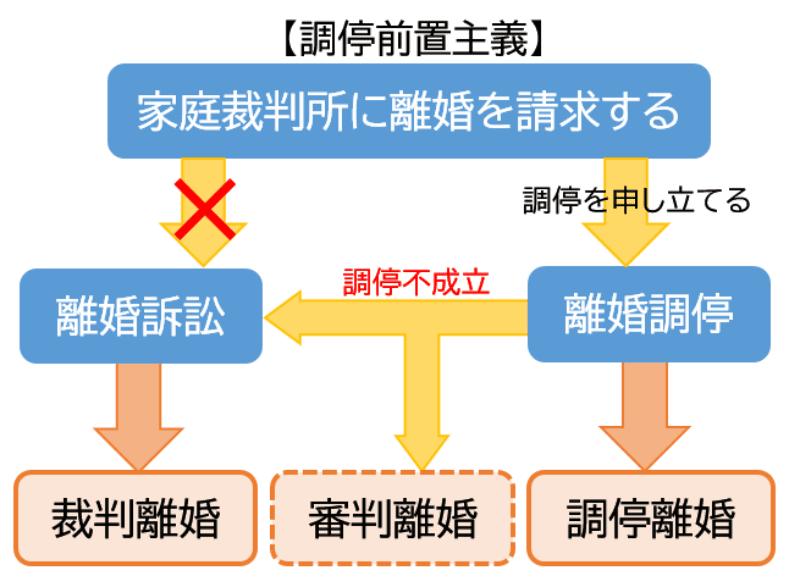

1-2:離婚裁判と離婚協議・離婚調停との違い

離婚裁判と離婚協議・離婚調停との違いを簡単にまとめると、次の図のようになります。

離婚裁判の場合は、原告と被告の間の法的な争点となっている離婚が認められるか、さらには財産分与や養育費・慰謝料などの最終的な決定が判決によって下されます。

それに対して、離婚協議や離婚調停の場合は、それぞれの問題は双方の合意が得られなければ解決しません。

また、離婚裁判で下された判決には法的な強制力があるため、相手側が決定した金額を払わない場合は、強制執行などの手続きを取ることが可能となります。

離婚裁判で下される判決は、裁判官の判断によって決定されるため、判決の記載内容によっては、話し合いによる解決に比べて柔軟な解決とはならない場合もあります。

例えば話し合いによる解決であれば、お互いにメリットのある妥協点を探して合意を得られる可能性もありますが、離婚裁判で判決を求める場合は、敗訴するリスクも負うことになります。

1-3:離婚裁判が必要なケース

離婚裁判をするための条件としてもあげたように、離婚裁判が必要なケースとしては、それまでの話し合いや離婚調停では解決が得られなかった場合となります。

また、相手が離婚調停の呼び出しを無視している、または行方不明・失踪中の場合も、離婚裁判が必要となります。

相手が離婚調停を無視し続けている場合は、当然離婚調停は不成立となるため、離婚訴訟の申し立てをすることができます。

また、相手が行方不明・失踪中の場合は、話し合いによる解決ができないため、離婚調停を経ずに離婚訴訟を申し立てることができます。

2章:離婚裁判の基本的な費用と流れ

離婚裁判を申し立てるためには、当事者である夫または妻の住所地を管轄する家庭裁判所に、訴状を提出する必要があります。

この章では、離婚裁判にかかる基本的な費用と、離婚裁判の手続きと流れについて解説していきます。

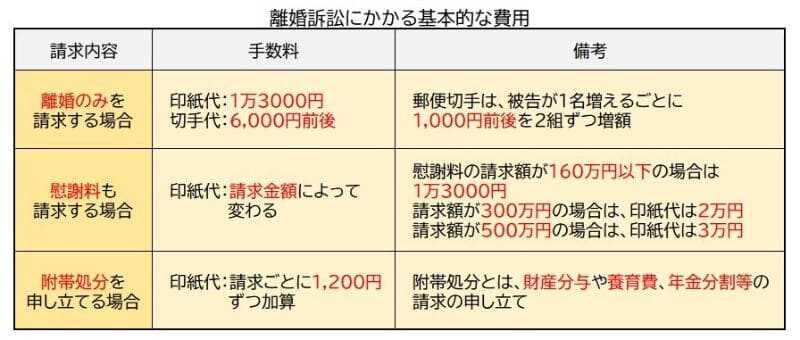

2-1:離婚裁判にかかる基本的な費用

離婚裁判にかかる基本的な費用としては、次の図のようになります。

離婚裁判を自分で行う場合(本人訴訟)は、上図の基本的な費用が裁判費用となります。

離婚のみを請求する場合は、印紙代の1万3000円と切手6000円前後が必要となります。

離婚に合わせて、財産分与や養育費等を請求する場合は、それぞれ1,200円(養育費は1人につき)ずつ印紙代が追加されます。

慰謝料を請求する場合は、160万円までは離婚の手数料に含まれる形で1万3000円となり、160万円を超える場合は、慰謝料の金額に合わせて手数料が決められています。

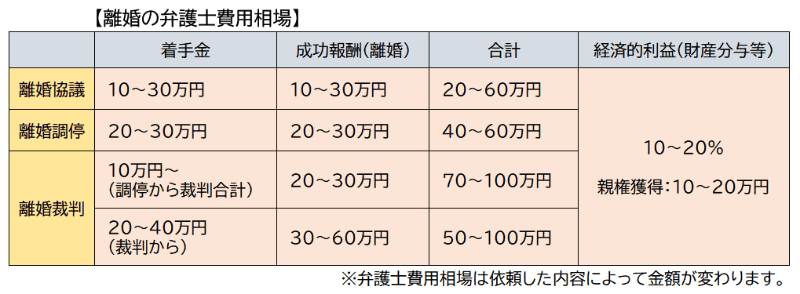

離婚裁判を弁護士に依頼する場合は、これらの基本的な費用のほかに、弁護士費用が必要となります。

弁護士の費用相場としては、次の図のようになります。

2-2:離婚裁判の手続きと流れ

離婚裁判の手続きと流れとしては、次のようになります。

- 家庭裁判所に離婚裁判の訴状を提出

- 裁判所から口頭弁論期日の呼出状

- 第一回口頭弁論が開かれる

- 第二回目以降も口頭弁論が開かれる

- 判決、裁判の終了

離婚裁判は、自分で起こすこと(本人訴訟)もできますが、これから説明する訴状の作成など法律の知識や煩雑な事務作業が必要となります。

2-2-1:家庭裁判所に離婚裁判の訴状を提出

家庭裁判所に、離婚裁判の訴状を提出します。

必要な書類は、以下の通りです。

- 離婚裁判の訴状(2部)

- 離婚調停不成立調書

- 夫婦それぞれの戸籍謄本及びその写し

- 年金分割を申し立てる場合は、年金分割のための情報通知書及びその写し

- その他(源泉徴収票や預金通帳などの証拠書類のコピー2部)

訴状に記載する事項は、次のようになります。

- 請求の趣旨

- 請求の原因

- 請求を理由づける事実

請求の趣旨とは、裁判によって被告(相手方)に示して欲しい結論になります。

例えば、「原告と被告とを離婚する。」「被告は原告に対し、財産分与として金○○万円を支払え。」というようになります。

請求の原因とは、請求の趣旨の根拠となる部分です。

例えば、被告の不倫が離婚の原因である場合は、被告の不貞行為の事実や、そのために別居し婚姻関係は破綻するに至ったことなどの具体的な内容です。

請求を理由づける事実とは、例えば財産分与でいえば、「原告の財産が〇万円で被告の財産が〇万円であり、合計額の2分の1から原告の財産額を控除した分与額金〇万円を求める。」など事実に基づいた具体的な記載となります。

2-2-2:裁判所から口頭弁論期日の呼出状

裁判所に提出した訴状に不備もなく認められると、裁判所は原告(あなた)と日程調整を行い、第一回口頭弁論の期日を指定します。

第一回口頭弁論の期日は、訴状を提出してから30日以内とされていますが、1ヶ月以上あとに指定されることも珍しくはありません。

被告(相手方)に対しても、第一回口頭弁論の期日の呼出状、訴状の写しが郵送されます。

被告は、訴状に記載されている原告の主張に対する反論「答弁書」を作成し、裁判所に提出します。

2-2-3:第一回口頭弁論が開かれる

第一回口頭弁論では、裁判官によって原告側の訴状と被告側の答弁書が読み上げられ、お互いの主張の食い違う点が確認されます。

主張が食い違う点に対してそれぞれ反論があれば、次回の口頭弁論期日までに提出するように、双方に促されます。

また、双方の提出したそれぞれの主張を証明する証拠が確認され、必要な証拠が不足している場合は、同じく次回期日までに準備するように促されます。

もし、被告が第一回口頭弁論期日までに答弁書を提出せず、口頭弁論期日にも出席しなかった場合は、訴状等に書いてあることを認めたものとみなされます。

裁判官によって、原告の請求をそのまま認めるという判決が下されて裁判が終了します。

2-2-4:第二回目以降も口頭弁論が開かれる

第二回口頭弁論は、第一回口頭弁論が終わって、約1か月後に開かれます。

第二回目以降の口頭弁論では、月1回ほどのペースで口頭弁論が続けられ、夫婦双方から出された主張と証拠をもとに、裁判官が争点を詰めていきます。

書面による争点の確認が終盤に来ると、当事者双方から直接話を聞く当事者尋問が行われます。

裁判官と原告、被告双方の弁護士によって、原告本人尋問、被告本人尋問が行われ、必要な際は証人尋問も行われることになります。

2-2-5:判決、裁判の終了

本人尋問、証人尋問が終了し、訴状の争点についての全ての証拠が出そろうと、裁判官から判決が下されます。

判決によって、離婚だけでなく訴状で請求された親権や財産分与、慰謝料など離婚にかかわる様々な条項に対しての判断が下されます。

もし、判決に不服がある場合は、判決後14日以内に高等裁判所に控訴することもできます。

離婚を認める判決が確定したら、原告は確定後10日以内に離婚届けに「判決の謄本」と「判決確定証明書」を添えて、市区町村役場に提出しなければなりません。

3章:離婚裁判の期間と短くするためのポイント

この章では、離婚裁判の期間と裁判期間を短くするためのポイントを解説していきます。

3-1:一般的な離婚裁判の期間は1~2年ほど

裁判所が発表しているデータ※によると、離婚訴訟を起こされてから裁判が終了するまでの審理期間の平均は、14.1ケ月となっています。

離婚裁判の内容はもちろん様々ですが、一般的な離婚裁判の期間は1~2年ほどと言えます。

離婚裁判は、離婚の成否を争うだけでなく、親権や財産分与、慰謝料など、その案件によって争点は様々です。

単に、離婚の成否だけが争点となっている場合は、離婚原因の判断だけとなるので、1年もかからず判決が下されることもあります。

しかし、離婚以外に親権が争われる場合は、家庭裁判所の調査官調査が入るので、それだけでも1~2ヶ月かかることもあり、裁判期間も延びることになります。

また、争点となる事案が複雑だったり、裁判官が求める証拠の準備が長引く場合などは、さらに裁判期間が延びる可能性があります。

3-2:裁判期間を短くするためのポイント

離婚裁判にかかる期間を短くするためのポイントは、次の3つです。

- 決定的な証拠を用意する

- 第一審での決着と和解も視野に入れる

- 弁護士に依頼する

それぞれ解説していきます。

3-2-1:決定的な証拠を用意する

離婚裁判の期間を短くするポイントとしては、こちらの主張が事実であるということを証明する決定的な証拠を、準備段階からしっかりと用意しておくことです。

例えば、不倫の証拠なら、写真や会話の音声データ、メールなど、DVの証拠としては、ケガを撮影した画像や病院の診断書などがあげられます。

こうした、離婚裁判の際に提出する証拠を十分に揃えることによって、裁判官も判断がしやすくなり、こちらの請求が認められるだけでなく、裁判期間も短くなる可能性が高くなります。

3-2-2:第一審での決着と和解も視野に入れる

裁判期間を短くするための2つ目のポイントは、第一審での決着を目指すことと、審理中の和解も視野に入れることです。

裁判においては、第一審の判決に不服がある場合は、控訴することができます。

離婚裁判では、離婚の可否や子供の親権を主張しあうなど、正反対の結果を求めあう場合が多いため、控訴審へと移行する場合も多いです。

そのため、第一審で決着がつかない場合は、第一審に続き控訴審まで裁判期間が延長することになります。

また、審理中に裁判官または被告側から提示される和解案に合意することができれば、離婚裁判を早く終わらせることもできます。

3-2-3:弁護士に依頼する

離婚問題を離婚裁判で争う場合は、専門的な知識と経験が必要なため、弁護士に依頼することを強くおすすめします

また、裁判期間を短くするためにも、離婚裁判の経験が豊富な弁護士に依頼することが重要となります。

離婚協議や調停は、あくまでも離婚問題に対する話し合いのため、お互いの合意がなければ離婚することはできません。

しかし、離婚裁判の場合は、法的に認められる離婚原因がある場合は、判決によってお互いの合意がなくても離婚が確定します。

その中で、あなたにとって最善といえる条件を得るためには、弁護士による適確な主張や明確な立証等が必要と言えるでしょう。

4章:離婚裁判を弁護士に依頼する4つのメリット

離婚裁判を弁護士に依頼することで、本人訴訟による離婚裁判に比べて、あなたに有利な形でスムーズに解決できる可能性が非常に高くなります。

離婚裁判を弁護士に依頼するメリットとしては、主に次の4つがあげられます。

- 煩雑な訴訟の手続きを任せられる

- 裁判の長期化を防ぎ早期解決を目指せる

- 裁判を有利に進められる

- 離婚裁判のストレスが軽減できる

それぞれ解説していきます。

4-1:煩雑な訴訟の手続きを任せられる

ここまで解説してきたように離婚裁判では、それまでの離婚調停などに比べて、多くの書面による事務処理が必要となります。

また、面倒で複雑な裁判手続きや、裁判所とのやり取りも頻繁に発生します。

さらに、訴訟中は、書面を交換するだけの短時間で終わる場合でも、平日の昼間に出頭を求められることになります。

弁護士に依頼することで、これらの事務処理や煩雑な手続き、裁判所とのやり取りなど、あなたの代理人としてすべてを任せることができます。

4-2:裁判の長期化を防ぎ早期解決を目指せる

離婚裁判を本人訴訟で行った場合に比べて、弁護士に依頼することで裁判の長期化を防ぎやすくなります。

離婚裁判に向けての訴状や証拠等の準備段階から、訴訟中の追加証拠等の書面の提出など、弁護士に依頼することで適確に必要なものを期間内で揃えることが可能になります。

本人訴訟で、裁判官が求める証拠等を期日までに準備できない場合は、次回期日に持ち越しとなり、それだけでほぼ1ヶ月間の期間延長となります。

弁護士に依頼することで、離婚裁判への準備期間を含めて、裁判期間の短縮が期待できます。

4-3:裁判を有利に進められる

弁護士に依頼することで、本人訴訟による離婚裁判に比べて、あなたに有利に進められる可能性が高くなります。

なぜなら、裁判はすべて、提出された訴状、証拠などの書面に基づいて裁判官が判断し、最終的な判決が下されるからです。

それまでの、離婚調停では、調停委員があなたの主張をじっくり聞いてくれる形でした。

しかし、離婚裁判では、訴状の段階から請求の趣旨、原因、理由づける事実など、法的な知識をもとに明確でわかりやすく書面で伝える必要があります。

そのため、あなたの主張を正確に書面にできる十分な法的知識と、豊富な離婚裁判の経験を持つ弁護士に依頼することが、裁判を有利に進めるためには不可欠と言えるでしょう。

さらに、弁護士の知識と経験によって、本人訴訟に比べて親権や財産分与、慰謝料の獲得など、より有利な形であなたの請求が認められる可能性が高まります。

4-4:離婚裁判のストレスが軽減できる

ここまで見てきたように、弁護士に依頼することで、離婚裁判における様々なストレスを大幅に軽減することに繋がります。

法律のプロである弁護士が、自分の味方に付いてもらえることで安心感も増すでしょう。

さらに、離婚裁判が有利に進み、解決が早くなる可能性も高くなるので依頼者にとっては大きなメリットとなります。

【コラム】QUEST法律事務所が選ばれる2つの理由

理由①:離婚問題に強い弁護士が対応

当事務所では、離婚問題に弱い弁護士が担当になることはありません。

離婚問題に関する法律・判例の知識や交渉のテクニックなど、豊富なノウハウを持った弁護士が、あなたを担当します。

理由②:安心の無料相談

ご相談は無料です。

電話やメールでも、気軽に無料相談を受けられます。

「平日や日中は仕事で忙しくて相談できない」という場合も、当事務所では、土日も24時間電話受付可能です。

※ご相談後の契約は必須ではありませんので、いつでもお気軽にご相談ください。

まとめ

ここまで、離婚裁判(離婚訴訟)について、離婚裁判の基本的な費用と流れ、離婚裁判の期間を短くするためのポイントなどついて解説してきました。

最後に今回の内容をまとめます。

■離婚裁判(離婚訴訟)とは、離婚調停や裁判官の審判によっても夫婦双方の離婚の合意が得られなかった場合に、配偶者に離婚を求めて申し立てる訴訟のことを言います。

■離婚裁判と離婚協議・離婚調停の違い

■離婚裁判にかかる基本的な費用

■離婚裁判にかかる期間を短くするためのポイント

- 決定的な証拠を用意する

- 第一審での決着と和解も視野に入れる

- 弁護士に依頼する

■離婚裁判を弁護士に依頼するメリット

- 煩雑な訴訟の手続きを任せられる

- 裁判の長期化を防ぎ早期解決を目指せる

- 裁判を有利に進められる

- 離婚裁判のストレスが軽減できる

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。