【弁護士が解説】離婚調停の流れと弁護士に依頼するべき5つのケース

この記事を読んで理解できること

- 離婚調停とは?申し立て方法と流れ

- 離婚調停を弁護士に依頼すべき5つのケース

- 離婚調停を弁護士に依頼する5つのメリット

- 離婚調停の弁護士費用と安く抑えるポイント

あなたは、

「離婚調停が不安だ。弁護士に依頼した方がいいかな?」

「離婚調停を弁護士に依頼するメリットは?」

「離婚調停を弁護士に依頼するといくらかかるの?」

などの、不安やお悩みをお持ちではないですか?

結論から言うと、離婚の話し合い(離婚協議)で合意が得られず、離婚調停に進んだ場合は、できるだけ早めに弁護士に依頼されることをおすすめします。

なぜなら、弁護士は法律の専門家として、離婚成立のためのアドバイスや交渉、各種手続きや必要書類の作成など、離婚調停に対するさまざまな活動をまとめて行うことができるからです。

弁護士に依頼する場合、どうしても弁護士費用が必要となりますが、離婚を希望する条件で早期に解決するためには必要な経費とも言えます。

まずは、各法律事務所の無料相談などを利用して、離婚の見通しや掛かる費用など、弁護士にご相談されることをおすすめします。

この記事では、1章で離婚調停の内容、申し立て方法と流れ、2章では離婚調停を弁護士に依頼すべき5つのケースを解説していきます。

さらに、3章では離婚調停を弁護士に依頼する5つのメリットと、4章では離婚調停の弁護士費用と弁護士の選び方について解説していきます。

個々の内容をしっかりと理解して、今後の行動に役立ててください。

1章:離婚調停とは?申し立て方法と流れ

離婚調停とは、夫婦間で離婚の話し合い(協議)がうまくいかなかった場合に、家庭裁判所の仲介によって離婚条件等の合意を目指す手続きのことです。

離婚調停は、正式には「夫婦関係等調整調停」と言って、離婚協議を行わずに始めから調停を申し立てることもできます。

ここでは、

- 離婚調停の内容

- 離婚調停の流れ

- 離婚調停の申し立て方法・費用

それぞれについて解説していきます。

1-1:離婚調停の内容

離婚調停では、家庭裁判所の裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会によって、双方の意見の聞き取りや条件面の話し合いが夫婦別々に行われます。

離婚調停では、離婚の合意だけでなく、財産分与や慰謝料、年金分割の割合、未成年の子供がいる場合は、子供の親権や養育費、面会交流などについても一緒に合意を目指す話し合いを行います。

1-2:離婚調停の流れ

離婚調停の流れとしては、次のようになります。

- 離婚調停の申し立て

- 第1回目の調停

- 第2回目以降の調停

- 離婚調停の終了

まず、家庭裁判所に対して離婚調停の申し立てを行います。

申し立てによって、第1回目の調停の期日が決められ、夫婦別々に意見の聞き取り、話し合いが行われます。

さらに、第2回目の調停、必要であればそれ以降も調停が行われ、双方の合意を目指した話し合いを行います。

調停によって夫婦双方が合意した場合は、合意した内容が調停調書に記載され、調停離婚が成立することなります。

申立人は、調停成立の日から10日以内に、離婚届に離婚調停調書の謄本を添えて、市町村役場に提出しなければなりません。

もし、相手が離婚を拒否したり、金銭面や子供の親権等で合意が得られない場合は、調停不調となります。

その場合は、離婚をあきらめるか、離婚を再度協議するか、あるいは家庭裁判所に離婚訴訟するか選択することになります。

1-3:離婚調停の申し立て方法・費用

離婚調停の申し立てに必要な書類は、次のようになります。

- 申立書3通(裁判所用、相手方用、申立人控え)

- 事情説明書

- 子についての事情説明書(未成年の子供がいる場合)

- 連絡先等の届出書

- 進行に関する照会回答書

- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

さらに、離婚条件等の調停のために、次のような書類が必要な場合もあります。

- 夫婦の所得証明書や源泉徴収票、確定申告書

- 不動産登記事項証明書、残高証明書

- 年金分割の情報通知書(年金分割を請求する場合)

離婚調停の申し立てに必要な費用は、次のようになります。

- 収入印紙1,200円分

- 連絡用の郵便切手(1,000円前後)

財産分与や慰謝料、養育費の請求などを同時に申し立てる場合は、その分の収入印紙(各1,200円分)が必要となります。

2章:離婚調停を弁護士に依頼すべき5つのケース

離婚調停を行う際に、弁護士に依頼すべきケースとして、次の5つがあげられます。

- 相手方に弁護士がいる場合

- 子供の親権で争いがある

- 養育費・面会交流で争いがある

- 財産分与で争いがある

- 慰謝料を請求したい

それぞれ解説していきます。

2-1:相手方に弁護士がいる場合

離婚調停で相手方に弁護士がいる場合に、あなたが弁護士に依頼していないと、交渉において圧倒的に不利になります。

なぜなら、弁護士は法律のプロであり、依頼人の利益のために、熟練したスキルによって交渉を進めてくるからです。

離婚調停では、弁護士は依頼人にアドバイスを送るだけでなく、代理人として調停の場に同席し、依頼人の主張を調停委員に直接説明することができます。

相手方だけに弁護士がついている状態では、離婚の合意だけでなく、財産分与や慰謝料の請求、親権や養育費の請求など、離婚条件の交渉で不利な結果となる可能性が高くなります。

2-2:子供の親権で争いがある

離婚の際に、未成年の子供がいる場合は、必ず両親のどちらかに親権者を決める必要があります。

離婚調停において、子供の親権を争う場合は、弁護士のアドバイスがとても重要となります。

親権は子供のためにある制度ですから、子供の監護状況や子供の意向、親権者の適格性などが調査されて総合的に判断されることになります。

しかし、お互いに子供の親権を求めて調停によって争われる場合は、未成年の子供には母親の愛情が大切だとして女性に有利となる傾向があるようです。

ただし、母親でも母親の不倫によって子供に悪影響がある場合や、長時間労働をしているなど十分な養育環境が築けない場合は、親権獲得が難しいこともあります。

離婚調停において、子供の親権を争う場合は、弁護士に依頼することで、あなたの親権を求める気持ちや主張を正しく調査員に理解してもらえる可能性が高くなります。

離婚の際に、親権を獲得するためのポイントなど、詳しくは以下の記事で解説しています。

【弁護士が解説】離婚で親権を獲得する3つのポイントとよくある疑問

2-3:婚姻費用や養育費で争いがある

離婚調停で、婚姻費用や養育費で争いがある場合は、弁護士に依頼することで、夫婦それぞれの収入状況などをもとに、適切な金額を算定しアドバイスをもらうことができます。

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦の生活にかかる費用のことで、食費や住居費、医療費、子供の学費などを指します。

夫婦が別居する際に、収入の少ないほうが収入の多い相手に、離婚までの婚姻費用を請求することができます。

婚姻費用を得ることによって、現状収入のない専業主婦でも別居して相手に離婚を求めることができるようになります。

養育費については、子供を養育している間は、離婚後も認められることになります。

養育費の話し合いでは、現在子供を育てるのにかかっている費用や、今後の成長に伴って必要とされる費用、お互いの財産や今後の収入の増減など、双方からの聞き取りが行われます。

また、離婚調停では、養育費の金額は、双方の親の収入をもとに、裁判所が養育費の金額を算定した「養育費算定表※」を基準として、決められるのが一般的です。

しかし、子供が私立学校を希望していたり、大学進学のために塾通いが必要な場合などは、弁護士に依頼することで、特別な事情として養育費の増額が認められる可能性もあります。

離婚の養育費について、詳しくは以下の記事で解説しています。

【離婚後の養育費】金額の決め方や相場、未払いを防ぐ4つのポイント

2-4:財産分与で争いがある

財産分与で争いがある場合、弁護士に依頼することで現在の財産に対する明確な算定や、相手に対する正当な要求を行うことができます。

さらに、将来の退職金や年金の扱いなどを取り決める、適確なアドバイスを受けることができます。

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で築いた共有財産を、離婚時に公平に分け合うことを言います。

ただし、特有財産と呼ばれる婚姻前からそれぞれが個別に所有していた財産や、婚姻中にそれぞれの親から相続した財産(不動産や現金など)は対象となりません。

財産分与の内容としては、ここまで説明してきた清算的財産分与のほかに、扶養的財産分与と慰謝料的財産分与があります。

扶養的財産分与とは、離婚後に夫婦の片方が生活に困窮してしまう状況の場合に、生活費を補助する扶養的目的で分与される財産のことです。

通常は、経済的に自立していない専業主婦や健康上の問題がある配偶者に対して、生活費の補助として一定の金額を定期的に支払う形が多いです。

慰謝料的財産分与とは、離婚の際に請求される慰謝料と財産分与を明確に区別せず、慰謝料的意味合いで分与される財産のことです。

また、ローンの残っている不動産の財産分与については、不動産の名義や離婚後も所有するか処分するかなど、名義変更やローンの引継ぎなどいろいろな手続きが必要となります。

さらに、不動産の場合は、税金の問題や不動産の持ち分やローンの負担分、分与の差額分の支払いなど金銭的トラブルになる可能性も多くあります。

離婚の財産分与について、詳しくは以下の記事で解説しています。

【弁護士が解説】離婚の財産分与の分け方と有利にする3つのポイント

2-5:慰謝料を請求したい

離婚の原因が、相手の不貞行為(不倫や浮気)やDVなどの不法行為にある場合は、あなたが負った精神的な苦痛(損害)に対する慰謝料を請求することができます。

弁護士に依頼することによって、相手の不法行為を明らかにする手段や証拠の集め方、相手との協議や調停の進め方などの適確なアドバイスを受けることができます。

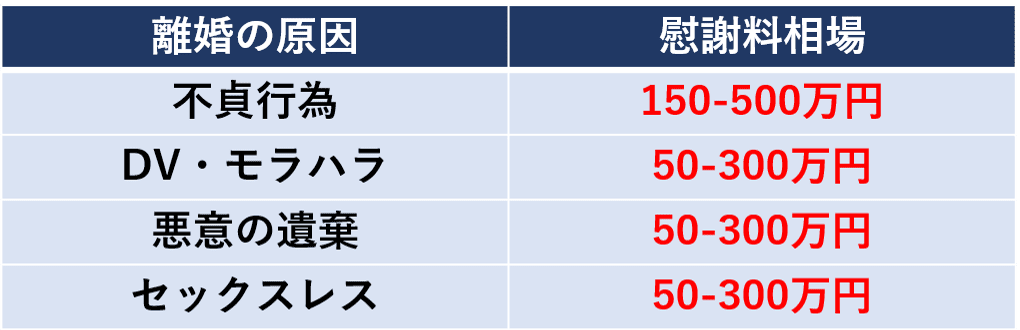

慰謝料を請求できるケースでも、その内容・事例によって請求できる慰謝料の金額は様々ですが、大体の相場としては次の表のようになります。

さらに、弁護士に依頼することで、それぞれの状況に合わせて慰謝料を増額できる可能性もあります。

離婚の慰謝料や相場について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

離婚の慰謝料相場は?請求できる5つのケースと証拠を弁護士が解説

3章:離婚調停を弁護士に依頼する5つのメリット

離婚調停を弁護士に依頼するメリットとして、次の5つがあげられます。

- 離婚調停の手続きを任せられる

- 離婚調停を有利に進められる

- 離婚調停外でも弁護士に任せられる

- 調停成立後のトラブルを防げる

- 離婚訴訟に進んだときも安心

それぞれ解説していきます。

3-1:離婚調停の手続きを任せられる

1-3で説明したように、離婚調停の申し立てには、必要な書類や手続きが多く、さらに、離婚条件の調停の資料・証拠となる書類等も揃える必要があります。

弁護士に依頼することで、これらの必要な書類の準備やチェックまで、煩雑な手続きをまとめて任せることができます。

3-2:離婚調停を有利に進められる

離婚調停では、調停委員に自分の主張をしっかりと説明し、正当性を理解してもらう必要があります。

弁護士に依頼することで、調停の際に同席してもらって、あなたの説明の補足や、代理人として必要なことを分かりやすく伝えてもらうことができます。

また、弁護士に同席してもらうことによって、相手の主張や提示した条件に対して、即座に対応することができ、適切な交渉によって反論することもできます。

3-3:離婚調停外でも弁護士に任せられる

弁護士に依頼することによって、調停外で相手があなたと直接連絡を取ることを防ぐことができます。

離婚調停のメリットとしても上げられますが、調停では夫婦が別々に調停委員に聞き取りを行われるため、夫婦が直接顔を合わせて交渉する必要がありません。

離婚の原因がDVやモラハラなどの場合は特に、調停と弁護士に守られる形で、相手との離婚交渉を進められるのは大きなメリットとなります。

3-4:調停成立後のトラブルを防げる

離婚調停を弁護士に依頼することによって、調停で合意された各条件(調停条項)が、こちらに不利な内容となっていないか、離婚後も合意を守ってもらえる内容となっているかなどを、チェックすることができます。

離婚成立後のよくあるトラブルとしては、主に次の4つがあげられます。

- 財産分与・慰謝料など金銭の未払い

- 不動産の名義変更やローンの未払い

- 養育費の未払いや最終年齢

- 離婚後の財産分与・慰謝料・年金分割の請求

弁護士は、こういったトラブルを防ぐための対処法を熟知しているので、不利な調停条件での調停成立の不安を抑えられます。

3-5:離婚訴訟に進んだときも安心

離婚調停での合意が得られず、離婚訴訟に進んだ場合でも、弁護士はこれまでの当事者双方の状況を理解しているので、十分に対応することができます。

そのため、離婚訴訟の今後の見通しや、離婚条件に関するアドバイスなどが得られるので、訴訟に進んでも安心して任せることができます。

また、離婚調停の時と同様に、離婚訴訟に必要な訴状や書類の作成、手続き等の煩雑な作業もすべて任せることができます。

これによって、離婚訴訟の準備や公判中の時間や精神的負担を、軽減することができます。

コラム:弁護士に依頼するデメリット

離婚調停を弁護士に依頼するデメリットとしては、弁護士費用がかかることがあげられます。

離婚調停で、財産面が主な争いとなっていて、弁護士に依頼しても、弁護士費用に見合う成果を得られる可能性が低い場合もあります。

まずは、各法律事務所の無料相談などを利用して、離婚で得られるメリットやおおまかな費用について弁護士にご相談されることをおすすめします。

4章:離婚調停の弁護士費用と安く抑えるポイント

離婚調停で弁護士に依頼する場合の弁護士費用と、弁護士費用を安く抑えるポイントについて解説します。

4-1:離婚調停の弁護士費用と相場

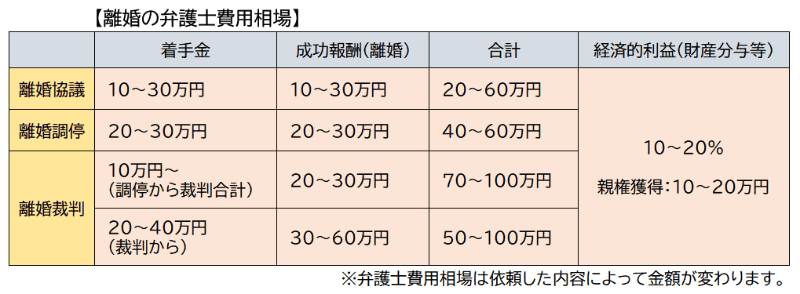

離婚調停の弁護士費用相場は、着手金と離婚が成立した場合の成功報酬を合わせて、40~60万円となります。

離婚協議の場合と同様に、財産分与や慰謝料、養育費などが得られた場合は、その利益に対する10~20%の報酬金が発生します。

また、親権を得られた場合の報酬としては、10~20万円となっています。

離婚協議の段階で弁護士に依頼していて、離婚調停へと進んだ場合は、法律事務所によって離婚調停の着手金が発生しないところと、着手金を通常の半額程度とするところがあるようです。

4-2:弁護士費用を安く抑えるポイント

離婚問題の弁護士費用を安く抑えるポイントとしては、次の4つがあげられます。

- 無料相談を利用して費用の安い法律事務所を探す

- 早い段階で弁護士に依頼する

- 法テラスを利用する

それぞれ解説していきます。

4-2-1:無料相談を利用して費用の安い法律事務所を探す

最近では、離婚問題の相談料を無料とする法律事務所が多くなっています。

複数の法律事務所の無料相談を利用することによって、弁護士費用の安い法律事務所を探すことができます。

各法律事務所によって、弁護士費用の料金体系は様々で、着手金や成功報酬、財産分与や慰謝料等の報酬など複雑な場合が多いです。

無料相談では、離婚問題の見通しなどを説明してもらうだけでなく、弁護士費用などを質問することも必要です。

ただし、弁護士を選ぶ場合は、弁護士費用がただ安ければいいというものではないので、各法律事務所の弁護士の対応や、費用等の説明など総合的に判断して、決められることが重要です。

無料相談をした事務所に、必ず依頼しなければいけないというわけではないので、積極的に活用されることをおすすめします。

4-2-2:早い段階で弁護士に依頼する

離婚調停を申し立てる前の、早い段階から弁護士に依頼することで、離婚問題の早期解決が望めるので、弁護士費用を抑えることができます。

夫婦間の話し合いでまとまらず、離婚調停や訴訟まで進んでしまうと、それぞれ着手金や日当、実費等が発生し、弁護士費用はだんだん高額になっていきます。

また、離婚問題は、離婚の成立・不成立だけでなく、財産分与や婚姻費用など金銭面の争点が多く存在します。

争点が多く法的手続きが進むほど、弁護士費用も加算されていくことになります。

離婚を決意した場合は、できるだけ早い段階で、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

4-2-3:法テラスを利用する

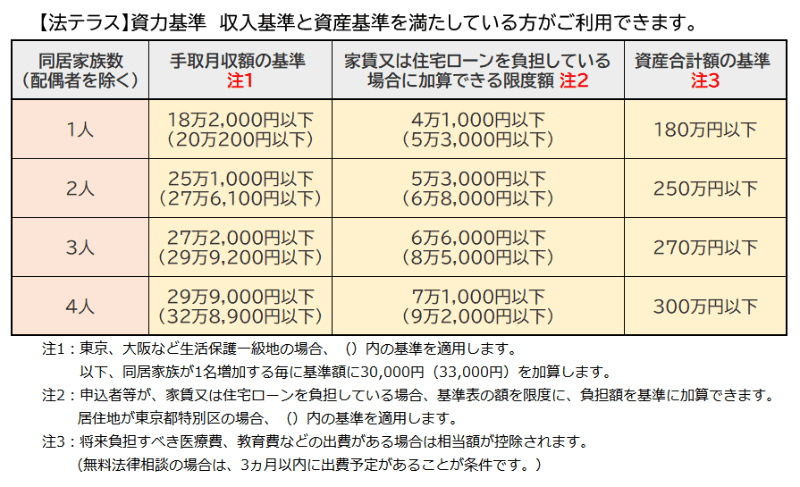

弁護士費用を負担する経済的余裕がない場合は、法テラス(日本司法支援センター)の弁護士費用立替制度を利用することができます。

そのため、下記の表のような「資力基準」(収入基準と資産基準)が定められています。

弁護士費用立替制度は、上図の資力基準を満たしている利用者に対して、弁護士に依頼した場合の着手金や実費などの費用を立て替えるものです。

利用者は、法テラスに立て替え払いしてもらった弁護士費用を、原則として月々1万円(月々5000円に減額も可)ずつ返済していくことになります。

法テラスの基準による弁護士費用は、通常の弁護士報酬の相場よりかなり低く、またその分割返済には利息が付かないという大きなメリットがあります。

まとめ

ここまで、離婚調停の流れや、弁護士へ依頼すべき5つのケース、弁護士に依頼するメリット、弁護士費用などついて解説してきました。

最後に今回の内容をまとめます。

■離婚調停とは、家庭裁判所の仲介によって離婚条件等の合意を目指す手続きのことです。

■離婚調停の流れとしては、次のようになります。

1.離婚調停の申し立て

2.第1回目の調停

3.第2回目以降の調停

4.離婚調停の終了

■離婚調停の申し立てに必要な書類は、次のようになります。

- 申立書3通(裁判所用、相手方用、申立人控え)

- 事情説明書

- 子についての事情説明書(未成年の子供がいる場合)

- 連絡先等の届出書

- 進行に関する照会回答書

- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

■離婚調停の申し立てに必要な費用は、次のようになります。

- 収入印紙1,200円分

- 連絡用の郵便切手(1,000円前後)

■離婚調停を行う際に、弁護士に依頼すべきケースとして、次の5つがあげられます。

- 相手方に弁護士がいる場合

- 子供の親権で争いがある

- 養育費・面会交流で争いがある

- 財産分与で争いがある

慰謝料を請求したい

■離婚調停を弁護士に依頼するメリットとして、次の5つがあげられます。

- 離婚調停の手続きを任せられる

- 離婚調停を有利に進められる

- 離婚調停外でも弁護士に任せられる

- 調停成立後のトラブルを防げる

離婚訴訟に進んだときも安心

■離婚調停の弁護士費用と相場

■離婚問題の弁護士費用を安く抑えるポイントとしては、次の4つがあげられます。

- 無料相談を利用して費用の安い法律事務所を探す

- 早い段階で弁護士に依頼する

- 法テラスを利用する

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

【この記事で紹介した関連記事】

【弁護士が解説】離婚で親権を獲得する3つのポイントとよくある疑問

【離婚後の養育費】金額の決め方や相場、未払いを防ぐ4つのポイント