- 更新日:2024.04.25

- #残業代請求時効

残業代請求の時効は3年!時効を止める方法や注意点、例外などを解説

この記事を読んで理解できること

- 残業代請求の時効は3年!時効が過ぎると請求できる残業代は「ゼロ」

- 残業代請求の時効は「止める」ことが可能

- 弁護士に依頼した場合の請求の流れ

- 確実に残業代を取り戻すために、まずは「証拠集め」を始めよう

あなたは、

「未払い残業代の請求に時効があるって本当?」

「時効が成立する前に、何をしておけばいいの?」

こんな疑問をお持ちではありませんか?

残業代が請求できる期間は、給料の支払い日を基準にして「3年間」という時効があります。

いくらあなたの会社が残業代を不当に払っていなかったとしても、時効が成立すると、それより前の残業代は請求できなくなってしまうのです。

そのため、残業代を取り返したい場合は、何より先に「時効を止める」ことが大切です。

時効を止めることで、余裕を持って残業代を取り返す手続きを進めることができます。

そこでこの記事では、残業代請求の「時効の正確な期間」と、「時効を止める方法」について、そして、時効を止めた後にやるべき「残業代請求の方法」について、詳しく解説しています。

最後までしっかり読んで、確実に会社から残業代を取り返す方法を学びましょう。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■残業代請求の3年の時効

- 残業代請求の時効は「3年間」であり、基準になるのは「給料の支払日」。

- 時効が存在するため、放っておくと毎月の給料の支払日ごとに、3年前の1ヶ月分の未払い残業代が消滅してしまう。

■残業代請求の時効を止める方法

- 催告(内容証明を送る)

- 労働審判の申立て

- 訴訟(裁判)の提起

■時効を止めた後の手続き

- 交渉

- 労働審判

- 訴訟

目次

1章:残業代請求の時効は3年!時効が過ぎると請求できる残業代は「ゼロ」

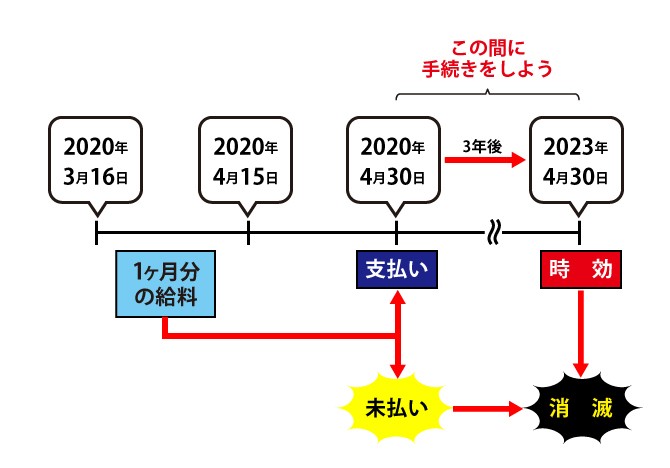

未払い残業代の請求は、3年で時効が成立します。

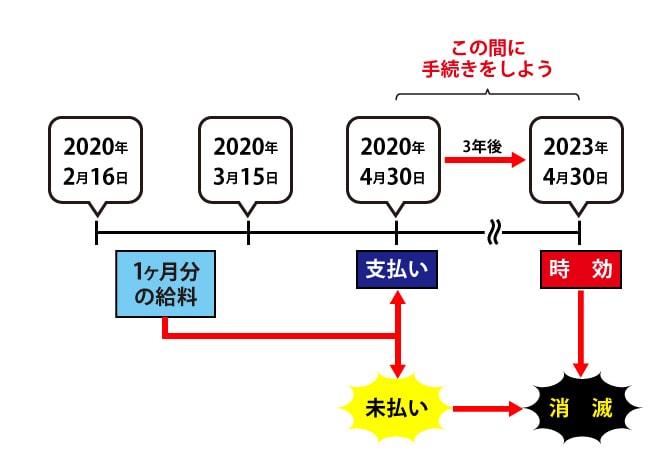

時効の基準になるのは、その給料が支払われている(支払われていた)毎月の給料日です。

つまり、3年間経過したら3年分が一気に消滅するということではなく、毎月の給料日を過ぎるたびに、1ヶ月分の残業代が消滅していくのです。

これから、残業代請求の時効が成立する時期について、詳しく解説します。

残業代請求の時効の「3年間」の基準は給料日

残業代請求の時効は3年で成立します。この「3年」の基準日となるのは、給料が支払われる日です。

給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」と「15日締め・当月末払い」の場合を例に、時効の期間について見てみましょう。

【給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」の場合】

たとえば、給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」の場合、2020年2月16日から3月15日までの給料は、2020年4月30日に支払われます。そのため、2020年3月15日締めの給料は、2023年の4月30日経過時に時効を迎えます。

そこで、2020年3月15日締めの給料の時効を止めるためには、2023年の4月末までに「時効を止める」手続きを行う必要があります。

【給料の支払日が「15日締め・当月末払い」の場合】

また、「15日締め・当月末払い」の場合、2020年3月16日から4月15日までの給料は、2020年の4月30日に支払われます。そのため、時効は2023年の4月30日経過時に成立します。

そこで、2020年4月15日締めの給料の時効を止めるためには、2023年の4月末までに「時効を止める」手続きを行う必要があります。

これが「時効」の正確な期間です。

「面倒だから後から請求しよう」と思っているうちに、もらえるはずの残業代がどんどん減ってしまうことになりかねません。

できるだけ早く残業代請求の手続きを開始することをおすすめします。

【コラム】退職金の未払いの時効は5年

残業代請求の時効は3年ですが、残業代ではなく「退職金の未払い」であった場合は、時効は5年間ありますので、混同しないようにしておきましょう。

2章:残業代請求の時効は「止める」ことが可能

残業代の時効は止めることができます。これを「時効の中断」と言います。

時効を止めなければ、

- 毎月の給料日ごとに、1ヶ月分の未払い残業代が消滅してしまう。

- 余裕を持って請求の手続きを進めることができない。

などのデメリットがありますので、残業代請求の行動を始める前に、まず時効を止める手続きを行う必要があるのです。

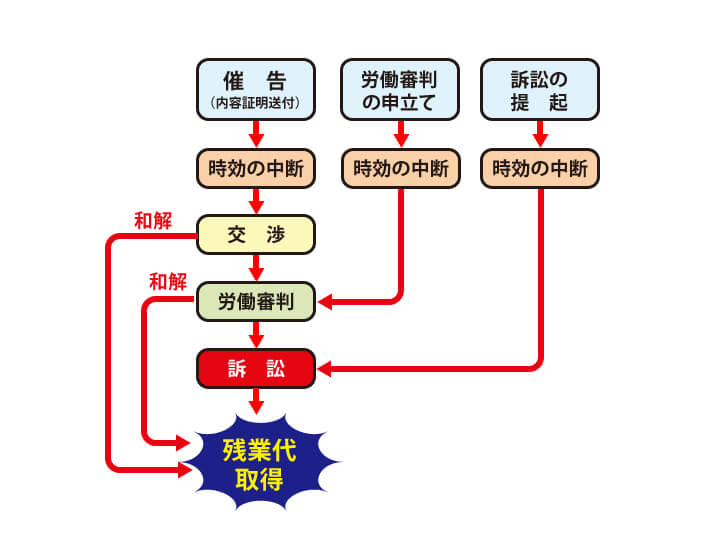

時効を止める方法としては基本的に、

- 催告

- 労働審判の申立て

- 訴訟の提起

があります。

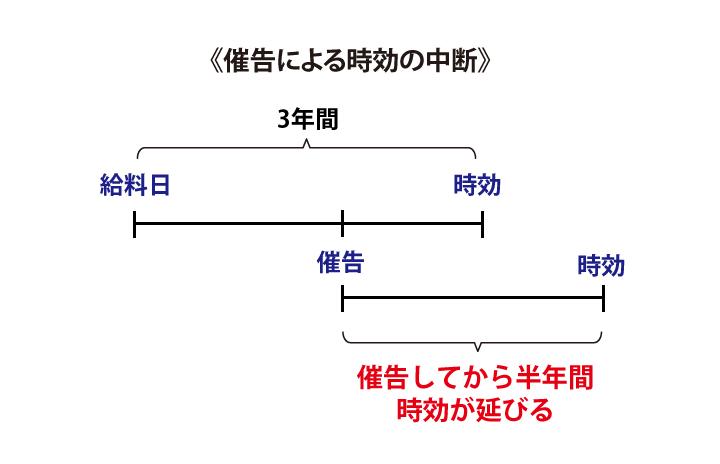

1.の方法(催告)では、時効を半年間止めることができます。

つまり、催告することで、時効を半年間延長することができます。

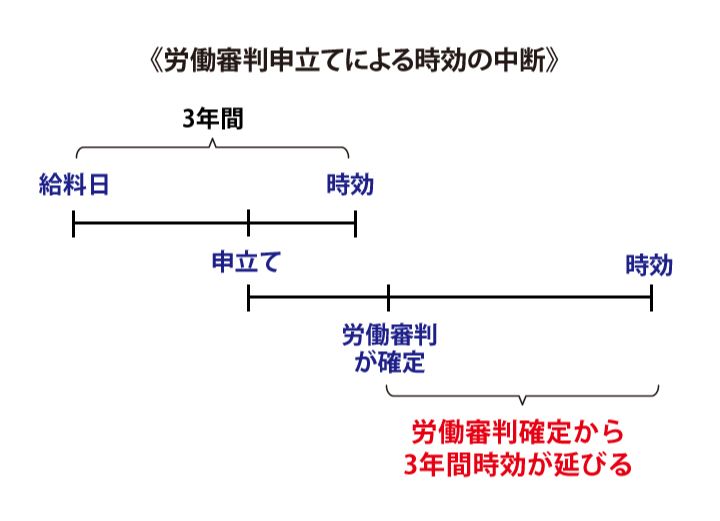

2,3の方法では、時効がリセットされて、もう3年時効が延びます。

中断手続きによって、それまで進行していた時効がリセットされてゼロになるのです。

(労働審判申立て、訴訟(裁判)の提起などで可能)

3つの時効中断の方法について、これから詳しく解説します。

2−1:催告(内容証明を会社へ送る)

内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれるものです。

郵便局という第三者が届けたことを証明してくれるため、会社は「そんなもの届いていない」としらばっくれることができないのです。

この内容証明を送付することによって、手続きの翌日から半年間は、時効が成立しなくなります。

つまり、半年間時効を止めることができます。

内容証明を送る場合、「弁護士に依頼する」「自分で送る」の2つの方法があります。

自分で内容証明を送る場合には、上記のようなデメリットもあるということを認識しておきましょう。

2−2:労働審判の申立て

労働審判申し立てに必要な書類

- 申立書(申立ての趣旨・理由などを書く書類)

- 会社の商業登記簿謄本または登記事項証明書

- 雇用関係についての証拠書類

2−3:民事訴訟の提起(裁判を起こす)

民事訴訟(裁判)を提起するためには、裁判所に「訴状」を提出する必要があります。訴状とは、

- 原告(訴える人=あなた)と被告(会社)の氏名、住所

- 残業代請求を行うという趣旨

- 残業代請求を行う原因・争点について

などについて記入したものです。

訴状を裁判所に提出し、それが受理された時点で時効はリセットされ、またゼロから時効がカウントされます。

【コラム】会社が未払いの残業代があると認めた場合(承認)でも時効は止まる。

会社に未払いの残業代を請求した際、ほとんどの場合、ブラック企業は「未払いの残業代はない」「払う必要はない」と突っぱねてきます。

ですが、まれに「未払いの残業代はあることは分かりましたが、今は払えないので後にしてほしい」「未払いの残業代を一部だけ先に払っておきます」と、未払いの残業代を認めるケースがあります。

これを承認といい、承認されることでも時効が中断されます。この場合、「承認」されたことを示す証拠が必要ですので、たとえば、

- 入金されたことを示す通帳を保管しておく

- 返済を認めたメールを保存、もしくはコピーしておく

などの方法が有効です。メールなら、送られたその日の時点で時効が中断されます。

残業代請求の時効を止めるための方法について、理解できたでしょうか。時効を止めたら、次にやるべきことは、残業代を請求するための手続きを進めていくことです。

これから、時効を止めた後にやるべき手続きの流れについて解説します。

3章:弁護士に依頼した場合の請求の流れ

時効を止められる期間は限られており、期間内に自分で残業代請求の手続きを進めるのは非常に大変です。

そのため、残業代請求に強い弁護士に依頼するのがおすすめです。

おそらくあなたが心配しているであろう「費用」の面でも、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、「相談料」や「着手金」ゼロで依頼することができます。

弁護士に依頼した場合には、以下のような流れで残業代を取り返すためのアクションが進められていることになります。

それぞれの流れとかかる費用について、詳しく解説します。

3−1:交渉:弁護士が会社と交渉

交渉の場合、弁護士は、あなたからヒアリングした内容をもとに交渉しますので、あなたは会社に出向く必要はありません。

また、あなたが在職中で、これから退職を考えている場合、実際に交渉を開始する時期については相談可能です。

そのため、弁護士に相談していることが会社にばれることはありません。

交渉は、弁護士と会社との間で当事者間での合意によるトラブルの解決がゴールであり、合意できた場合は、会社から慰謝料や未払いの残業代があなたに対して支払われることになります。

合意に至らなかった場合に、労働審判や訴訟(裁判)に進むことになります。

実費とは、弁護士が交渉の過程で使用するお金(郵送代・通信費・コピー代など)のことです。

この実費は、あなたの負担となりますが、慰謝料の請求や残業代請求に自信のある弁護士なら、慰謝料・残業代を回収した後の支払いで大丈夫ですと言ってくれる可能性もあります。

【費用】成功報酬の相場:取り戻せた残業代の20~30%

回収した後の成功報酬は事務所によって異なります。事務所のホームページをチェックするか、直接問い合わせをしてみましょう。

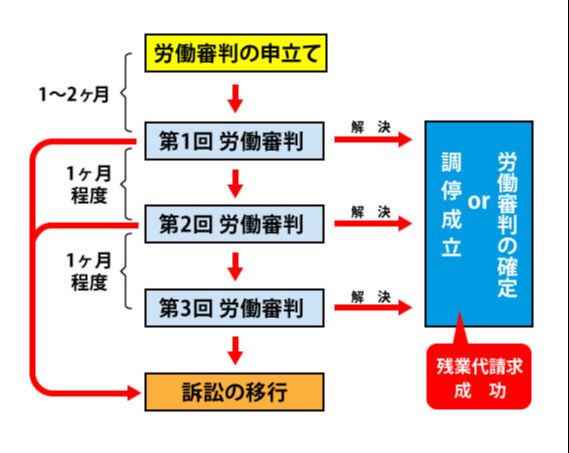

3−2:労働審判:裁判より簡単

労働審判とは、裁判所に行き、会社・あなた・裁判官などの専門家で問題の内容を確認し、解決の方法を探す方法です。

労働審判の場合は、解決するまで以下のような流れで進みます。

第1回労働審判で解決されれば、申立てから1〜2ヶ月程度、第2回、第3回まで延びればさらに1ヶ月〜2ヶ月程度期間も延びることになります。

労働審判の回数は、最大3回までと決められているため、裁判のように何回も裁判所に行ったり、長期化することがないのが特徴です。

あなたも初回の労働審判のみは参加する必要があります。

しかし、あなたに会社側の人と顔を合わせたくない事情がある場合などは、顔を合わせないで済むように弁護士を通して裁判所に求めることもでき、1回目以降は参加しなくていい場合もあります。

裁判になると費用や手間がかかるため、ブラック企業の経営者もできれば裁判はやりたくないと考えています。

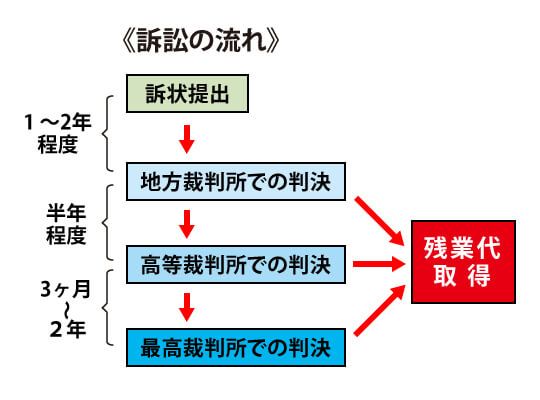

3−3:訴訟(裁判):まれに裁判に進む

訴訟(裁判)では、裁判所で「原告(あなたもしくは、あなたが依頼した弁護士)」と「被告(会社)」が主張し合い、裁判官が判決を下します。

訴訟(裁判)は、労働審判と違って、回数の制限が無いため、数年単位に長期化する可能性があります。

訴訟(裁判)の流れはこのようになっています。

最高最高裁まで行くことはほとんどないため、多くは地方裁判所までの1〜2年程度で終わるようです。

【費用・労働審判申立て・訴訟(裁判)提起費用】

労働審判申立てや訴訟(裁判)提起の費用は、請求額によって変わってきます。

参考https://www.courts.go.jp/vcms_lf/315004.pdf

3−4:訴訟(裁判)になることはまれ!ほとんどは「交渉」のみで解決

残業代請求の具体的な流れについて、理解できたでしょうか?

弁護士を利用して訴えれば、あなたが思うよりも手軽に、お金もかけずに会社と戦うことができることが理解できたかと思います。

ここまで読んで「さっそく請求の手続きを始めたい」と思った場合は、最初にやってほしいことがあります。

それは残業代請求に有効な「証拠」を集めることです。

4章:確実に残業代を取り戻すために、まずは「証拠集め」を始めよう

残業代の証拠として有効なものを「勤怠管理している会社の場合」「勤怠管理していない会社の場合」の2つに分けて紹介します。

【勤怠管理している会社で有効な証拠】

- タイムカード

- 会社のパソコンの利用履歴

- 業務日報

- 運転日報

- メール・FAXの送信記録

- シフト表

これらの証拠になるものについて、会社から証拠隠滅されないように、パソコンからデータをダウンロードしたり、シフト表や日報は写真に撮ったりして、保存しておきましょう。

また、これらの証拠になるものがなくても、諦める必要はありません。

タイムカードを置いていなかったり、日報をつけないような勤怠管理してない会社でも、以下のようなものが証拠になり得ます。

【勤怠管理していない会社で有効な証拠】

- 手書きの勤務時間・業務内容の記録

- 残業時間の計測アプリ

- 家族に帰宅を知らせるメール

証拠としては、本人の筆跡が確認できる「手書き」のものが、もっとも証拠として認められる可能性が高いです。

できれば3年分の証拠があることが望ましいですが、なければ半月分でもかまわないので、できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。

詳しい証拠の集め方については【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠の記事を参照してみてください。

さて、以上のような証拠を集めたら、残業代をもらうために会社と交渉をする必要があります。

しかし、会社側にも専門家がついているため、個人的に交渉しても丸め込まれてしまう可能性があります。

そのため、残業代請求に強い弁護士に頼むことをおすすめします。

残業代の請求方法について、詳しくは以下の記事を参考にしてください。

【退職後でも可!】残業代請求の2つの方法と在職中から集めることができる証拠

残業代を請求できるのは「3年」と決められています。

3年を過ぎると取り返すことができなくなりますので、まずは証拠を集めてすぐに弁護士に相談しましょう。

まとめ:残業代請求の時効

今回は「残業代請求の3年の時効」「時効を止めるための方法」「時効を止めた後にやるべきこと」について解説してきましたが、いかがだったでしょうか?

最後にもう一度、今回の内容を振り返りましょう。

まず、もっとも重要な点は、残業代請求の時効は「3年間」であり、基準になるのは「給料の支払日」であることです。

時効が存在するため、放っておくと毎月の給料の支払日ごとに、3年前の1ヶ月分の未払い残業代が消滅していってしまうのです。

そこでやるべきことが「時効を止める」ことで、それには、

- 催告(内容証明を送る)

- 労働審判の申立て

- 訴訟(裁判)の提起

という3つのやり方があります。

これらの手段で時効を止めた後は、

- 交渉

- 労働審判

- 訴訟

という流れで、残業代を請求していきます。

こうした流れは、自分だけでやることも可能ではありますが、より確実に残業代を取り返すためには、弁護士を利用することをおすすめします。

「完全成功報酬制」の弁護士を選ぶことで、初期費用をほとんどかけずに依頼することも可能ですので、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

【内部リンク一覧】

【保存版】知らないと損する?残業代請求する為に揃えておくべき証拠