- 更新日:2024.07.25

- #事業場外みなし労働時間制とは

事業場外みなし労働時間制とは?適用されない場合は残業代を請求できる

この記事を読んで理解できること

- 事業場外みなし労働時間制とは

- 事業場外みなし労働時間制が認められなかった場合は残業代を請求できる

しかし、会社の中にはこのように事業場外みなし労働時間制を悪用し、残業代を払わないところがあります。

そこで、この記事では、事業場外みなし労働時間制の定義や条件、あなたが事業場外みなし労働時間制の対象外だった場合に残業代を取り返す方法について説明します。

あなたは本当に事業場外みなし労働時間制の対象にあたるのか、この記事を読んでしっかり確認しましょう。

全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点

■事業場外みなし労働時間制とは

「会社以外で仕事をする場合に、所定の時間労働したとみなす制度」のこと

■事業場外みなし労働時間制が適用されるための条件は2つ

※以下の条件を2つとも満たしていること

①会社の外で働いている

②会社が実際の労働時間について算定困難である→条件②は満たしていないことが多い

■事業場外みなし労働時間制が使えない場合、実際に働いた時間をもとに残業代を請求することができる

- 残業代請求の方法は①自分でやるか②弁護士に依頼するかの2つの方法がある

- 残業代請求をする場合には、3年の時効があるため早めの行動が大事

目次

1章:事業場外みなし労働時間制とは

まずは事業場外みなし労働時間制の定義や導入するための条件について確認しましょう。

1-1:事業場外みなし労働時間制の定義

事業場外みなし労働時間制とは、簡単に言うと「会社以外で仕事をする場合に、所定の時間労働したとみなす制度」のことを言います。

労働時間の計算が簡単になるため、この制度を導入しようとする会社は少なくありません。

事業場外みなし労働時間制が適用されてしまった場合、労働時間のカウントは特殊なものになります。

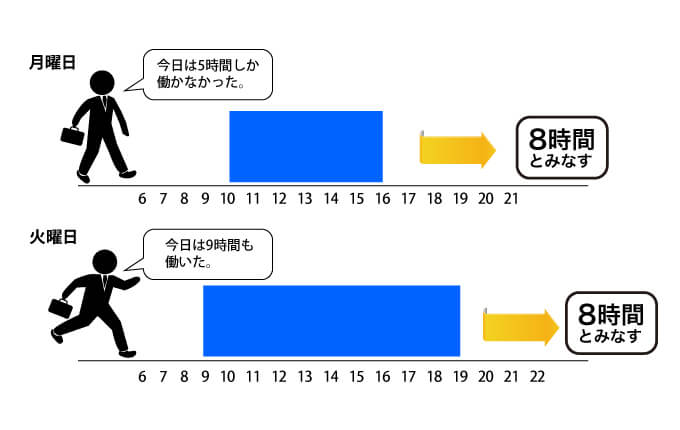

例えば、バスガイドをしているAさんの例を見てみましょう。

Aさんは、月曜日には5時間、火曜には9時間…と日によってばらばらの時間働いています。

しかし、事業場外みなし労働時間制が適用されてしまうのであれば、A さんはいずれも8時間働いたとみなされます。

その場合、時間を超えて働いた分について、残業代は出ません。

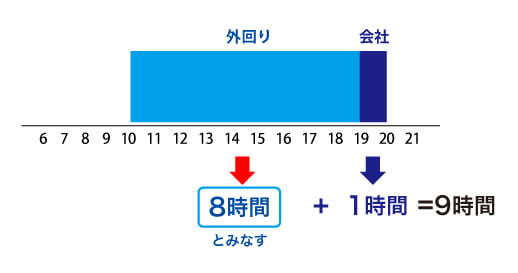

では、例えば1日のうち、午前は外回りをし、午後は内勤をしたというように、一部だけ会社の外で過ごした場合にはどうなるのでしょうか。

営業マンのBさんの会社は、9時~18時(休憩1時間)の8時間が所定労働時間とされています。

今日、Bさんは19時に外回りから帰ってきて、20時まで会社で残業をしました。

この場合、まず外回りの9時間について事業場外みなし労働時間制が適用され、「8時間働いた」とみなされます。

そして、会社に戻ってきてからの1時間にはこの制度の適用はないため、働いた分だけ残業になります。

つまり、Bさんは8時間+1時間=9時間働いたことになるのです。

この場合、法定労働時間(8時間)を超えた分は残業代が出ます。

*所定労働時間とは、あなたの雇用契約で定められている1ヶ月あたりの平均労働時間のことで、一般的に170時間前後であることが多いです。

*法定労働時間とは、1日8時間、1週間40時間という法律で定められた労働時間の上限の事を言います。

事業場外みなし労働時間制の特徴は、「業務上通常必要とされる時間」も労働時間とカウントされる点にあります。

つまり、会社の所定労働時間が8時間とされていても、あなたの仕事が10時間かかるものであるなら、「10時間」をみなし労働時間としなければならないのです。

この場合に、みなし労働時間法定労働時間を超えていれば、その分の残業代を請求することもできます。

会社の中には、事業場外みなし労働時間制を採用していることを悪用して、不当に残業代を払わない会社があります。

これは、残業代を払わないようにする、ブラック企業の手口のひとつです。

しかし、事業場外みなし労働時間制が使われている場合においても「業務上通常必要とされる時間」も労働時間とカウントされるため、残業代を支払わないといけないのです。

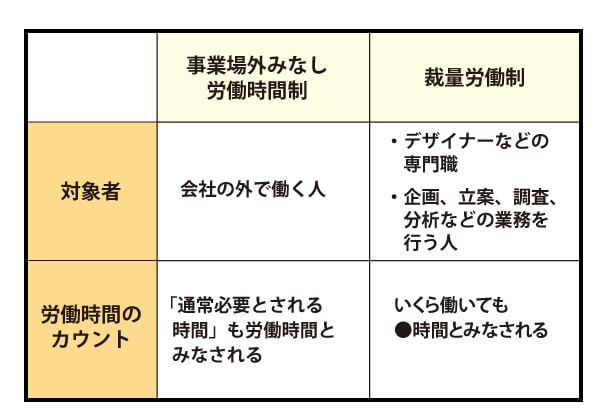

裁量労働制との違い

裁量労働制とは、労働時間の算定にあたり実際に働いた時間ではなく一定の時間を働いたとみなす制度です。

裁量労働制の場合には、いくら働いても「○時間」とみなされます。これに対し、事業場外みなし労働時間制の場合には、「通常必要とされる時間」は別途労働時間としてカウントしてもらえます。

裁量労働制について、詳しくはこちらを参照してください。

次に事業場外みなし労働時間制が認められる条件を見ていきましょう。

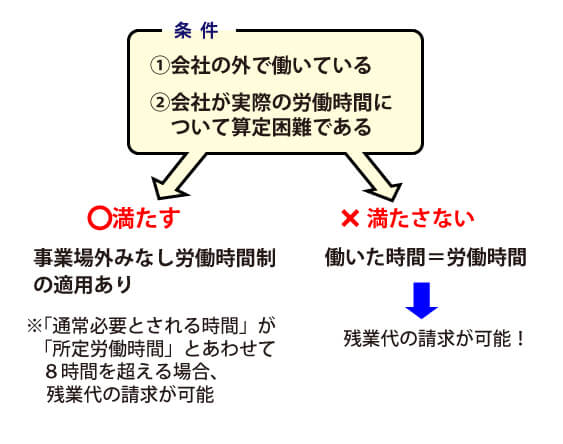

1-2:事業場外みなし労働時間制が認められる条件

事業場外みなし労働時間制が認められる条件は、以下のとおりです。

①会社の外で働いている

②会社が実際の労働時間について算定困難である

この条件を一つでも欠けば、事業場外みなし労働時間制の適用は違法になります。

つまり、あなたには事業場外みなし労働時間制が適用されない、ということになります。

では、条件をひとつずつ見ていきましょう。

条件①会社の外で働いている

会社の外で働くとは、

・添乗員

・営業販売

・新聞記者

・自宅勤務

などの仕事をしていることを指します。また、一時的な出張の場合にも、事業場外みなし労働時間制が使えるとされています。

会社の外で働くのは、労働時間の一部でも構いません。

その場合には、会社の外で働いた時間のみがみなし労働時間とされます。

条件②会社が実際の労働時間について算定困難である

事業場外で働く場合であっても、労働時間の算定ができるのであれば、事業場外みなし労働時間制を使うことはできません。

この点について、旧労働省の出した通達を見てみましょう 。

ロ 事業場外労働の範囲

事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって、次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること。

[1] 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合

[2] 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合

[3] 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合

これによれば、事業場外みなし労働時間制が適用されない場合は以下の通りになります。

[1] 時間の管理ができる人がいる場合や、時間管理が可能な就労形態の場合

(例)行きと帰りにタイムカードを押させている、日報やタイムシートを提出している

[2] 会社が労働者に対して指示をしようと思体制にある場合

(例)携帯で随時会社と連絡を取り合っている

[3] あらかじめ会社から訪問先やスケジュールが具体的に指示されていて、社員が事後に報告する場合

(例)タイムスケジュールが決まっており、本人が変更社員のする余地がほとんどない

では、[1]~[3]に当たらない場合にはどう考えればよいのでしょうか。

例えば、以下のような事情があると、「労働時間の算定が困難ではない」として、事業場外みなし労働時間制の適用が認められません。

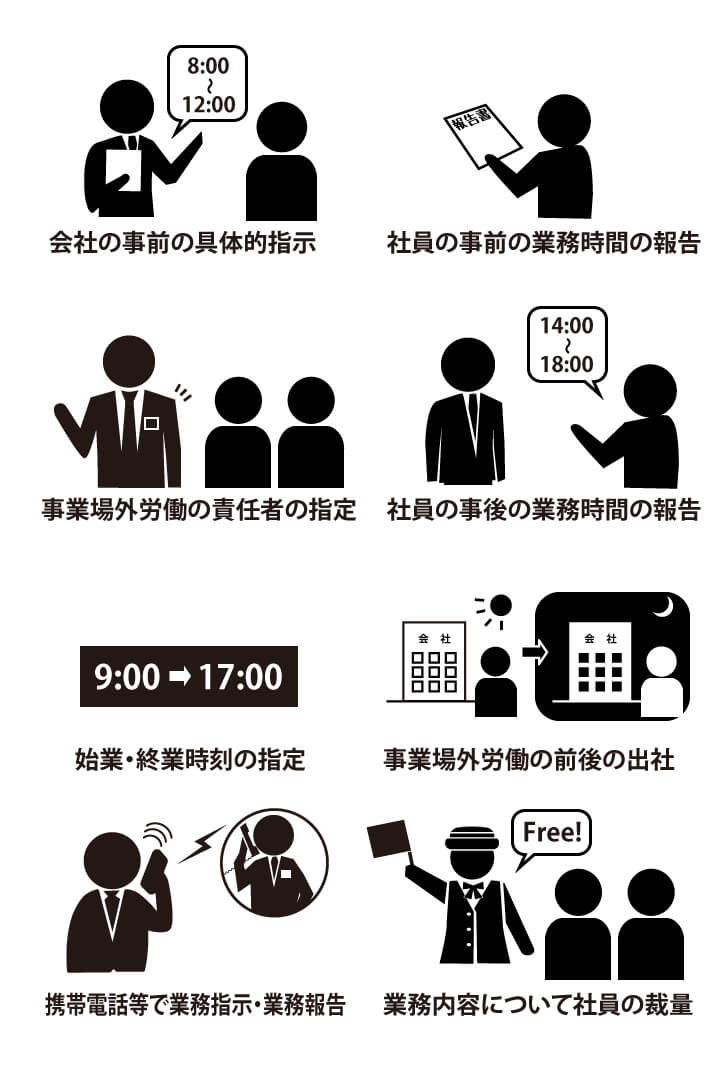

・会社の事前の具体的指示

→会社が事前に指示を出しており、それが具体的であればあるほど、労働時間の算定が簡単になります。・社員の事前の業務時間の報告

→出張で訪問先の計画書を出している、ホワイトボードに予定を書いている、などの事情があれば労働時間の算定が容易になります。・事業場外労働の責任者の指定

→責任者がいたり、責任者が同行している場合には、労働時間の算定が容易になります。・社員の事後の業務時間の報告

→訪問・退出時間の報告が詳細であればあるほど、労働時間の算出が容易になります。・始業・終業時刻の指定

→事業場外労働の始業・終業時間が指定されていれば、労働時間が把握できます。・事業場外労働の前後の出社

→会社外での仕事の前後に一度会社に寄っていれば、労働時間を把握できます。・携帯電話等で業務指示・業務報告

→メールやラインなどで報告をしていれば、会社は労働時間を把握することができます。・業務内容等についての社員の裁量

→業務内容や時間を社員が自由に変えられない場合、会社は労働時間を把握できるといえます。そこで、次は実際の裁判例を見てみましょう。

1-3:事業場外みなし労働時間制が認められなかったケース

事業場外みなし労働時間制が認められなかったケースとしては、以下のようなものがあります。

【海外ツアーの添乗員への適用が否定されたケース】

7日間にわたる海外ツアーの添乗業務について、直行直帰・単独で時間管理者も同行していなかったが、事業場外みなし労働時間制の適用が認められなかった。理由は以下のとおり。

・業務内容が具体的に決定していた

・最終日程表による旅程の指示、マニュアルによる業務指示、旅行日程が変更する場合には携帯によって報告することが決められていた

→帰国後添乗日報によって詳細な報告が求められていた

(最決平成26年1月24日)

一人でツアーをすることや、時間管理者が同行していないことから、添乗業務は社員の裁量が大きいようにも思えます。

しかし、ツアー中に会社から指示を受けられ、事後報告もしっかりなされていることから、労働時間を算定し難い状況とはいえない、とされたのです。

【営業社員への適用が否定されたケース】

広告会社の営業社員について、始業時刻・終業時刻を定めていたこと、IDカードによって労働時間を管理していたこと、会社から貸与した携帯によって利用時間を把握していたこと、営業日報を作成していたこと、から事業場外みなし労働時間制の適用を指定した。

そのため、携帯を持っている場合には、「労働時間を算定し難い」とは言えません。

この点からも、事業場外みなし労働時間の条件をクリアするのは難しいのです。

【出張への適用が否定されたケース】

地方現場への出張につき、通常業務と出張業務で差異はないこと、出張に行く人のうち一人は監督者であること、当日のタイムスケジュールを記した作業報告書を作成していたことから、事業場外みなし労働時間制の適用を否定した。

出張の場合でも、事業場外みなし労働時間制を判断するポイントは変わりません。

そのため、携帯電話を持っていたり 、日報を書いていたりすると、この制度を使うことはできないのです。

現在、会社側の弁護士においてさえ、事業場外みなし労働時間制は意味を失っているという見解もあるほどです。

特に、営業マンの方は、会社が事業場外みなし労働時間制を採用している場合が多いですが、携帯電話が普及する現在において、営業マンに対し事業場外みなし労働時間制が適用されるケースはほとんどないといってよいでしょう。

あなたの会社が事業場外みなし労働時間制の条件を満たしていない場合には、残業代を請求しましょう。

2章:事業場外みなし労働時間制が認められなかった場合は残業代を請求できる

事業場外みなし労働時間制の条件を満たさない場合には、この制度を使うことはできず、働いた時間が労働時間になります。そのため、残業代を請求することも可能です。

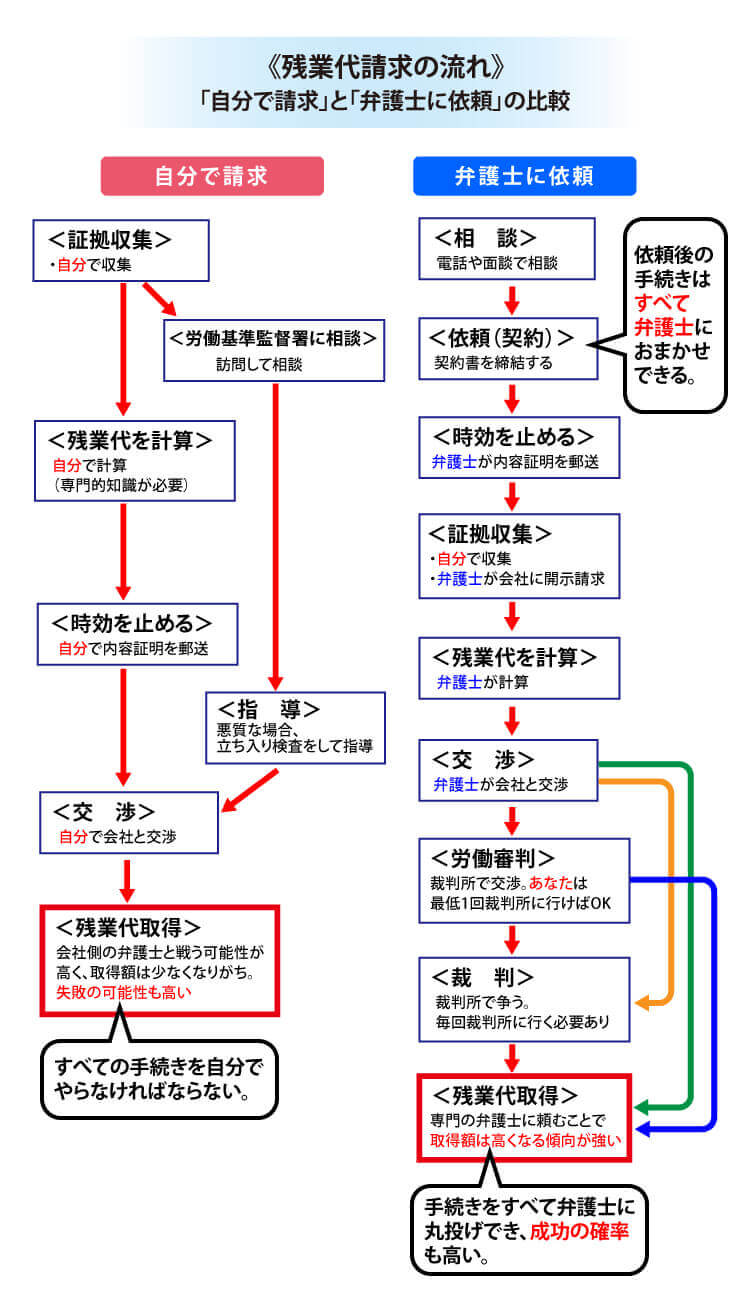

2-1:残業代の請求は「自分でやる」or「弁護士に依頼する 」

残業代の請求方法としては、「自分でやる」か「弁護士に依頼する」の2つがあります。

以下、それぞれの場合における残業代請求の流れです。

弁護士に依頼する場合は、以下の記事もあわせて参照してください。

失敗したら残業代ゼロ?弁護士選びの8つのポイントと請求にかかる費用

2-2:時効に注意!請求するなら早めに行動する

未払い残業代の請求には、「3年の時効」があり、これを過ぎると請求ができなくなります。

時効のカウントは、給料が支払われている(支払われていた)毎月の給料日を基準に行います。

つまり、毎月の給料日を過ぎるたびに、1ヶ月分の残業代が消滅していくのです。

毎月残業代が消滅!未払い残業代の時効と時効を止める3つの方法

まとめ:事業場外みなし労働時間制について

いかがだったでしょうか。

最後に簡単に振り返ってみましょう。

・事業場外みなし労働時間制とは、「会社以外で仕事をする場合に、所定の時間労働したとみなす制度」のこと

・事業場外みなし労働時間制が適用されるための条件は2つ

①会社の外で働いている

②会社が実際の労働時間について算定困難である

・条件②は満たしていないことが多い

・事業場外みなし労働時間制が使えない場合には、実際に働いた時間をもとに残業代を請求することができる

・残業代請求の方法は①自分でやるか②弁護士に依頼するか

・残業代請求をする場合には、3年で時効にかかることに注意

事業場外みなし労働時間制を適法に導入している会社はほとんどありません。あなたの会社は条件をクリアしているのか、早速確認してみましょう。