- 更新日:2024.07.23

- #労働基準法退職

【労働基準法の退職のルール】手続きとありがちな悩みや対処法を解説

この記事を読んで理解できること

- 労働基準法における退職(辞職)のルールとは

- 労働基準法上の退職に関するありがちな8つの悩みと対処法

- 労働基準法上正しい退職手続きの流れ

会社からの退職(辞職)は、そう多くは経験するものではないですよね。

そのため、いざ「退職しよう」と思っても、何からすれば良いのかよく分からないという人が多いのではないでしょうか?

しかも、退職(辞職)に関するルールは会社によって定められていることが異なることも多く、「一体何が正しいんだろう?」と悩んでしまいますよね。

そこであなたにお伝えしたいのが、法律上正しい退職(辞職)の知識を持っておくことで、単に退職(辞職)の流れが分かるだけでなく

「会社との間でのトラブルを避け、より損しない形で退職(辞職)できる」

可能性が非常に高まるということです。

そのためにまず知っておくべきこととして、この記事では、労働基準法における退職(辞職)のルールについて詳しく解説します。

さらに、「退職(辞職)」に関するよくある悩みとその解決策や、法律にのっとった、円滑かつ確実な退職(辞職)手続きの流れについてお伝えします。

退職(辞職)について悩んでいる人は、ぜひこの記事でお伝えすることを、悩みの解決に役立ててみてくださいね。

全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点

1章:労働基準法における退職(辞職)のルールとは

「退職(辞職)」とは、

「労働者の意思に基づく労働契約の一方的解約」

のことです。(『労働相談実践マニュアルVer.7』p.212)

労働者の意思による退職(辞職)は、原則として「自由」です。

つまり、退職(辞職)というあなたの行動を、会社は拒むことができません。

ただし、「民法」によって、退職時のルールが定められているため、いつでもあなたの意思で勝手に退職(辞職)しても良いというわけではありません。

※退職に関する主なルールは、労働基準法ではなく民法で規定されています。

そこで、まずは民法の規定から、

- 期間の定めのない雇用契約の場合

- 期間の定めのある雇用契約(有期雇用)の場合

の退職のルールについて解説します。

さらに、退職(辞職)時に問題になりがちな「就業規則」と法律の関係についてもお伝えします。

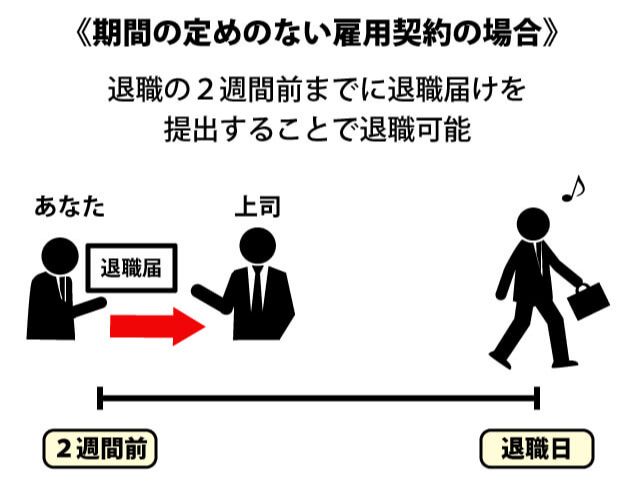

1-1:期間の定めのない雇用契約の場合-退職届の提出は2週間前まで

まずは、「期間の定めのない雇用契約」の場合から解説します。

※会社との間で雇用契約を結ぶ時に、働く期間を○年や○ヶ月と限定せずに雇用契約を締結している場合は、正社員、派遣社員、アルバイト・パートに関係なく、「期間の定めのない雇用契約」に該当します。

法律上、労働者の退職(辞職)は自由です。

ただし、民法では以下のように定められているため、これが退職時の法的なルールになります。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。

この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

(民法627条1項)

つまり、退職(辞職)の2週間前までに、会社に対して退職(辞職)することを伝えなければならないということです。

2週間前までに伝えていなくても、退職(辞職)できないというわけではありませんが、会社から「損害賠償請求」されるリスクがあります。

さらに、月給制、年俸制等の場合は、以下のようなルールがあります。

期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。

ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

(民法627条2項)

つまり、一定の期間を定めて給料を支給するような契約(月給制など)の場合は、その期間の前半までに退職を申し入れる、その期間限りで退職することが可能です。

(月給制の場合の例)

6月いっぱいで退職(辞職)したい場合

→6月15日までに退職意思を伝えることで、6月いっぱいで退職(辞職)可能

ただし、6ヶ月以上の期間によって報酬を定めた場合(年俸制等)は、3ヶ月前までに退職(辞職)を申し入れることで、退職(辞職)が可能です。

六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三カ月前にしなければならない。

(民法327条3項)

それでは、次に期間の定めのある雇用契約(有期雇用)の場合を解説します。

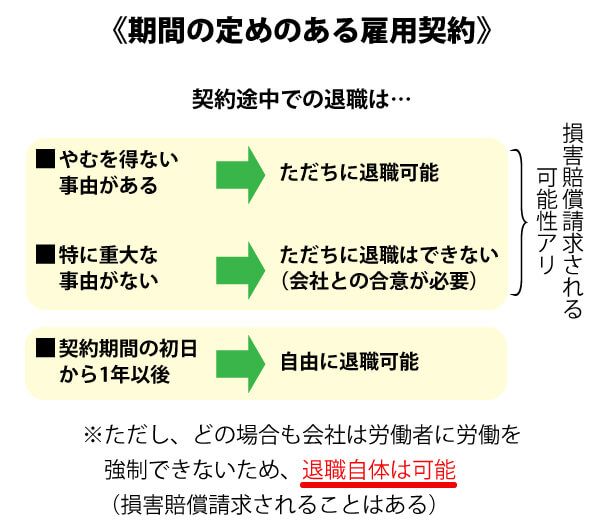

1-2:期間の定めのある雇用契約(有期雇用)の場合-原則、契約日まで退職できない

上記のルールは「期間の定めのない雇用契約」の場合でした。

次に、「期間の定めのある雇用契約(有期雇用)」の場合を解説します。

※期間の定めのある雇用契約とは、会社との間で雇用契約を結んだ時に、「○年○月○日まで働く」と期間を定めている契約のことです。

この場合、契約期間の途中での退職(辞職)は原則的にできません。

ただし、これも民法によって以下のように定められています。

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。

この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

(民法628条)

つまり、法律上は「やむを得ない事由」がある場合のみ、契約期間中でもすぐに退職(辞職)が認められるということです。

「やむを得ない事由」のようなことがない場合は、会社との間で合意があれば退職(辞職)することができますが、合意できなければ、退職(辞職)した場合に、損害賠償請求される可能性があります。

ただし、契約期間の初日から1年以後は、労働者は自分の意思で自由に退職(辞職)することができます。(労働基準法137条)

1-3:就業規則の規定より民法が優先されるのが一般的

民法では、「2週間前までに退職(辞職)を申し入れる」ことで、退職(辞職)が可能だとお伝えしました。

しかし、多くの会社では、就業規則で1ヶ月前や3ヶ月前までに退職を申し入れること、と書かれているようです。

このように、民法における「2週間前までの退職(辞職)の申し入れ」よりも長い期間を会社が定めていても、基本的には無効と考えられることが多いです。

なぜなら、会社の就業規則や雇用契約よりも、法律の方が優先されるからです。

そのため、基本的には、会社に退職(辞職)を申し入れることで、2週間後には自動的に退職することができるのです。

法律上の退職のルールについて、理解できたでしょうか?

それでは、これから退職に関するよくある悩みに対して、弁護士の視点からお答えします。

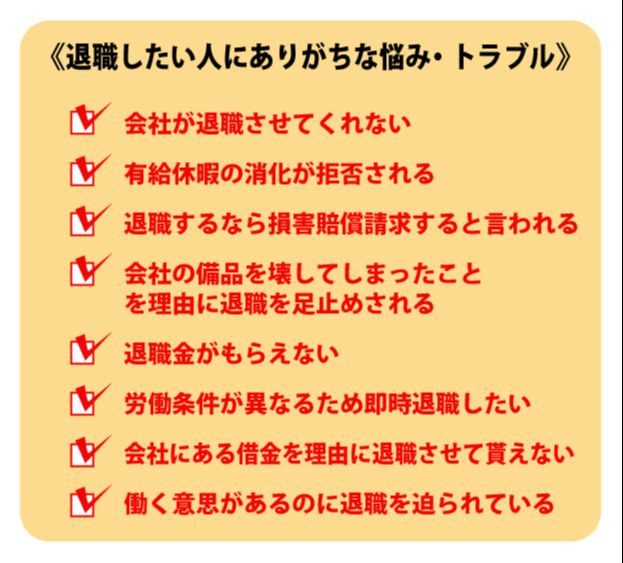

2章:労働基準法上の退職に関するありがちな8つの悩みと対処法

会社を退職(辞職)したいと考えている人の中には、以下のような悩みを抱えている人が多いようです。

労働基準法・民法にそって、退職に関するありがちな悩みを解説します。

2-1:会社が退職を拒否する

会社から退職(辞職)することを拒否された場合でも、あなたには「会社を辞める権利」があります。

そのため、会社に対して、1ヶ月以上前に退職(辞職)の意思表示をすることで、法律上あなたは退職(辞職)することが可能です。

退職(辞職)の意思表示は、証拠を残しておく必要があるため、

- 直属の上司や人事課長へメールを送る

- 退職届を「配達証明付き内容証明郵便」で会社に送る

などの方法で行いましょう。

これらの方法で証拠を残しておくことで、後から、会社から

「退職することなんて聞いていない」

などと言われても、意思表示したことを証明できるのです。

配達証明付き内容証明郵便を送る方法については、以下の記事で解説しているので、そちらを参照してみてください。

残業代を内容証明で請求!自分で出す方法と適切なタイミングを徹底解説

2-2:有給休暇の消化が拒否される

退職(辞職)時に有給休暇の消化を拒否される、というのもよくあるケースです。

あなたは、有給休暇について、「会社からの許可がないと取得できない」と勘違いをしているかもしれませんが、実は、法律上有給休暇は従業員が申請すれば、無条件で取得することができます。

従業員は会社の理由を言う必要もありません。

法律上、従業員には以下の日数の有給休暇が付与されますので、退職(辞職)時に残っている日数があれば、会社に申請してすべて消化しておくことをおすすめします。

取得の方法や条件について、3章で詳しく解説します。

2-3:退職するなら損害賠償請求すると言われる

退職すると言ったら、「損害賠償請求する」と言われてしまった、というケースがあります。

しかし、そもそも、雇用契約で違約金の請求や研修費の返還などを定めていないのに、「損害賠償請求する」などと言っていた場合、その請求は認められません。

また、雇用契約でそのような契約を締結していたとしても、法律には、以下のような規定があるため、基本的に損害賠償請求が有効になることはありません。

「労働契約の不履行についての違約金の定めや損害賠償の予定」は禁止

(労働基準法16条)

社員の都合で退職(辞職)する場合に、違約金や損害賠償を請求する、などのことを、雇用契約で締結させることは法律上禁止されています。

さらに、

「労働者の退職の自由を奪うような研修費用等の返還請求」は原則認めない

会社が社員の研修費用を立替え、その費用を退職時に請求する契約を締結することは、その社員の退職を足止めすることになり、労働基準法16条に違反する可能性が高いです。

そのため、原則的に禁止されています。

特に、

- 研修を受ける自由が社員にない

- 研修が業務の一環になっている

- 研修終了後の拘束期間の定めがない

などの場合は、研修費を後から請求することを雇用契約で決めていても、認められないケースが多いです。

参考:『労働相談実践マニュアルVol.7』216頁

ただし、中には研修費の返還が認められたケースもありますので、詳しくは弁護士等の専門家に相談してください。

2-4:会社の備品を壊してしまったことを理由に退職を足止めされる

「会社の備品(運送業のトラックなどに多い)を壊したから、辞めるなら損害賠償請求する」

と言われて、会社を辞められない、というのもよくあるケースです。

しかし、あなたが備品を壊してしまったとしても、通常は会社が保険に入っているため、あなた個人に請求されることはありません。

会社が保険に入っていない場合は請求されることがありますが、労働者の業務上のミスに基づく損害賠償請求は、以下のように、過去の判例では制限されています。

①労働者に故意または重過失がなければならないこと

②故意または重過失があったとしても、すべての損害を賠償する必要はないこと

以上のように、退職(辞職)時に会社から損害賠償請求されても、多額の賠償が必要になることは、ほとんどないのです。

2-5:退職金がもらえない

退職(辞職)時に「退職金が出ないと言われた」という悩みを持つ人も多いようです。

会社から退職金が支払われない場合、以下の2つのパターンが考えられます。

①そもそも退職金制度がない

多くの会社では退職金の制度が導入されているため、それが当たり前だと勘違いされることもありますが、実は退職金制度の導入は、労働基準法で定められていません。

そのため、あなたの会社に退職金制度が導入されていないのであれば、退職金を請求することはできません。

②退職金制度があるのに、会社が支払いを拒否している

もし、あなたの会社で、

- 就業規則、雇用契約等で、退職金制度について規定されている

- 就業規則や雇用契約には明記されていないが、これまでの慣行で、事実上、退職金制度が存在した

という場合は、退職金を請求できる可能性が高いです。

この場合、

- 退職金制度が存在することを証明できる証拠(就業規則や雇用契約など)

- あなたがその会社で労働していた事実が分かる証拠(タイムカード、シフト表、日報、手帳のメモなど)

を収集し、自分で直接、もしくは弁護士等の専門家に依頼して請求手続きを行うことをおすすめします。

2-6:労働条件が異なるため即時退職したい

「会社に入社してみたら、雇用契約の内容と業務の実態が大きく異なる」

このようなことも多いようです。

あなたも、

- 基本給の金額が、聞いていた金額よりずっと少ない

- 完全週休二日制と聞いていたのに、毎週休みが1日しかない

- 残業代が出ると聞いていたのに、残業しても残業代が出ない

というようなことがありませんか?

このように、雇用契約の内容と実際の業務の実態が大きく異なる場合について、労働基準法では以下のように規定されています。

前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

(労働基準法15条2項)

つまり、すぐに退職(辞職)することが可能なのです。

これは、期間の定めのない雇用契約でも、期間の定めのある雇用契約(有期雇用)でも同じです。

もちろん、正社員に限らず、アルバイトやパート、派遣社員でも同じです。

2-7:会社にある借金を理由に退職させて貰えない

会社に対して借金があり、

- 借金があるため会社から辞めさせない

- 借金を一括で返済しないと退職させない

と言われるのも、よくある退職(辞職)時のトラブルの1つです。

しかし、労働基準法では、会社は社員の借金を理由に、社員の退職(辞職)を拒否して社員の身分を拘束することを禁じています。

法律上は、会社に対する借金は退職後に返済することも可能ですので、会社と退職後に返済することを話し合った上で退職するか、弁護士に依頼して自分の代わりに交渉してもらうことをおすすめします。

2-8:働く意思があるのに退職を迫られている

悪質なブラック企業では、働く意思があるのに、会社から退職を迫られているというケースもあるようです。

会社から社員を退職させることについては、労働基準法上厳しい制限があります。

そのため、会社は社員に自分から退職させるために、退職を強要することがあるのです。

しかし、このような退職の強要を受け入れる必要はありません。

なぜなら、会社からの退職の強要は、民法709条の不正行為だからです。

そのため、もし退職の強要によって退職してしまったら、会社に対して、

- 損害賠償請求

- 退職の取り消し

を求めることができる可能性があります。

退職を強要されている場合、詳しくは以下の記事をご覧ください。

正解は「拒否する」!退職強要された場合のシーン別対処法を紹介

3章:労働基準法上正しい退職手続きの流れ

退職(辞職)時に、会社との間でのトラブルを避け、あなたが損しないように手続きを進めるためには、これから紹介する「労働基準法にのっとった退職(辞職)の手続き」を覚えておくことが大事です。

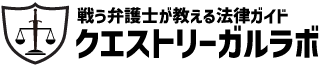

退職(辞職)手続きの流れは、以下のようになっています。

退職までの流れについて、順番に解説していきます。

3-1:退職意思を伝える

まずは、会社に対して退職意思を伝える必要があります。

「退職届」とは、会社に対して一方的に「退職します」と宣言するものです。 一方で、「退職願」とは、社員が会社に「退職させてください」と願い出るものです。

①期間の定めのない雇用契約の場合

まずは、できるだけ早く退職届を提出します。

これまでも解説した通り、期間の定めのない雇用契約の場合、2週間前までに退職届を提出することで、法律上は退職(辞職)可能です。

ただし、会社も引き継ぎや人員補充などのために時間が必要ですので、円満に退職(辞職)するなら1ヶ月以上前に退職意思を伝えることをおすすめします。

②期間の定めのある雇用契約の場合

期間の定めのある雇用契約の場合、契約期間中に退職(辞職)するなら、会社との間での同意が必要です。

なぜ退職したいのか、いつ退職したいのか、ということをしっかり伝えましょう。

民法では、期間の定めのある雇用契約の場合で、途中で退職(辞職)するなら、損害賠償請求される可能性もありますが、会社との間で同意していれば、損害賠償請求される可能性は低いでしょう。

同意を得ることができたら、それから退職届を書いて提出します。

退職届には、詳しい退職(辞職)の事情などを書く必要はありません。

会社によってフォーマットが用意されていることもありますが、なければ以下のものを参考にしてください。

退職届

私事、

一身上の都合により、来る平成○○年○月○日をもって退職致します。

平成○○年○月○日

○○事業部○課 退職太郎 印

○○株式会社 代表取締役○○殿

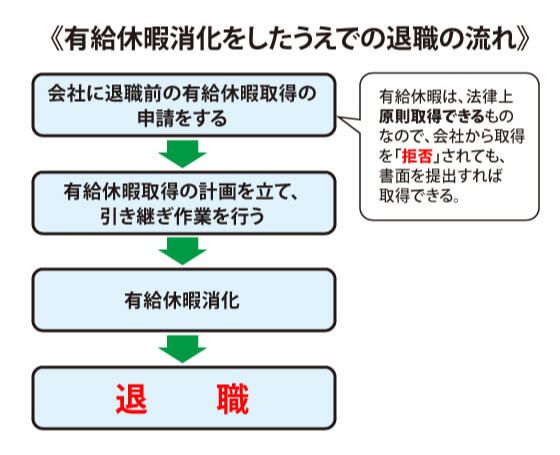

3-2:有給休暇を消化する

2章でお伝えしたように、条件を満たしていれば、労働者は有給休暇を取得する権利を持っているため、退職(辞職)時に消化することができます。

【有給休暇取得の条件】

雇い入れの日から6ヶ月以上勤務

全労働日の8割以上出勤

有給休暇は、以下の流れに沿って申請・取得することが可能です。

有給休暇の申請を会社は原則断ることができませんので、堂々と申請して、すべての日数を消化して退職(辞職)しましょう。

場合によっては、退職時に消化しきれなかった有給休暇を会社が買い取ってくれることもあります。

その場合、残っている有給休暇の日数分の買取価格が支払われます。

ただし、有給休暇の買取は例外的なもので、法律上の規定もありません。

そのため、あくまでも有給休暇は、消化してから退職(辞職)することを前提に考えておきましょう。

3-3:すぐに転職しない場合は失業保険申請、社会保険・年金手続き

すぐに次の会社への入社が決まっている場合、退職(辞職)後にやるべきことは必要書類を転職先に提出するだけです。

しかし、

まだ転職先が決まっていないなどの場合は、失業保険を受給できる可能性がありますので、まずはその手続きを行いましょう。

【失業保険の手続きを行う】

失業保険は、

- 退職前に2年以上雇用保険に加入していた

- 積極的に求職活動をしている

- 転職先が決まっていない

などの条件に当てはまる場合、受給することができます。

失業保険の受給について詳しく知りたい場合は、以下の記事を参考にしてください。

【健康保険の変更手続きを行う】

次の会社に入るまでブランクがある場合は、健康保険を変更する手続きが必要になります。

その選択肢としては、図の通り、

- 家族の扶養に入る

- 退職した会社の健康保険を「任意継続」する

- 自治体の窓口に行って「国民健康保険」への加入に変更する

の3つがあります。

国民健康保険に入らなければ、再就職するまでの間に病気や怪我をした場合、病院でかかった医療費を「全額」自分で支払わなければなりません。

もし、「保険料を支払う余裕がない」という場合は、あなたに失業保険の受給資格があれば、国民健康保険の保険料の免除申請ができます。

失業保険の受給期間中は、健康保険の保険料を大幅に減らすことができるのです。

【年金の加入手続きを行う】

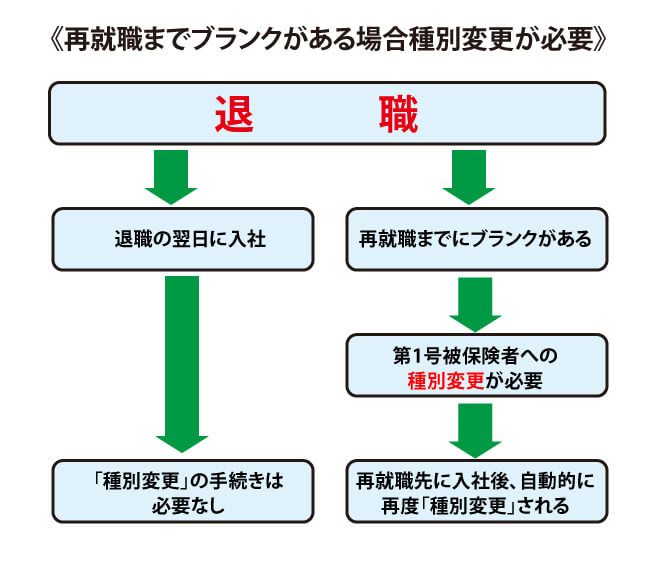

次の会社に入社するまでにブランクがある場合は、年金も変更の手続きを行う必要があります。

手続きとは、会社員の種別である「第2号被保険者」から、「第1号被保険者」に種別を変更する手続き(種別変更)を行うものです。

退職(辞職)する場合にやるべきことについて理解することができたでしょうか?

もし、あなたの会社が、

「給料や残業代をごまかし、適切な金額を支払っていない」

「退職金制度があり、自分が条件を満たしているのに、退職金を支払ってくれない」

などの場合は、会社に請求することで取り返せる可能性があります。

詳しくは以下の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

【給料の未払い】

【残業代の未払い】

【退職金の未払い】

まとめ:労働基準法における退職

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

【退職とは】

「労働者の意思に基づく労働契約の一方的解約」

【退職のルール】

- 期間の定めのない雇用契約の場合

→2週間前までに退職届を提出することで、どのような理由でも退職可能 - 期間の定めのある雇用契約(有期雇用)の場合

→原則、契約日まで退職できないが、やむを得ない事由がある場合や、契約上の出勤初日から1年が経過していれば、退職可能 - 就業規則で、2週間以上前に退職届の提出が規定

→無効であることが多い

【退職時にありがちな悩み】

- 会社が退職を拒否する

→拒否されても、退職届を提出すれば、2週間後には退職できる - 有給休暇の消化が拒否される

→有給休暇の取得は労働者の権利であるため、申請すれば消化できる - 退職するなら損害賠償請求すると言われる

→無効であることがほとんど - 会社の備品を壊してしまったことを理由に退職を足止めされる

→会社から高額な請求をされても無効であるケースがほとんど - 退職金がもらえない

→退職制度がある会社なら、請求することができる - 労働条件が異なるため即時退職したい

→雇用契約と業務実態が著しく異なるなら、即時退職可能 - 会社にある借金を理由に退職させて貰えない

→借金は退職後に支払う、などの方法ができる

正しい知識を覚えておけば、会社との間でのトラブルを避け、円滑かつ確実に退職できますので、周りの人などにもぜひ教えてあげてくださいね。

【参考記事一覧】

配達証明付き内容証明郵便を送る方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

残業代を内容証明で請求!自分で出す方法と適切なタイミングを徹底解説

退職を強要された場合の対処法について、詳しくは以下の記事で解説しています。

正解は「拒否する」!退職強要された場合のシーン別対処法を紹介

退職後に受給できる失業保険の受給条件や金額、手続きの方法について、詳しくは以下の記事で解説しています。

失業保険とは?貰える金額から手続きの方法、受給資格などを徹底解説

給料が未払いの場合の対処法については、以下の記事をご覧ください。

給料未払いなら退職すべき!その理由と退職後もできる2つの請求方法

残業代請求の方法について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【退職後でも可!】残業代請求の2つの方法と在職中から集めることができる証拠

退職金について、詳しくは以下の記事をご覧ください。