- 更新日:2024.07.23

- #有給休暇労働基準法

有給休暇を取得する権利や労働基準法上のルールと会社の違反への対処法

この記事を読んで理解できること

- 有給休暇には労働基準法でルールが規定されている

- 労働基準法上の有給休暇の日数と付与のルール

- 有給休暇は会社によって取得時期を変更・指定されることがある

- 2年の時効前ならくり越し、買取りが可能

- 有給休暇が労働基準法違反の場合の対処法

あなたは、有給休暇について、

「労働基準法ではどんなルールが規定されているんだろう?」

「有給休暇を希望通りに取れないため、詳しいルールが知りたい!」

「有給休暇の日数や申請時の理由・許可について、労働基準法ではどのように定められているんだろう?」

「有給休暇を取る時期を、会社から変えられたり日程を指定されることは、労働基準法上問題ないのかな?」

「有給休暇のくり越しや買取りは、労働基準法ではどのように定められているんだろう?」

などの悩み・疑問をお持ちではありませんか?

有給休暇について、会社に申請する時に「理由次第ではあげられない」「忙しいから無理」などと言われると、詳しいルールを知りたいと思いますよね。

労働基準法では、有給休暇について厳密にルールが定められているため、あなたは基本的に、理由なく、会社の許可なく、申請した時期に、有給休暇を取得することができます。

これは、正社員でも、契約社員やパート・アルバイトでも同じです。

ただし、このルールには例外があるため、あなたの希望通りに有給休暇を取得できないこともあります。

そこでこの記事では、まずは労働基準法上での有給休暇のルールと、付与される日数について紹介し、次に例外的に、会社から有給休暇の取得時期を変更・指定される場合について解説します。

さらに、あまり知られていない有給休暇の時効や、くり越し、買取りのルール、そして労働基準法違反の場合の対処法を紹介します。

この記事から正しい知識を得て、有給休暇をしっかり取得できるように行動していきましょう。

【全部読むのが面倒な方へ|当記事の要点】

■有給休暇が付与される条件

- 雇入れの日から6ヶ月が経過していること

- 全労働日の8割以上出社していること

■有給休暇は理由なく取得できる(年休自由利用の原則)

「休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」

■有給休暇に関する罰則

「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」

■有給休暇の取得時期が変更・指定されるルール

- 有給休暇の時季変更権

→有給休暇の取得が、事業の営業上障害になる場合のみみとめられる。 - 計画年休制度

→付与された日数から5日を除く日数分のみ認められる。

■有給休暇のくり越し、買取り

- くり越し

→前年度分のみ、今年度にくり越しできる - 買取り

→退職時などのみは認められる

目次

1章:有給休暇には労働基準法でルールが規定されている

有給休暇について、会社から言われたとおりに申請・取得していることもあるかもしれませんが、実は、労働基準法で厳密なルールが定められています。

そのため、会社が勝手にルールを作っていても、それが労働基準法のルールと異なっていれば、違法であり罰則の対象になります。

そこでまずは、有給休暇の基本的なルールと罰則について解説します。

1-1:有給休暇の取得は労働者の権利

そもそも有給休暇は、労働基準法で、会社が従業員に必ず与えなければならない休暇とされています(労働基準法第39条)。

そのため、付与されている日数がルール通りに取得できていなければ、違法なのです。

※付与される有給休暇の日数について、詳しくは2章で紹介します。

ただし、有給休暇が取得できるのは、

- 入社日から6ヶ月が経過していること

- 全労働日の8割以上出社していること

という条件がありますので、

「入社してから半年も経過していない」

「病気や家庭の事情等で、定められた労働日のうち2割以上を欠席した」

などの場合は、上記の通りの有給休暇が取得できませんので注意してください。

1-2:申請・取得に理由は必要ない

会社から、有給休暇を取得する時に理由を聞かれ、理由によっては断られるということもあるようですが、実は有給休暇の申請、取得に理由は必要ありません。

それは、過去の判例で「年休自由利用の原則」という考え方が認められたからです。

「休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」

(「林野庁白石営林署事件」昭和48年3月2日最高裁)

したがって、1-1で紹介した、

- 入社日から6ヶ月が経過していること

- 全労働日の8割以上出社していること

の条件を満たしているすべての人は、理由に関係なく有給休暇を取得することができますし、たとえ申請時に言った理由と別の使途で有給休暇を利用したとしても、何も問題ないのです。

※有給休暇の理由について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【有給休暇に理由はいらない】その根拠と断られた場合の対処法を解説

1-3:会社がルールに違反すると罰則がある

労働基準法第39条では、有給休暇について多岐にわたってルールが定められているため、それらに違反すると、

「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」

の罰則が与えられる可能性があります。

罰則が与えられるのは、

- 会社そのもの

- 経営者

の両方です。

※労働基準法違反の罰則などについて、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【これも違反!?】労働基準法違反になる10ケースと与えられる罰則

2章:労働基準法上の有給休暇の日数と付与のルール

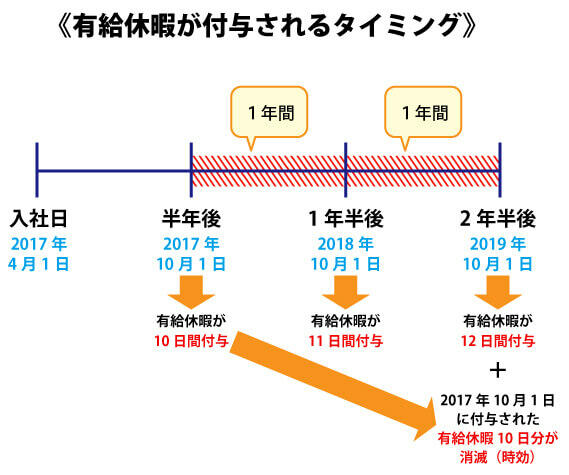

有給休暇は新しい会社に入社して半年後から、1年ごとに付与されます。

会社を転職し、新しい会社に入ると日数もリセットされます。

この付与される日数は、

- フルタイム勤務の場合

- 短時間勤務の場合

で異なります。

これから、有給休暇の日数について、

- フルタイム勤務の場合の日数

- 短時間勤務の場合の日数

- 半日単位や時間単位の付与について

順番に解説します。

2-1:フルタイム勤務の場合の日数

フルタイム勤務の場合、有給休暇は毎年以下の日数が付与されると労働基準法で定められています(労働基準法第39条)。

【フルタイムで働いている場合の有給休暇の日数】

ここでのフルタイムとは、

- 週所定労働日数が5日以上

- 週所定労働時間が30時間以上

のどちらか一方でも満たす労働者のことです。

週所定労働日数とは、会社から「あなたは毎週○日働いてくださいね」と決められている日数のことです。

週所定労働時間とは、会社から「あなたは毎週○時間働いてくださいね」と決められている時間のことです。

正社員かどうかは関係ありません。

たとえ契約社員やパート・アルバイトでも、会社から「週5日以上」もしくは「週30時間以上」労働するように定められている人には、上記の日数の有給休暇が付与されます。

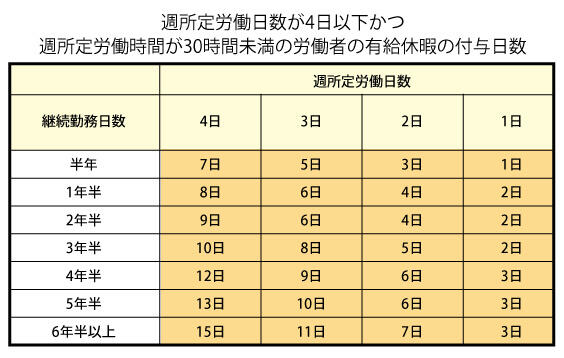

2-2:短時間勤務の場合の日数

フルタイム勤務の場合、有給休暇は毎年以下の日数が付与されます。

【短時間勤務の場合の有給休暇の日数】

短時間勤務とは、具体的には以下の2つの条件を満たす人のことです。

【有給休暇の付与日数が異なる場合の条件】

- 週所定労働日数が4日以下

- 週所定労働時間が30時間未満

【有給休暇の付与日数が異なる場合の条件】

- 週所定労働日数が4日以下

- 週所定労働時間が30時間未満

どちらか一方ではなく「週所定労働日数が4日以下で、かつ週所定労働時間が30時間未満」という人が、短時間労働の場合の有給休暇の付与日数になります。

2-3:半日単位、時間単位での取得も可能

有給休暇は、原則的には1日単位で申請・取得するものです。しかし、条件を満たせば、

- 半日単位

- 時間単位

での有給休暇の取得も可能です。

①有給休暇の半日単位での取得

あなたが希望し、会社との間で合意したのであれば、有給休暇を半日単位で取得することも可能です。

ただし、これは労働基準法で定められたルールではないため、会社から拒否されれば、半日単位での取得はできません。

②時間単位での取得

平成22年の労働基準法の改正で、有給休暇の時間単位での取得も可能になりました。

ただし、時間単位での取得ができるのは、以下の条件を満たす場合です。

【有給休暇の時間単位での取得の条件】

- 有給休暇の時間単位での付与日数が、年間2日を超えないこと

- 会社と従業員との間で、時間単位での取得について合意し、それが労使協定や就業規則に記載されていること

上記の条件を満たす場合は、有給休暇を時間単位で取得する事も可能なのです。

したがって、

「2時間分の有給休暇を使って、定時より2時間早く帰宅する」

なども可能になります。

3章:有給休暇は会社によって取得時期を変更・指定されることがある

有給休暇を申請すれば、原則的に、あなたが希望した日程で取得できます。

ただし、会社には例外的に、

- 有給休暇の日程を変更することができる(時季変更権)

- 有給休暇の日程を、あらかじめ指定できる(計画的付与)

ということができるケースがあります。

これらの例外的なルールについて、これから解説します。

3-1:有給休暇の時季変更権

有給休暇を取得する時には、あなたは自分で取得する「時季(日程)」を指定する必要があります。

ただし、会社にとって都合が悪い場合は、例外的に他の時季(日程)に変更することができます(労働基準法第39条5項但し書き)。

都合が悪い場合とは、あなたに有給休暇を取らせると「事業の正常な運営を妨げる」場合です。

過去の判例から、以下の2つの要件を満たす場合、時季変更が認められるとされています。

【有給休暇の時季変更が認められる2つの要件】

①有給休暇を取ることで営業に支障が出ること

たとえば、引越会社の従業員の場合、引越が多い3月に有給休暇を申請されると、業務上支障が出てしまいます。

➁会社側が有給休暇を取れるように配慮をしていること(シフト調整など)

会社は従業員に対して、有給休暇を取得できるように代わりの人員を補充したり、シフトを調整して部分的にでも有給休暇を認めるなど、できるだけ従業員が希望通りに有給休暇が取得できるように配慮する必要があります。

(時事通信社事件・最三小判平4年6月23日)

有給休暇を取得されることで営業に支障が出る場合で、従業員が有給休暇を取得できるように可能な範囲で配慮している場合は、会社からの時季変更が認められるのです。

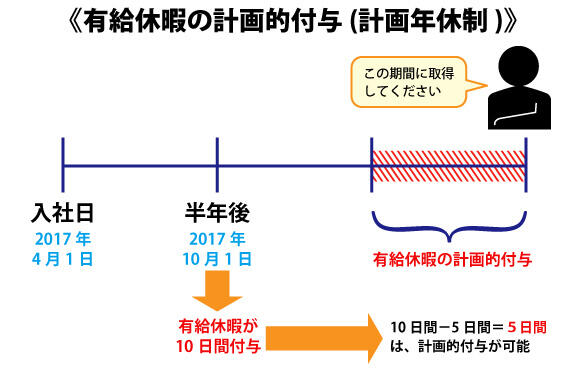

3-2:計画年休制度

会社が事前に有給休暇を指定することもできます。

これを「有給休暇の計画的付与(計画年休)」と言います。

労働基準法上の付与される有給休暇のうち、年間5日を除く日数に限り、会社が時期を指定して計画的に付与することができます。

たとえば、あなたが取得できる有給休暇が15日間の場合は、計画的付与ができるのは10日間のみです。

あなたの有給休暇が5日間しかなければ、計画的付与できる日数は1日もありません。

計画的付与は、

- 職場全体が休業して従業員に取得させる(夏休みなど)

- 班やグループ別に交代制で取得させる

- 個人ごとに指定して取得させる(誕生日の前後など)

などの方法が活用されています。

会社で計画的付与のルールがある場合、あなたはそのルールに従って、指定された時期に有給休暇を取得する必要があります。

4章:2年の時効前ならくり越し、買取りが可能

有給休暇には2年の時効があります。

付与されてから2年が過ぎると消滅してしまうため、

- 消化できなかった前年度分の今年度へのくり越し

- 退職前などの消化できなかった有給休暇の買取り

も認められています。

これから、くり越しや買取りのルールについて、時効と合わせて解説します。

4-1:時効の2年以内ならくり越し可能

有給休暇は、その年のうちに使い切れなくても、2年前の分までは申請して取得することができます。

逆に、2年より以前の有給休暇は、どれだけ日数が余っていても、後から取得することはできません。

有給休暇の取得には、2年の時効があるからです。(労働基準法第115条)

たとえば、

2017年の10月1日に付与された有給休暇は、2019年の9月31日まで取得することができますが、10月1日には消滅してしまいます。

そのため、申請できる権利が消滅する前に、しっかり使い切ることが大事です。

4-2:有給休暇の買取りが認められるケース

原則的に「有給休暇の買取り」は違法です。

なぜなら、買取りを認めることは、労働基準法上付与される有給休暇を、取得させないことを前提にしているからです。

ただし、例外的に以下の2つのケースで、買取りも違法ではなくなるとされています。

【有給休暇の買取りが認められる2つのケース】

①「会社が法定日数を上回る日数を設けた有休」の買取り

2章でお伝えした通り、有給休暇は勤続年数ごとに決まった日数が与えられます。これを「法定日数」と言います。しかし、会社によっては、法定日数を超えた有給休暇を与えることもあります。

この場合は、法定日数でしっかりと休むことができるので、プラスされた部分の買取りをしてもらっても違法ではないのです。

➁有給休暇が消滅してしまう場合の有給休暇の買取り

退職時は、有給休暇を消化しなければ消滅してしまうため、消化できなければ従業員が損してしまいます。そのため、買取りしてもらっても違法ではありません。

ただし、買取りに関して労働基準法上のルールはないため、結局は会社が買取りをしないと判断した場合は,買取りをしてもらうことができません。権利として、有給買取りを請求することはできないのです。

5章:有給休暇が労働基準法違反の場合の対処法

有給休暇が、

- 申請すると拒否される

- 申請後勝手に取得しようとすると、ペナルティを科せられる

- 付与された日数が取得できない

- 特に理由があるわけではないのに、日程を変更される

などの場合、それは違法です。

上記の場合は、

- 会社の担当部署等に相談する

- 労働基準監督署に相談する

という手段で解決のための行動をはじめることをおすすめします。

順番に解説します。

5-1:会社の担当部署等に相談する

あなたの会社で、付与された有給休暇が取得できなかったり、特に理由もなく日程を変更させられる場合、会社の経営者や人事部等の担当者が、労働基準法に関する十分な知識を持っていない可能性があります。

そのため、有給休暇の労働基準法上の正しいルールを、経営者や担当者に相談することで、改善する可能性もあります。

5-2:労働基準監督署に相談する

有給休暇に関して違法行為がある場合、労働基準監督署に相談することで改善される可能性があります。

【労働基準監督署とは】

労働基準監督署とは、労働基準法にのっとって全国の会社を監督・指導する行政機関です。労働者の方は誰でも無料で相談することができます。

労働基準監督署に相談すると、

- 会社に立入調査する

- 会社に是正勧告(改善命令)が出される

- 再三の是正勧告に従わない場合、経営者が逮捕される

- 違法行為をした会社として、厚生労働省のHPで公表される

などの対応が取られることがあります。

そのため、労働基準監督署に相談することで、労働基準法上正しい有給休暇が付与され、現状が改善される可能性があるのです。

※有給休暇を申請すると拒否される場合、それは違法行為です。拒否された場合の対処法について、詳しくは以下の記事をご覧ください

まとめ

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

【有給休暇が付与される条件】

- 雇入れの日から6ヶ月が経過していること

- 全労働日の8割以上出社していること

【有給休暇は理由なく取得できる(年休自由利用の原則)】

「休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」

【有給休暇に関する罰則】

「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」

【有給休暇の取得時期が変更・指定されるルール】

- 有給休暇の時季変更権

→有給休暇の取得が、事業の営業上障害になる場合のみみとめられる。 - 計画年休制度

→付与された日数から5日を除く日数分のみ認められる。

【有給休暇のくり越し、買取り】

- くり越し

→前年度分のみ、今年度にくり越しできる - 買取り

→退職時などのみは認められる

正しいルールをしっかり覚えて、周りの人にも教えてあげてくださいね。