- 更新日:2024.07.16

- #雇い止めとは

雇い止めとは?5分でわかる正しい知識と会社に戻れる2パターン解説

この記事を読んで理解できること

- 雇い止めの定義と判断基準

- 雇い止めが無効になるポイント

- 雇い止めの無効・撤回を求める対処法

- 「無期転換申し込み」とは

あなたは、

- 会社に契約更新を拒否されたけど雇い止め?

- 雇い止めが有効になる判断基準が知りたい

- 雇い止めを無効として会社に戻りたい

などとお考えではないですか?

結論から言うと、雇い止めは「契約期間の満了にともなって、会社が契約の更新をせずに終了させること」で、原則的には違法ではありません。

ただしこれまでの裁判例から、労働者保護のため雇い止めを無効とする一定のルール(雇い止め法理)が確立しているため、違法とみなされた場合は契約が継続される可能性があります。

さらに訴訟に発展し、会社側の雇い止めが違法とされた場合は、会社に高額な損害賠償金の支払いが命じられた事例も多いです。

そこでこの記事では、1章で雇い止めの定義と判断基準・無効になるポイントを、2章では雇い止めの4つのタイプについて解説していきます。

さらに、3章では雇い止めの無効・撤回を求める対処法を、4章では「無期転換申し込み」について解説していきます。

この記事をしっかり読んで、契約が更新されなくても泣き寝入りをせず、雇用の継続を目指して会社に対抗していきましょう。

1章:雇い止めの定義と判断基準

先にあげたように雇い止めは、原則的に違法ではありませんが、労働者保護の観点から「雇い止め法理」によって一定の制限が定められています。

そこでこの章では、雇い止めの定義と、その判断基準・無効になるポイントについて解説していきます。

1-1:雇い止めの定義

雇い止めとは、有期契約の労働者に対して使用者が更新を拒否し、契約期間の満了によって雇用契約を終了することです。

しかし、長年にわたって契約を更新し雇用が継続していたにもかかわらず、突然期間満了によって契約を終了された場合、労働者は働き口を失い経済的に大きなダメージを受けることになります。

そのため雇い止めには、労働者を保護するために設けられた、一定の場合にこれを無効とするルール「雇い止め法理」(労働契約法19条)があります。

これによって、雇い止めが無効と認められた場合は、労働者は契約を継続し会社に戻れることになります。

ただし、一時的な仕事や季節限定の仕事については、契約が更新されない場合でも、「雇い止め」には該当しません。

例えば、

- 毎年の催事・イベントのアシスタント

- お歳暮の時期だけの配送業務

- 冬季限定の山小屋でのアルバイト

など、毎年働いていたとしても、雇い止めの対象にはなりません。

1-2:雇い止めの判断基準

雇い止めの判断基準としては次の4つがあげられます。

- 契約締結時の明示事項等

- 雇止めの予告

- 雇止めの理由の明示

- 契約期間についての配慮

それぞれ解説していきます。

1-2-1:契約締結時の明示事項等

使用者は労働者を雇う際には、更新についてきちんと説明する必要があります。

そのため、契約締結時に更新の有無についての具体的な内容や判断基準を、雇用契約書に記載しなければなりません。

更新の有無の具体的な内容としては、次のようになります。

- 自動的に更新する

- 更新する場合があり得る

- 契約の更新はしない 等

また、判断の基準の具体的な内容としては、次のようになります。

- 契約期間満了時の業務量により判断する

- 労働者の勤務成績、態度により判断する

- 労働者の能力により判断する

- 会社の経営状況により判断する

- 従事している業務の進捗状況により判断する 等

1-2-2:雇い止めの予告

使用者は、有期契約が3回以上更新されている労働者、または1年を超えて継続して雇用している労働者の契約を更新しない場合は、雇い止めの予告をする必要があります。

雇い止めの予告は、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までにしなければなりません。

1-2-3:雇い止めの理由の明示

使用者は、雇い止めの理由を労働者に明示しなければなりません。

そのため、雇い止めの予告をした後に、労働者が雇い止めの理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する必要があります。

また雇い止めの後に、労働者から請求された場合も同様です。

雇い止めの理由は、契約期間の満了とは別の理由とする必要があります。

雇い止めの理由としては、例えば次のようになります。

- 前回の契約更新時に、 本契約を更新しないことが合意されていたため

- 契約締結当初から、 更新回数の上限を設けており、 本契約は当該上限に係るものであるため

- 担当していた業務が終了・中止したため

- 事業縮小のため

- 業務を遂行する能力が十分ではないと認められるため

- 職務命令に対する違反行為を行ったこと、 無断欠勤をしたこと等勤務不良のため 等

1-2-4:契約期間についての配慮

厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では、使用者は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて配慮し、契約期間をできる限り長くしなければならないとしています。

使用者は、1年を超えて継続勤務している労働者については、契約期間等に配慮する義務があります。

有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

(契約期間についての配慮)

第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

※厚生労働省:有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準

2章:雇い止めが無効になるポイント

1章で解説した雇い止めの判断基準を満たさない場合は、雇い止めが無効になる可能性があります。

また、雇い止めが無効に当たるかは、様々な事情から総合的に判断されるため、無効になるポイントとして次の4つがあげられます。

- 業務の内容が正社員に近い

- 更新の手続き

- 更新を期待させる言動

- 会社における過去の状況

以上のような事情があるほど、雇い止めにあたると認められやすくなります。

2-1:業務の内容が正社員に近い

有期契約の労働者であっても、

- 業務の内容が臨時的なものではない

- 業務の内容が正社員と同一ないし類似

このような場合は、正社員と同様に「働き続けられるはず」という期待が生まれます。

そのため、このような労働者の期待は保護すべきという考えから、雇い止めは無効と判断されやすくなります。

2-2:更新の手続き

更新の手続きでは、次のようなポイントがあげられます。

- 更新の回数が多い

- 契約期間の管理状況(更新手続きが形式的、契約書を作成しないなど管理がずさん)

- 雇用の通算期間が長い

契約期間が長いほど、「今まで通り働き続けられるはず」という期待が高くなり、その期待の保護の必要性が高まります。

また、更新手続が存在しなかったり、ずさんであればあるほど、労働者は正社員との区別を意識しなくなり、正社員と同様に「会社で働き続けられるはず」と考えるようになります。

そのためこのような場合は、労働者の期待を保護するため、雇い止めは無効と判断されやすくなります。

2-3:更新を期待させる言動

更新を期待させる言動も、雇い止めが無効になるポイントとしてあげられます。

- 会社から契約の更新を期待させるような言動があった

- 雇用の継続を前提とする制度が存在する(休職、配置転換など)

使用者から、「契約更新の予定だよ」というようなことを言われた場合、労働者は契約の更新を期待しても仕方がないと言えます。

また、休職や配置転換の制度は、継続して長く働く人を念頭においているため、このような制度がある場合、労働者は更新を期待してしまいます。

このような事情があれば、雇い止めは無効と判断されやすくなります。

2-4:会社における過去の状況

会社における過去の状況も、雇い止めが無効になるポイントとしてあげられます。

- 同じような条件で働く人に関して過去に雇い止めの事例がなかった

- 他の有期労働契約者は長年更新が繰り返されている

会社において、雇い止めの事例が過去にないような場合は、労働者は契約の更新を期待してしまうでしょう。

そのためこのような事情があれば、雇い止めは無効と判断されやすくなります。

ここで、雇い止めが無効とされた例をいくつか見てみましょう。

- 契約期間:1年間

- 更新回数:7回

- 仕事の内容:ビルの警備業務

- 更新手続き:形式的に行われていた

- 他の労働者:従業員のほとんどが期間雇用者であった

- 契約期間:1年

- 更新回数:0回

- 仕事の内容:臨時の運転手

- 更新手続き:期間満了の時にいつも契約書を交わしていたわけではなかった(更新手続きがずさん)

- 他の労働者:自己都合退職者以外は全員更新

このように、更新手続きが形骸化している場合は、雇い止めが無効とされやすいといえます。

3章:雇い止めの無効・撤回を求める対処法

ここまで解説したように、雇い止めには一定の制限が設けられているため、雇い止めをされた場合は、その無効・撤回を求めることが大事です。

雇い止めが無効とされた場合は、

- 会社に戻る

- 賃金を請求する

ことができます。

しかしそのためには、入念な準備をしておく必要があります。

事前に証拠を集めたり、自分が何を請求したいのか決め、弁護士に相談しましょう。

3-1:証拠を集める

雇い止めの無効・撤回を主張するためには、雇い止めが正当な理由に基づくものではないことを証明する証拠を、集めることが重要です。

具体的には、以下のような証拠を集めておきましょう。

- 雇用契約書

- 雇い止めの理由についての証明書

- 勤続年数や更新回数がわかる書類

- 録音データ

雇用契約書

まずは会社とどのような契約をしていたのか確認する必要があります。

はじめに交わした雇用契約書を準備しましょう。

雇い止めの理由についての証明書

これは、労働者から請求があった場合は、会社は必ず出さなければならないものです。

もらっていない場合は、会社に請求しましょう。

勤続年数や更新回数がわかる書類

雇い止めを争う場合には、何回更新したかが重要になるため、勤続年数や更新回数がわかる書類を用意しましょう。

録音データ

会社から契約更新を期待させる発言を録音しておくとよいでしょう。

3-2:雇い止めの理由や経緯を確認する

雇い止めの無効・撤回を主張するためには、雇い止めの理由や経緯を確認する必要があります。

ここまで解説してきた、雇い止めの4つの判断基準

- 契約締結時の明示事項等

- 雇止めの予告

- 雇止めの理由の明示

- 契約期間についての配慮

さらに、無効になる4つのポイント

- 業務の内容が正社員に近い

- 更新の手続き

- 更新を期待させる言動

- 会社における過去の状況

それぞれが、雇い止めに至る中で明示されているか、あるいは無効になるポイントにあてはまるか、再度確認することが重要です。

3-3:弁護士に雇い止めの無効・撤回を依頼する

雇い止めを争う場合、弁護士に雇い止めの無効・撤回を依頼することをおすすめします。

なぜなら、雇い止めは法的に難しい問題を含んでおり、雇い止めの無効はなかなか認められにくいのが現状だからです。

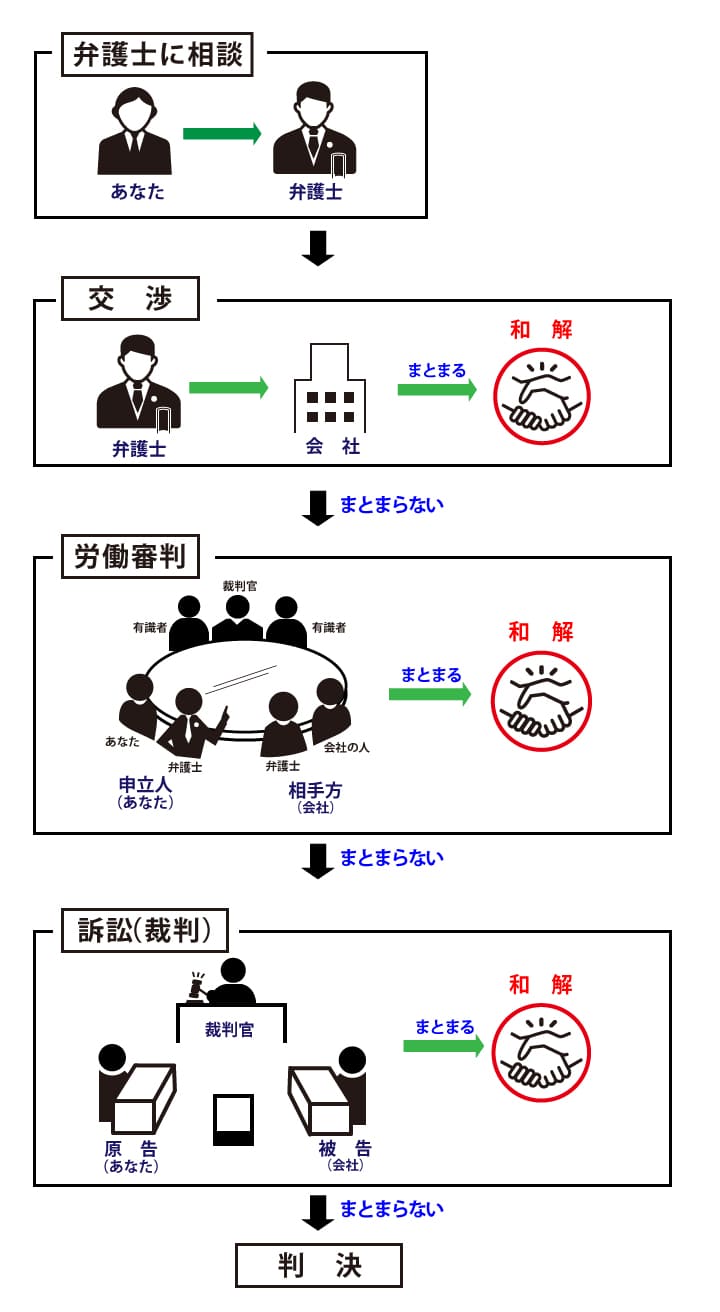

弁護士に依頼した場合は、次のような流れになります。

3-3-1:弁護士が会社と「交渉」する

交渉とは、弁護士が会社との間に入って、電話・書面・対面で直接会社と交渉してトラブルの解決を図るものです。

交渉の場合、弁護士は、あなたからヒアリングした内容をもとに交渉を進めるため、あなたは会社に出向いたり電話やメールをする必要はありません。

交渉は、弁護士と会社との間の話し合いによるトラブル解決がゴールであり、合意に至らなかった場合は、労働審判や訴訟(裁判)に進むことになります。

3-3-2:「労働審判」を申し立てる

交渉で決着が付かなかった場合は、労働審判の申し立てを行います。

労働審判とは、裁判所であなた・会社・裁判官などの専門家で問題の内容を確認し、解決の方法を探す訴訟(裁判)よりも簡単な方法です。

労働審判では、最低1回は裁判所に出向く必要がありますが、会社側の人と入れ替わりで部屋に入って話し合う形式のため、最初と最後を除いて直接顔を合わせることはありません。

第1回労働審判で解決されれば、申立てから1〜2か月程度、第2回、第3回まで延びれば1か月〜2か月程度期間も延びることになります。

労働審判の回数は、最大3回までと決められているため、裁判のように何回も裁判所に行ったり、長期化することがないのが特徴です。

あなたも初回の労働審判のみは参加する必要がありますが、それ以降は参加しなくて良い場合もあります。

多くの場合、「交渉」か「労働審判」で決着が付きますが、労働審判において決定されたことに不服がある場合は、訴訟(裁判)へ移行します。

3-3-3:「訴訟」を提起する(裁判)

訴訟(裁判)は労働審判と違い、何回までという制限がなく、長期に渡り争い続ける可能性があります。

ただし、あなたはほとんど出廷する必要がありません。

行く必要があるのは、本人尋問のときだけです

訴訟(裁判)では、裁判所で「原告(あなたもしくは、あなたが依頼した弁護士)」と「被告(会社)」が主張し合い、裁判官が判決を下します。

最高裁まで行くことはほとんどないため、多くは地方裁判所までの1〜2年程度で終わるようです。

裁判になると数年単位で争うこともありますが、先ほどお伝えした通り、裁判まで行くことは少なく、交渉・労働審判で解決します。

弁護士に依頼すると、あなたの「会社と戦う」という精神的負担を、弁護士が肩代わりしてくれるだけでなく、時間・手間を節約することもできるのです。

ただし、弁護士に依頼する場合は、「弁護士なら誰でもいいだろう」とは考えないでください。

実は、法律の知識は広い範囲に及ぶため、自分の得意分野以外の事案については、あまり知識がない弁護士が多いです。

そのため、労働問題に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

コラム:請求できるのは「会社に戻ること」と「賃金」

雇い止めが無効な場合には、

- 会社に戻る

- 賃金の支払いを求める

ことができます。

【会社に戻る】

雇い止めが無効な場合には、会社に戻ることができます。

その場合には、「前回の労働条件を同一の労働条件」つまり有期労働契約で会社に戻ることになります。

【賃金請求】

裁判では、「雇い止めが無効=会社の社員である」ということを争うことができます。

そして、これが認められた場合、会社は本来支払うべき賃金を払う必要があります。

これを「バックペイ」と呼びます。

バックペイは、

自分の月給×雇い止めされていた期間

の給与をもらうことができます。

ただし、失業期間中にアルバイトをしている場合には、もらえるお金が少なくなることもあるので注意が必要です。

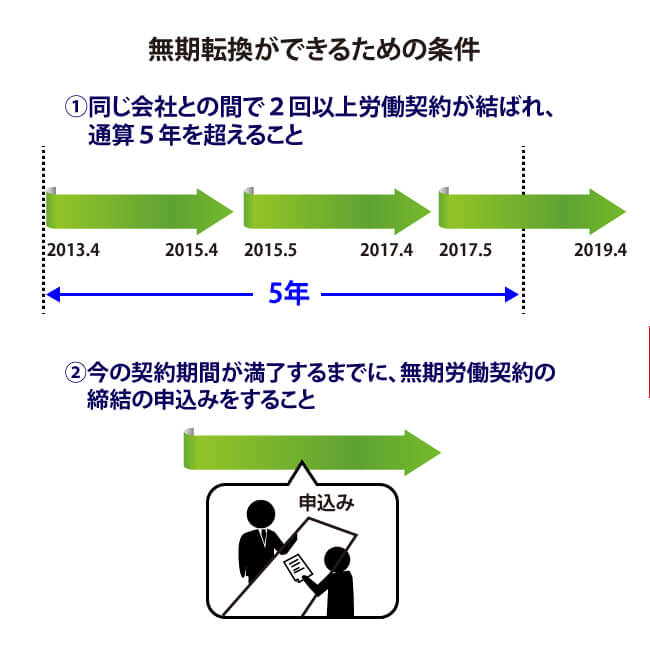

4章:「無期転換申し込み」とは

有期雇用から無期雇用へと変えてほしいときには、「無期転換申し込み」と言う制度を使いましょう。

4-1:無期転換ルール

あなたが同じ会社で5年以上更新を繰り返している場合、有期契約から無期契約にすることができます。

それが、「無期転換申し込み」です。

無期転換申し込みをすると、自動的に労働契約が期間の定めのない労働契約になります。

ただし、契約内容はあくまで「今までの有期労働契約と同じ内容」であり、正社員と同じ労働条件になるわけではありません。

4-2:無期転換の条件

有期労働契約を、無期雇用契約へと変更する「無期転換ルール」。

これを使うためには、以下の条件を満たす必要があります。

①同じ会社との間で2回以上有期労働契約が結ばれ、通算5年を超えること

*5年のルールは、2013年4月1日以降に締結・更新された有期労働契約からです。

②今の契約の期間が満了するまでに無期労働契約の締結の申し込みをすること

4-3:無期転換の申し込み方法

無期転換を申し込む際には、書面で申し込みをしましょう。

具体的な書式は、以下の通りです。

まとめ:雇い止めの定義と判断基準

最後に簡単におさらいしましょう。

雇い止めとは、「有期契約の労働者に対して使用者が更新を拒否し、契約期間の満了によって雇用契約を終了すること」です。

- 契約締結時の明示事項等

- 雇止めの予告

- 雇止めの理由の明示

- 契約期間についての配慮

- 業務の内容が正社員に近い

- 更新の手続き

- 更新を期待させる言動

- 会社における過去の状況

雇い止めが無効の場合は、会社に戻ったり、賃金を請求することができる

通算5年以上有期労働契約で働いている場合には、無期転換申し込みと言う制度がある

雇い止めの無効が認められるのは難しいですが、方法がないわけではありません。

雇い止めをされたら、すぐに弁護士に相談しましょう。