交通事故での後遺障害認定の仕組みと認定までの流れを徹底解説!

この記事を読んで理解できること

- そもそも「後遺障害」とは?

- 後遺障害認定が重要な理由とは?

- 後遺障害の「等級」とは?

- 後遺障害が認定されるまでの流れ

- 確実に後遺障害認定をうけるためのポイント

- 後遺障害認定の申請は弁護士に依頼することがおすすめ!

あなたは、このような疑問や不安を抱えていないでしょうか?

「交通事故の後遺障害認定ってなに?」

「後遺障害認定を受けるにはどうしたらいいの?」

「後遺障害の等級って何?」

交通事故の被害にあった際に、怪我があった場合には、後遺障害というものに該当する可能性があります。

後遺障害に認定されると、治療費や通院費とは別で、後遺障害に対して賠償金が支払われます。

そのため、後遺障害に認定されると、あなたに支払われる賠償金が高額になる可能性もあるのです。

事故後の治療を続けているけど、一向に良くならず、痛みや痺れが残っている場合は、後遺障害に認定され、より高額な賠償金を支払ってもらえる可能性があります。

そこで、この記事では、交通事故の被害にあったときの後遺障害認定について、詳しく解説していきます。

まずは、そもそも後遺障害とはなんなのか?後遺障害認定とはなんなのか?ということについて。

さらに、後遺障害認定を確実に受けるためのポイントや、後遺障害等級についても紹介しています。

交通事故の被害にあい、痛みや痺れが残っている方や、これから示談金の交渉が待っているという方は、ぜひ参考にしてください。

目次

1章:そもそも「後遺障害」とは?

後遺障害認定について解説する前に、そもそも後遺障害とはなんなのか?ということを理解しておきましょう。

後遺障害とは、次のような状態をさします。

【後遺障害とは】

交通事故が原因の怪我や症状だと医学的に証明され、労働能力低下が認められて、その程度が自賠責保険の「等級」に該当するもの

後遺障害は、部位や程度によって等級が決められています。

あなたが、後遺障害についての基本的な知識をすでに持っていて、後遺障害認定の等級について、知りたい場合は、3章から読み進めてください。

後遺障害の等級について詳しく解説しています。

1-1:後遺症と後遺障害は違う!

後遺障害と同じような言葉として、「後遺症」という言葉があります。

どちらの言葉も、交通事故が原因のケガで、痛みや痺れが治らないという意味では同じですが、実は、「後遺障害」と「後遺症」には大きな違いが1つだけあります。

後遺障害と後遺症の違いは、「怪我が完治しなかった事実を、自賠責損害調査事務所に認めてもらっているかどうか」です。

後遺障害:自賠責損害事調査務所に認めてもらっている。

後遺症:自賠責損害調査事務所に認めてもらっていない

前述したように、後遺障害は「交通事故が原因の怪我や症状だと医学的に証明され、労働能力低下が認められて、その程度が自賠責保険の等級に該当するもの」をさします。

対して、「交通事故が原因のケガで残った痺れやケガを、自賠責損害調査事務所に認めてもらっていない、認められなかったもの」を後遺症といいます。

そのため、後遺症が残ってしまった場合には、それを自賠責損害調査事務所に認められて、初めて後遺障害になるということを覚えておきましょう。

ただし、全ての後遺症が後遺障害として認められるわけではないので、注意しましょう。

2章:後遺障害認定が重要な理由とは?

この章では、後遺障害認定が重要な理由について詳しく解説します。

結論からいうと、「後遺障害認定が重要なのは、加害者側の保険会社からあなたに支払われる示談金額に、後遺障害認定が大きく影響するから」です。

後遺障害が認定されると次の2つの場合に、示談金が大きく変動します。

- 加害者側の保険会社が適切な示談金を支払ってくれる

- 後遺障害認定の等級によっては高額な示談金を請求できる

それぞれについて詳しく解説します。

2-1:加害者側の保険会社が適切な示談金を支払ってくれる

交通事故の被害にあった場合、被害に応じて加害者の保険会社に示談金を請求することができます。

示談金は、以下のように内訳され、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益が示談金に加算されます。

示談金の中には、加害者側の保険会社が支払ってくれるものもありますが、逸失利益と後遺障害慰謝料の2つの項目については、後遺障害認定により支払われるものです。

したがって、後遺障害が残っているのなら、まずは後遺障害等級を申請し認定してもらう必要があるのです。

交通事故の示談金については、以下の記事で詳しく解説しています。

少しでも高額な示談金を請求したい方は、ぜひこちらの記事を参考にしてください。

2-2:後遺障害認定の等級によっては高額な示談金を請求できる

次の章で詳しく解説しますが、後遺障害には後遺症の部位や症状によって「等級」が決められています。

後遺障害が認定されると、その等級に応じて示談金の金額が決められるため、等級次第では高額な示談金を請求することができるのです。

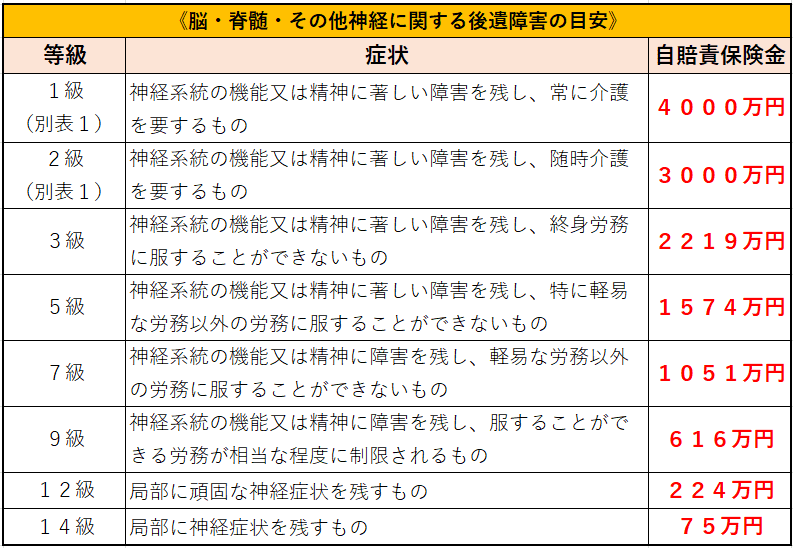

たとえば、自賠責保険では、もっとも重い1級(別表1)に認定された場合は最大で4000万円。

最も軽い14級の場合、75万円の保険金額が支払われます。

つまり、後遺症の症状が重く、高い等級が認められるほど、高い示談金をもらうことができるということです。

そのため、あなたが、本来認定されるはずの等級よりも低い等級しか認められなかった場合、大幅に低い示談金しかもらえないのです。

たとえば、あなたが本来認められるはずの等級が「10級」なら、自賠責基準でも「461万円」の保険金をもらうことができます。しかし、後遺障害等級が「11級」しか認められなかった場合、もらえる保険金は「331万円」まで減ってしまいます。

つまり、妥当な後遺障害等級をもらえないことで、130万円も保険金が減ってしまうのです。

3章:後遺障害の「等級」とは?

ここからは後遺障害の等級について解説します。

後遺障害には、障害が発生している部位や症状に応じて、「等級」が決められています。

これを「後遺障害等級」といいます。

3-1:そもそも等級とは

後遺障害等級は、後遺症の症状によって1級~14級までの14段階に分けられていて、症状が重篤であるほど、数字が小さく(等級が高く)なります。

どのような症状が重篤とされ、後遺障害等級が認定されるかについては、部位ごとに異なる基準が決められています。

症状が重篤で高い等級が認定された場合には、加害者側の保険会社から支払われる賠償金も高額になるのです。>

すべての部位や等級を紹介すると、膨大な量になってしまうので、この記事では「脳・脊髄・その他神経」「外貌醜状(ガイボウシュウジョウ)」の2つの部位での等級を紹介します。

3-2:脳・脊髄・その他神経に関する後遺障害の目安

脳・脊髄・その他神経に関する後遺障害における、後遺障害等級と自賠責保険金は以下の通りです。

脳の障害は重いケースもあり、1級、2級のように常に介護が必要な場合は慰謝料以外にも高額な示談が支払われます。

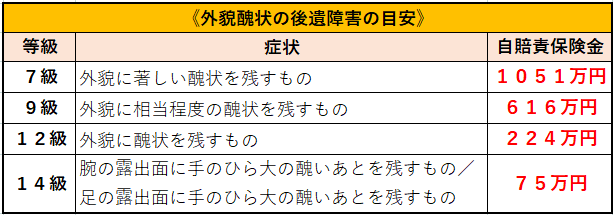

3-3:外貌醜状(見た目)

交通事故によって、あなたの外見に大きな影響が出てしまった場合の後遺障害等級は、以下の通りです。

たとえば目に見える大きな傷跡やただれなどのことです。

4章:後遺障害が認定されるまでの流れ

ここからは後遺障害が認定されるまでの流れを解説していきます。

まずは、後遺障害認定の仕組みについて解説します。

後遺障害を認定してもらうには、自賠責損害調査事務所に必要書類を提出し、審査を受けます。

審査が通れば、後遺障害が認定されるという流れです。

障害認定に必要な書類は以下の5つです。

【障害認定に必要な書類】

- 自賠責保険金支払い請求書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書

- 印鑑登録証明書

この他に、MRIやレントゲン画像、被害に遭った車の写真などの提出を求められる時もあります。

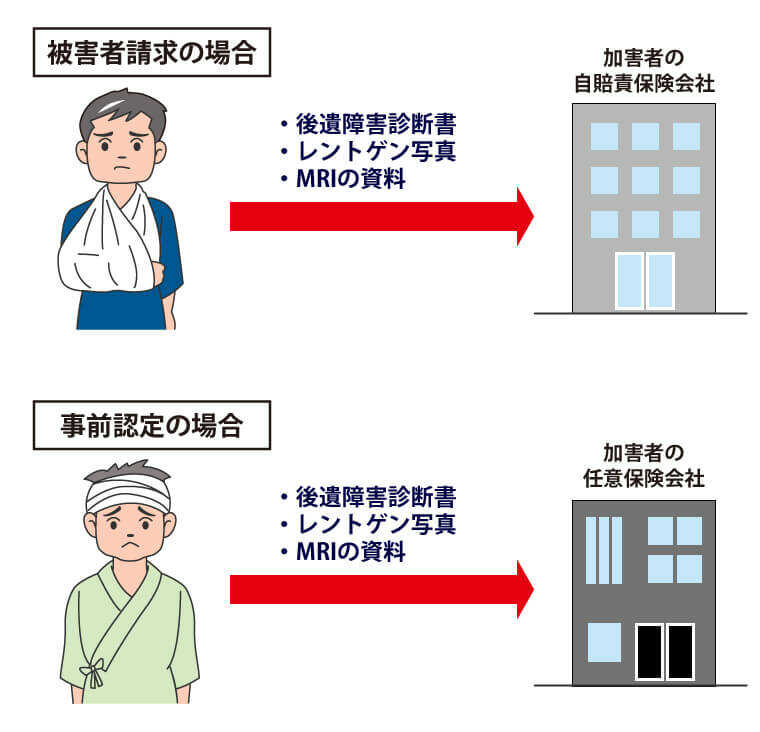

また、書類を提出する方法は2つあります。

【後遺障害認定を行う2つの方法】

- 被害者自身が申請手続きを行う方法(被害者請求)

- 相手の保険会社に申請手続きを任せる方法(事前認定)

それぞれの方法と流れについて詳しく解説していきます。

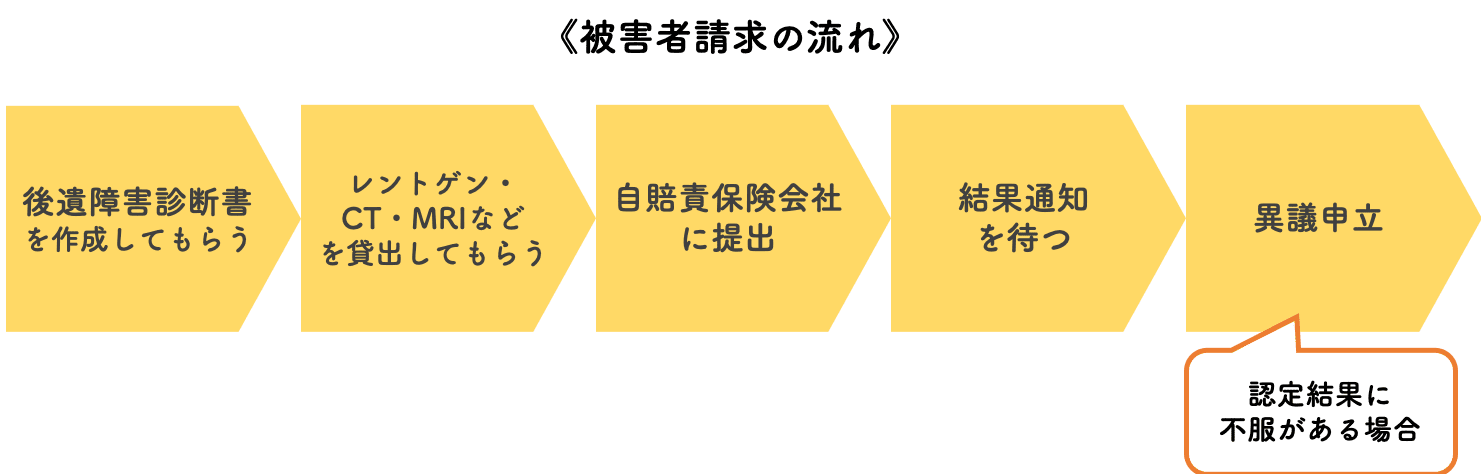

4-1:被害者自身が申請手続きを行う方法(被害者請求)

まず、被害者であるあなた自身が後遺障害認定の手続きを行う「被害者請求」について、詳しく解説します。

被害者請求とは、被害者であるあなたが自分で医療機関から資料を集め、それを加害者が加入している自賠責保険会社に提出し、後遺障害認定を申請する方法です。

被害者請求は、以下の流れで手続きを行います。

被害者請求の手続きは、自分で書類を集めて提出しなければならないため、事前認定よりも手間がかかります。

ただし、妥当な後遺障害等級を得るために、自分に有利な書類を集めることができるというメリットがあります。

また、弁護士に手続きを依頼し、弁護士から医師にアドバイスし、妥当な等級を得るためのサポートをすることもできるため、正しい認定を受けやすいという特徴があります。

それでは、被害者請求の手続きを順番に解説します。

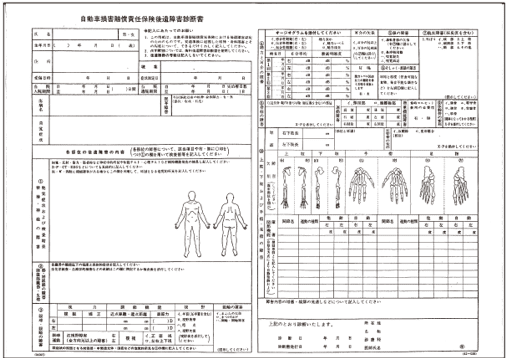

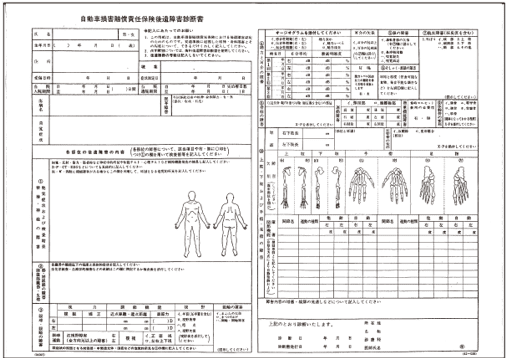

4-1-1:被害者請求手続きのSTEP1:後遺障害診断書を作成してもらう

まずは後遺障害診断書を医師に作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書とは、後遺障害が残った場合に、医師に依頼して作成してもらう診断書です。後遺障害等級の認定には、必ず必要なものです。後遺障害診断書には、あなたの症状について詳しく書かれ、その内容に基づいて後遺障害等級が認定されます。

後遺障害診断書の作成を医師に依頼すると、早ければその日、遅くとも2週間程度で作成してもらえます。

後遺障害診断書の内容と、あなたの自覚症状に違いがあれば、医師に相談しましょう。

場合によっては、書類を作成し直してもらわなければいけない可能性もあります。

なぜなら、後遺障害診断書に書かれた後遺障害の症状から、あなたの後遺障害等級が決定されるからです。

後遺障害診断書の作成を医師に依頼する時に、交通事故対応に強い弁護士に任せると、弁護士から医師に、妥当な後遺障害等級が認定されるようにアドバイスもらうこともできます。

詳しくは弁護士に聞いてみてください。

後遺障害診断書の作成と並行して、後遺障害等級の認定に必要な資料を集めることも大事です。

4-1-2:被害者請求手続きのSTEP2:後遺障害等級認定に必要な資料を集める

後遺障害等級の認定には、

- 受傷時(最初に医療機関で診断、治療を受けた時)

- 症状固定時(医師から症状固定と診断された時)

2つのタイミングでの「レントゲン写真」「CT」「MRI」などの撮影を求めておくことが大事です。

なぜなら、より詳しい資料があるほど、あなたの後遺障害について正確に判断する情報が得られるため、妥当な後遺障害等級が認定される可能性が高まるからです。

必要な資料を集めて、後遺障害に認定される可能性を高めましょう。

4-1-3:被害者請求手続きのSTEP3:加害者の自賠責保険会社に必要書類を提出する

後遺障害診断書やレントゲン写真、CT、MRIなどの資料がそろったら、それを加害者が加入している「自賠責保険会社」に提出します。

事前認定の場合は加害者の「任意保険会社」に提出するのですが、被害者請求の場合は、加害者の「自賠責保険会社」に提出する、という点に注意してください。

加害者の「自賠責保険会社」がどこかというのは、交通事故証明書を見ればわかります。

4-1-4:被害者請求手続きのSTEP4:後遺障害等級が認定される

被害者請求の場合、後遺障害等級の認定結果は、あなたに直接通知されます。

後遺障害等級が認定されたら、あなたが認定された等級に応じた保険金が、あなたの口座に振り込まれます。

後遺障害等級の認定結果に不満がある場合は、「異議申立」をすることもできます。

※実際には、一度決まった後遺障害等級の認定結果について、異議申立が認められることは極めて稀です。

そのため、最初から、妥当な後遺障害等級の認定を受けられるように資料を集め、提出することが大事です。

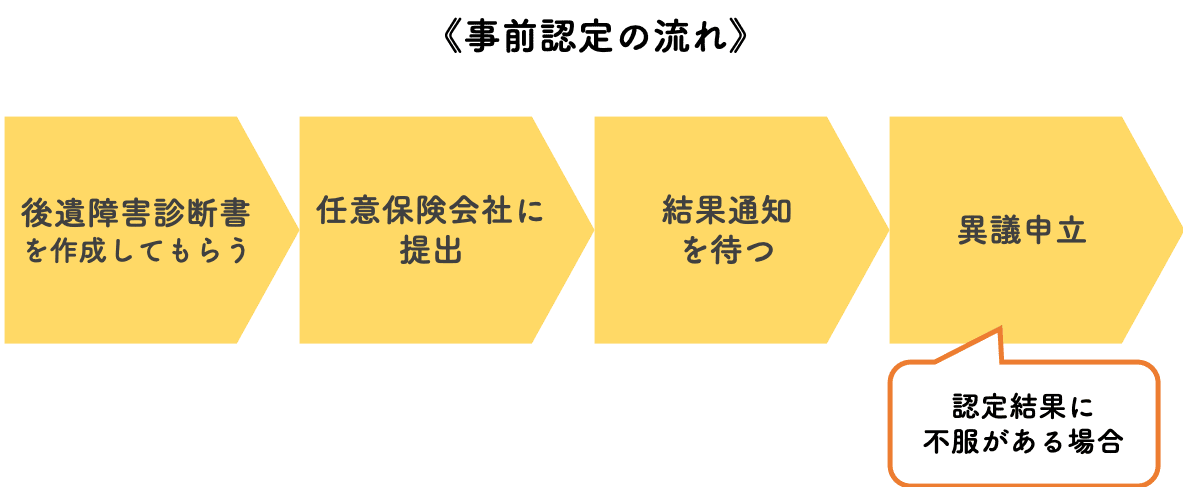

4-2:相手の保険会社に申請手続きを任せる方法(事前認定)

次に、事前認定について解説します。

事前認定とは、被害者であるあなたが自分で、加害者が入っている任意保険会社に「後遺障害診断書」を提出し、任意保険会社に手続きを任せる方法です

事前認定は、以下の流れで手続きを行います。

事前認定では加害者側の保険会社が、必要な書類集め・提出・審査のための手続きなどを行うので、あなたが手間はや労力をかけることはほとんどありません。

一方で、デメリットもあるため、詳しく解説します。

4-2-1:事前認定手続きのSTEP1:後遺障害診断書を作成してもらう

事前認定の手続きは、「症状固定」後にはじめます。

症状固定とは、これ以上、治療を続けても症状の改善が見込まれない状態のことです。

「症状固定」と診断されたら、医師に依頼して後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

後遺障害診断書とは、後遺障害が残った場合に、医師に依頼して作成してもらう診断書です。後遺障害等級の認定には、必ず必要なものです。後遺障害診断書には、あなたの症状について詳しく書かれ、その内容に基づいて後遺障害等級が認定されます。

後遺障害診断書の作成を医師に依頼すると、早ければその日、遅くとも2週間程度で作成してもらえます。

後遺障害診断書の内容と、あなたの自覚症状に違いがあれば、医師に相談しましょう。

場合によっては、書類を作成し直してもらわなければいけない可能性もあります。

なぜなら、後遺障害診断書に書かれた後遺障害の症状から、あなたの後遺障害等級が決定されるからです。

納得の行く後遺障害診断書を作成してもらったら、それを提出する手続きに進みます。

4-2-2:事前認定手続きのSTEP2:加害者が加入している任意保険会社に後遺障害診断書を提出する

後遺障害診断書を作成してもらったら、それを加害者が加入している任意保険会社に提出します。

「事前認定」の手続きでは、後遺障害診断書を任意保険会社に提出すれば、それ以降の病院や自賠責損害調査事務所との間での手続きを、すべて任意保険会社が代わりにやってくれます。

つまり、あなたの手間がほとんどかからないのです。

ただし、事前認定では、あなたに有利な資料を集めてもらえない可能性があります。

事前認定とは、「示談金を支払う側」である保険会社に、手続きを任せる手続きの方法です。

後遺障害等級の申請には、交通事故による後遺障害の症状に関する書類(レントゲン写真、CT、MRIなど)を病院から集める必要があります。

それを保険会社に任せると、あなたに有利な資料集めをしてくれない可能性が高いのです。

有利な資料を集めてもらえなければ、あなたにとって妥当な後遺障害等級が認められない可能性もあります。

そうなれば、本来もらえるはずだった示談金額より、少ない金額の示談金しかもらえなくなる可能性があるのです。

妥当な後遺障害等級を認定してもらって、より高額の示談金をもらいたいという場合は、事故の被害者であるあなたが後遺障害認定の手続きを行う「被害者請求」がおすすめです。

4-2-3:事前認定手続きのSTEP3:後遺障害等級が認定される

「事前認定」では、後遺障害等級の認定手続きを任意保険会社に任せるため、認定の可否についての通知も、任意保険会社から受けます。

後遺障害等級が認定されれば、それから任意保険会社との間で示談交渉(裁判外交渉)をすることもできますし、示談交渉でまとまらなければ裁判(訴訟)を提起することもできます。

後遺障害等級の認定について不服がある場合は、4章で説明する「異議申立」という手続きで、再審査を要求することもできます。

ただし、実際には、一度決まった後遺障害等級の認定結果について、異議申立が認められることは極めて稀です。

そのため、最初から、妥当な後遺障害等級の認定を受けられるように資料を集め、提出することが大事です。

5章:確実に後遺障害認定をうけるためのポイント

ここからは交通事故の後遺障害認定を、確実に受けるためのポイントを紹介します。

このポイントを押さえておくことで、後遺障害認定を受けられる可能性が高くなり、結果的に高額な示談金を請求することができるのです。

また、正しく認定を受けられなかった場合に、行うべき対処法についても解説しています。

後遺障害認定の申請をしたが、納得のいかない認定結果だったというケースは珍しくありません。

そのため、正しい認定を受けられなかった場合の対処法を知っておくことで、正しい認定結果にしてもらえることもあります。

5-1:交通事故の後遺障害に認定されるには「書面」で後遺障害内容を明確に証明することが大切

交通事故の後遺障害認定に、正しく認定されるには、「書面」で後遺障害の内容を明確に証明することが大切です。

繰り返しになりますが、後遺障害認定には以下の書類の提出が求められます。

【障害認定に必要な書類】

- 自賠責保険金支払い請求書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書

- 印鑑登録証明書

これらの書類、特に後遺障害診断書等からあなたの後遺症を明確に主張することで、後遺障害が認定されやすくなります。

この他にも、MRIやレントゲンの画像を提出することも可能です。

しかし、後遺障害認定の審査は、書類主義なので、提出を求められる書類はミスや漏れがないように注意しましょう。

5-2:正しく認定をうけられなかった場合

正しく認定を受けられず、後遺障害認定の結果に納得できない場合は、

- 異議申立

- 紛争処理の申請

という手続きで、後遺障害等級の再審査を要求することができます。

順番に解説します。

5-2-1:異議申立

異議申立とは、「後遺障害等級の認定結果に納得いかないので、再審査してください」と要求することです。

異議申立する相手は、最初に申請した時の方法によって、以下の通り異なります。

事前認定で申請した場合・・・加害者の任意保険会社

被害者請求で申請した場合・・・加害者の自賠責保険会社

つまり、あなたが最初に申請したときの会社に対して異議申立するのです。

ただし、異議申立は簡単に認められるものではありません。

後遺障害等級の認定結果が間違っている医学的な根拠を示さなければ、異議申立を認めてもらうことはできないのです。

そのため、認定結果が間違っていることが分かる、新たな医学的な資料を提出する必要があります。

また、異議申立してから認定結果が出るまでは、2~3ヶ月程度、長ければ半年以上かかることもあります。

5-2-2:紛争処理の申請

紛争処理とは、後遺障害等級の認定結果の再審査を、「自賠責保険・共済紛争処理機構」という機関に要求することができる手続きです。

手続きは無料で行うことができ、中立的な立場の機関が再審査してくれます。

紛争処理の申請をする場合、以下のページから申請書を作成し、最寄りの「自賠責保険・共済紛争処理機構」のセンターに提出する必要があります。

ただし、紛争処理の申請をする上で、注意点があります。

1つは、紛争処理をするためにも、あなたが自分で再審査のための医学的な資料を集めなければならないということです。

そのため、集めるべき資料について弁護士などに相談することが大事です。

もう1つは、紛争処理は異議申立と違って1回しか利用することができないということです。

保険会社への異議申立は何度でもできるのが一般的ですので、異議申立で要求が通らない場合に、最終手段として紛争処理手続きを利用することをおすすめします。

6章:後遺障害認定の申請は弁護士に依頼することがおすすめ!

繰り返しになりますが、交通事故の後遺障害認定の申請手続きは、弁護士に依頼することをおすすめします。

なぜなら、後遺障害認定の手続きを自分だけで行おうとすると、

- 必要な書類を十分に集めることができず、妥当な後遺障害認定を受けられない

- 手続きを行う手間や時間の負担が大きく、治療に専念できない

- 妥当な後遺障害認定を受けられなかった時に、異議申立に失敗する

などの可能性があるからです。

弁護士に依頼すれば、

- 専門家の立場から、必要な書類を集めてくれる

- 妥当な後遺障害認定が受けられるように、後遺障害診断書の作成時に医師に指示できる

- 異議申立したい場合も、スムーズに手続きできる

- 後遺障害認定の申請だけでなく、示談交渉、裁判など、様々な手続きを任せることができる

といったメリットがあります。

しかも、あなたやあなたの家族が加入している保険に「弁護士特約」がついていれば、弁護士費用は基本的に0円で依頼できます(※)。

※示談金の金額や依頼する法律事務所によっては、費用がかかることもあります。

弁護士への相談を検討されている場合は、まずは一度法律事務所に相談してみてください。

まとめ

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

【後遺障害とは】

交通事故が原因の怪我や症状だと医学的に証明され、労働能力低下が認められて、その程度が自賠責保険の「等級」に該当するもの

【後遺障害と後遺症の違い】

後遺障害:自賠責損害事調査務所に認めてもらっている

後遺症:自賠責損害調査事務所に認めてもらっていない

【後遺障害認定が重要な理由】

- 加害者側の保険会社が適切な示談金を支払ってくれる

- 後遺障害認定の等級によっては高額な示談金を請求できる

【後遺障害認定を行う2つの方法】

- 被害者自身が申請手続きを行う方法(被害者請求)

- 相手の保険会社に申請手続きを任せる方法(事前認定)

【後遺障害認定に必要な書類】

- 自賠責保険金支払い請求書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診断書・診療報酬明細書・後遺障害診断書

- 印鑑登録証明書

【後遺障害認定が正しく行われなかった場合の対処法】

- 異議申立

- 紛争処理の申請

【後遺障害認定を弁護士に依頼するメリット】

- 専門家の立場から、必要な書類を集めてくれる

- 妥当な後遺障害認定が受けられるように、後遺障害診断書の作成時に医師に指示できる

- 異議申立したい場合も、スムーズに手続きできる

- 後遺障害認定の申請だけでなく、示談交渉、裁判など、様々な手続きを任せることができる