- 2019.08.29

- 2025.12.26

- #交通事故慰謝料計算

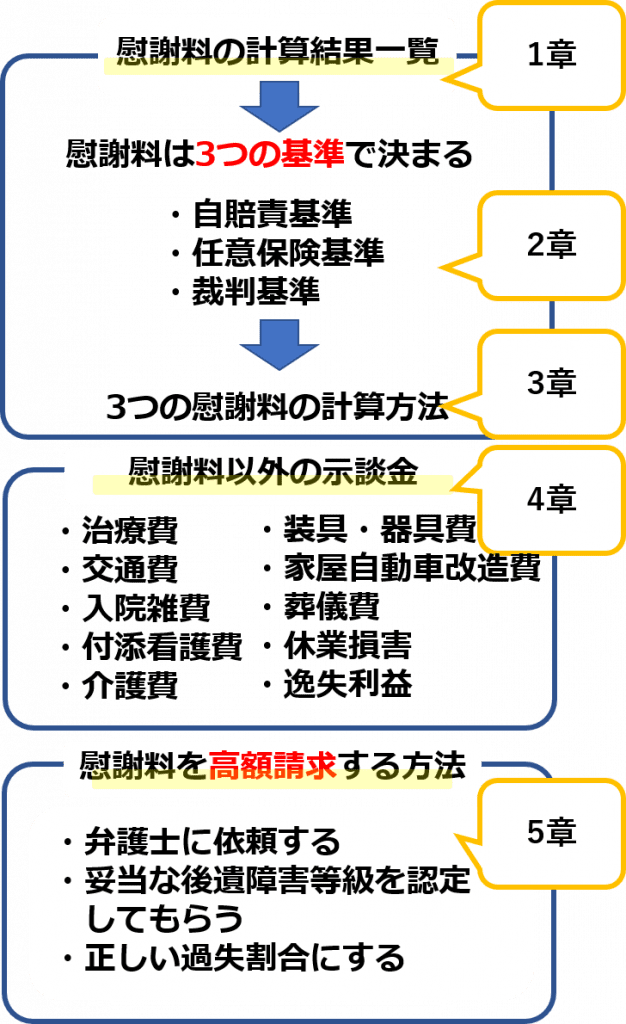

【5分で分かる!?】交通事故の慰謝料の計算方法と一目で分かる試算表

この記事を読んで理解できること

- 交通事故の慰謝料の計算結果一覧

- 交通事故の慰謝料を決める3つの計算基準

- 交通事故の3つの慰謝料の計算方法

- 慰謝料以外にももらえる示談金がある

- 慰謝料を高額請求するポイント

あなたは、

「交通事故の慰謝料を計算したい!」

「自分の慰謝料の正しい金額が知りたい」

「妥当な金額の慰謝料をもらいたい」

などの悩みをお持ちではありませんか?

結論から言えば、交通事故の慰謝料には基準があるため、計算の条件さえそろっていれば簡単に計算可能です。

ただし注意して頂きたいのが、保険会社の言う通りに示談書にサインしてしまうと、これから紹介する最大限の慰謝料をもらうことができない可能性が高いということです。

そのため、この記事では、まずは交通事故の慰謝料の計算結果(相場)と計算基準、計算方法を順番に詳しく解説します。

そしてさらに、慰謝料以外にもらえる示談金や、慰謝料を最大限もらうためのポイントについて説明します。

気になるところから読んで、すぐに行動に移していきましょう。

目次

1章:交通事故の慰謝料の計算結果一覧

それではまずは、交通事故の慰謝料の計算結果として相場を紹介します。

そもそも、交通事故の被害にあった場合、以下の3種類の慰謝料が支払われます。

【交通事故の3つの慰謝料】

- 入通院慰謝料:入院・通院の期間や日数に応じてもらえる慰謝料

- 後遺障害慰謝料:怪我が後遺障害として残ってしまった場合に、認定された後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料

- 死亡慰謝料:被害者が死亡した場合に、被害者本人や家族に支払われる慰謝料

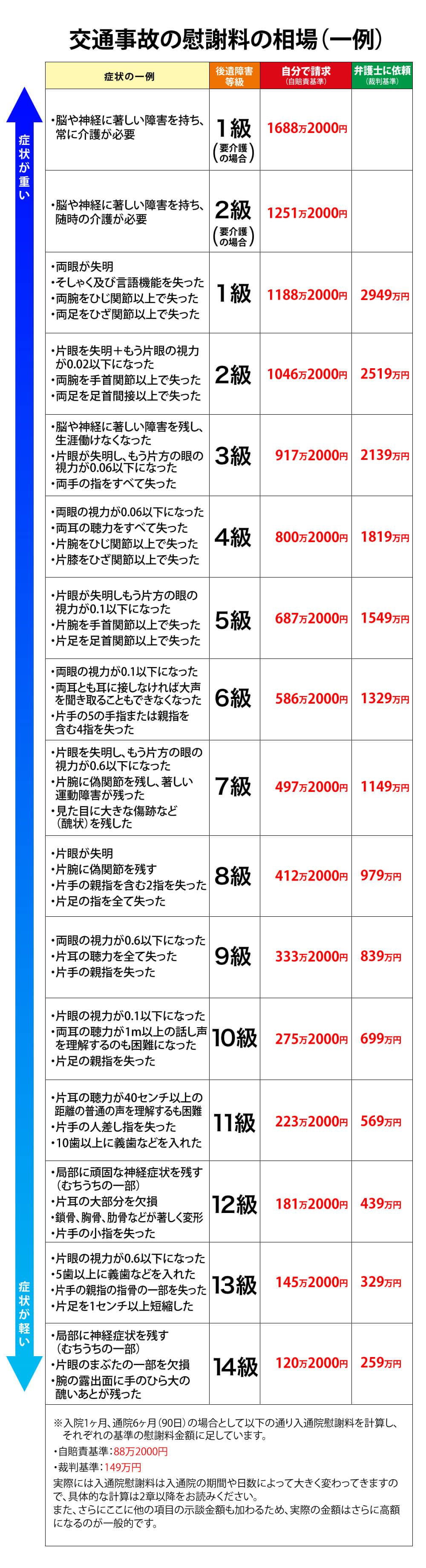

まずは、交通事故で怪我をして入通院し、後遺障害が残ったという場合の慰謝料相場を紹介します。

これは、入院1ヶ月、通院6ヶ月(90日)の場合として、それぞれ以下の入通院慰謝料が発生すると考え、それと後遺障害慰謝料を足したものです。

- 自賠責基準:88万2000円

- 裁判基準:149万円

実際には、入通院の期間や日数によっては慰謝料がもっと高額になることもあります。

2章:交通事故の慰謝料を決める3つの計算基準

具体的な計算方法をお伝えする前に、知っておいてほしいことがあります。

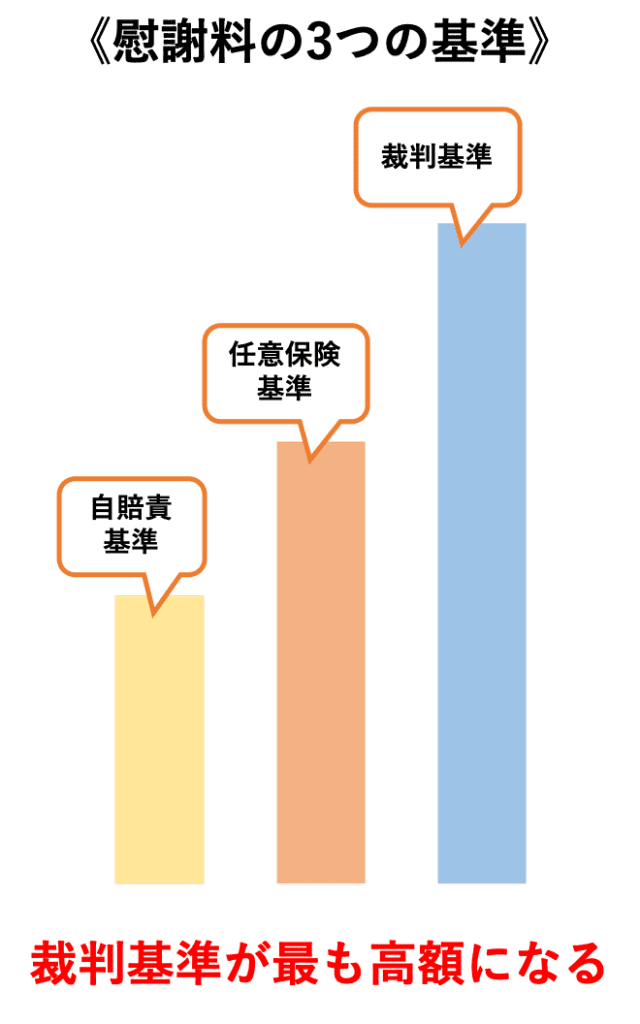

それは、交通事故の慰謝料には、以下の3つの計算基準があり、適用される基準によって金額が大幅に変わってくるということです。

- 自賠責基準・・・法律で定められた最低限の補償。加害者が任意保険に入ってない場合、任意保険を使わない場合、被害者に一定の過失がある場合などに適用される。

- 任意保険基準・・・自動車の任意保険会社が独自に定めている基準。保険会社が提示してくる慰謝料は、ほぼ任意保険基準で決められている。

- 裁判基準・・・過去の交通事故の裁判例を参考にした基準。弁護士に依頼した場合に、ほぼ自動的に適用される基準。

慰謝料の金額は、自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高額になります。

重要なのは、保険会社が提示してくる慰謝料は「任意保険基準」という保険会社が独自に決めた金額であり、自賠責基準に近い低い金額だということです。

弁護士に依頼すれば、ほぼ自動的に裁判基準が適用され、慰謝料を最大限にできる可能性が高まります。

しかし、自分だけで請求すれば、裁判基準が適用されることはほぼありません。

そのため、慰謝料を最大限もらいたいのであれば、弁護士に依頼することをおすすめします。

3章:交通事故の3つの慰謝料の計算方法

それではこれから、以下の3つの慰謝料の計算方法を説明します。

【交通事故の3つの慰謝料】

- 入通院慰謝料:入院・通院の期間や日数に応じてもらえる慰謝料

- 後遺障害慰謝料:怪我が後遺障害として残ってしまった場合に、認定された後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料

- 死亡慰謝料:被害者が死亡した場合に、被害者本人や家族に支払われる慰謝料

先にお伝えしておくと、慰謝料の金額は多くのケースで弁護士に依頼した場合に最大になります。

弁護士に依頼すれば、慰謝料の金額も弁護士が計算してくれますし、請求手続きも任せることができます。

相談は無料の事務所も多いので、正確な慰謝料が知りたい場合はすぐに相談してみましょう。

それでも、慰謝料の計算方法を知りたい場合は、これからの説明を読んでみてください。

それぞれ順番に見ていきましょう。

3-1:入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、治療のために病院に入院・通院する場合にかかる、あなたの精神的負担に対して支払われるものです。

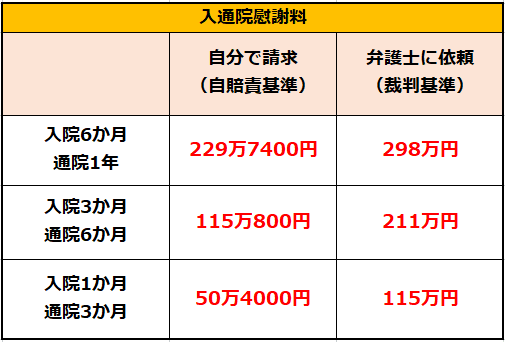

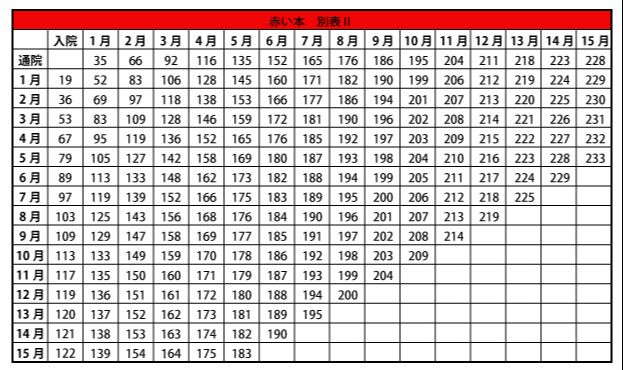

先に入通院慰謝料の相場を紹介します。

上記の表から分かるように、弁護士に依頼すると、

- 入院6か月、通院1か月…約1.3倍

- 入院3か月、通院6か月…約1.8倍

- 入院1か月、通院3か月…約2.8倍

という金額になるのです。

※上記の金額例は参考程度にしてください。

このように、2章でお伝えした基準によって、上記のように大きく金額が変わってきます。

それぞれの基準ごとの計算方法を説明します。

3-1-1:自賠責基準

自賠責基準は、

- 加害者が任意保険に入っていない

- 加害者が任意保険を使わない

- 被害者に一定の過失がある場合

などに適用される基準です。

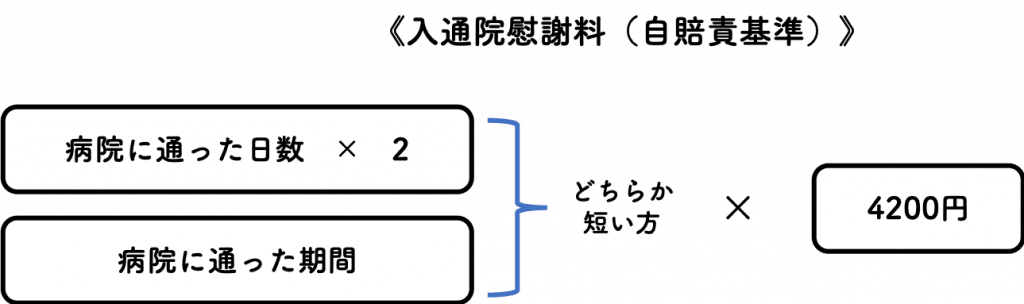

自賠責基準の場合、

- 実通院日数(病院に通った日数)×2

- 治療期間(病院に通った期間)

のどちらか短い方の日数に「4200円」をかけて計算した金額が、示談金の相場になります。

【自賠責基準の計算方法の具体例】

①病院に通った日数・・・60日

②病院に通った期間・・・6ヶ月(通院期間180日)

上記の条件の場合、①60日×2=120日の方が②の180日より少ない日数になるため、120日に4200円をかけた金額が慰謝料の金額になります。

120日×4200円=50万4000円

3-1-2:任意保険基準

任意保険基準は、被害者であるあなたが、自分だけで示談しようとする場合に適用される基準です。

各保険会社が独自に設定している基準ですので、具体的な金額は公開されていないため、自分で計算することはできません。

ただし、一般的に言って、裁判基準より自賠責基準に近い金額になるとお考えください。

3-1-3:裁判基準

裁判基準とは、弁護士に示談交渉を依頼した場合に適用される基準です。

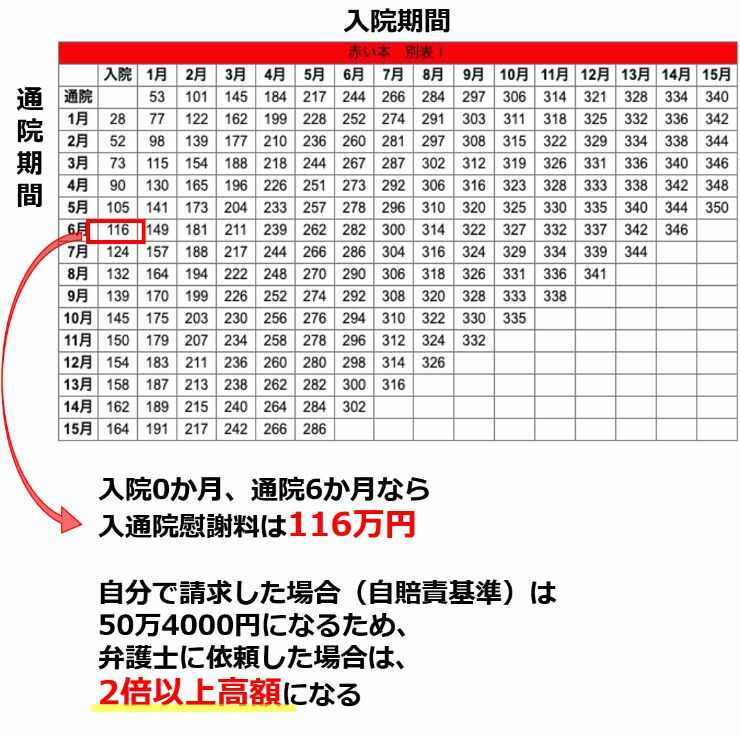

裁判基準は、過去の裁判所の判例から、以下のように定められています。

【弁護士基準の入通院慰謝料(通常のもの)】

※単位は万円

上記の場合、入院が0日、通院が6ヶ月の場合は「116万円」になります。

先ほどの例では、自賠責基準の入通院慰謝料は6ヶ月で60日通院した場合で「50万4000円」でしたので、裁判基準の示談金相場の方が、2倍以上高額になることが分かると思います。

※「むちうち症で他覚症状(他人から見て負傷の有無が分かる症状)がない場合等」は、下記のように、裁判基準の慰謝料の金額が少し少なくなります。

他覚症状がない場合とは、他人から見て負傷しているのかどうか確認できない、という状態のことです。

【弁護士基準の入通院慰謝料(むちうち症で他覚症状(他人から見て負傷の有無が分かる症状)がない場合等)】

上記の表には例外があるため、あくまで大体の金額だとお考えください。

3-2:後遺障害慰謝料

次に後遺障害慰謝料の計算方法を説明します。

後遺障害慰謝料とは、交通事故後に治療を受けても、痛みやしびれ、障害が残り、それ以上の改善が見込めないと判断された場合に支払われるものです。

後遺障害が残れば、それ以降の生活で精神的な苦痛を受けることがありますよね。その苦痛に対して支払われるのが後遺障害慰謝料なのです。

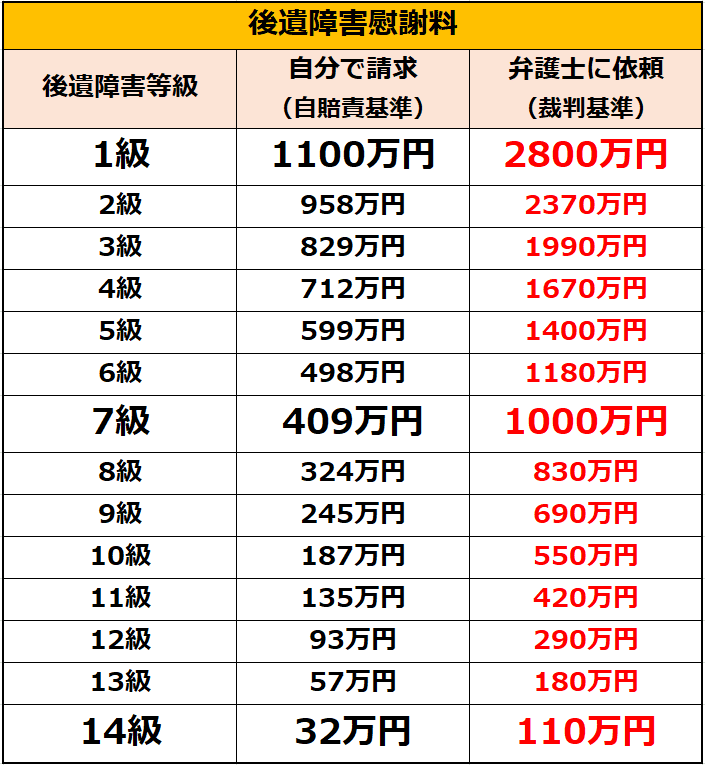

後遺障害等級は1級から14級まであり、どの等級が認定されるかによって、慰謝料の金額が決まります。

1級が最も重い後遺障害で慰謝料も最も高額になり、14級が最も低い後遺障害等級で、慰謝料も少なくなります。

後遺障害等級について、詳しくは以下の記事で解説しています。

【部位別・後遺障害等級表】交通事故で損しないための方法を弁護士が解説

先に後遺障害慰謝料の相場を紹介します。

このように、自分で請求した場合(自賠責基準)と、弁護士に依頼した場合(裁判基準)では、示談金の金額が異なります。

上記の表から分かるように、弁護士に依頼すると、

・後遺障害等級1級…約2.5倍

・後遺障害等級7級…約2.4倍

・後遺障害等級14級…約3.4倍

という金額になるのです。

※上記の例は参考程度にしてください。

※保険会社が提示する基準は「任意保険基準」ですが、これは基準が公開されていません。しかし、大体自賠責基準に近い金額になると考えてください。

3-2-1:自賠責基準

自賠責基準の計算方法は、先ほどの表における、あなたが認定された後遺障害等級の部分を見るだけです。

たとえば、むち打ちの場合は「14級9号」が認定されることが多いですが、その場合の自賠責基準における後遺障害慰謝料の金額は、32万円になります。

3-2-2:任意保険基準

任意保険基準は、被害者であるあなたが、自分だけで示談しようとする場合に適用される基準です。

各保険会社が独自に設定している基準ですので、具体的な金額は公開されていないため、自分で計算することはできません。

ただし、一般的に言って、裁判基準より自賠責基準に近い金額になるとお考えください。

3-2-3:裁判基準

裁判基準の計算方法は、上記の表の右列を見れば簡単に分かるようになっています。

たとえば、むちうちで「14級9号」の場合は、裁判基準の後遺障害慰謝料は110万円になることが分かります。

自賠責基準では32万円でしたから、3倍以上の金額になるのです。

上記の基準は絶対ではありませんが、ほとんどのケースで上記の基準から慰謝料が計算されます。

入通院し、後遺障害が残り等級認定された場合は、このように入通院慰謝料に加えて後遺障害慰謝料も支払われるのです。

3-3:死亡慰謝料

被害者が死亡した場合は、死亡してしまった精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。

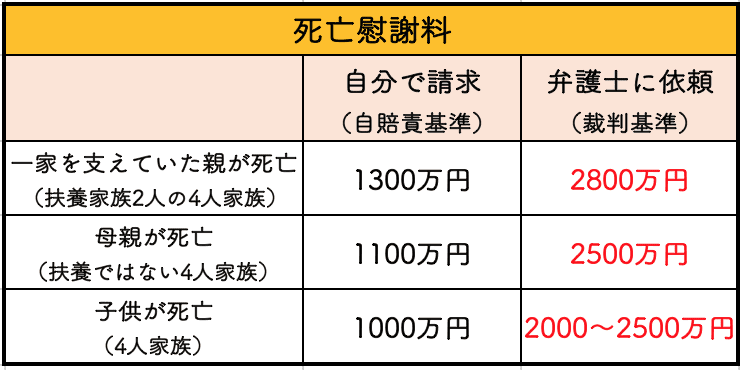

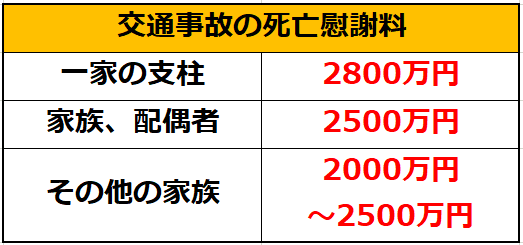

死亡慰謝料の相場は以下の通りです。

上記の表から分かるように、弁護士に依頼すると、

- 一家を支えていた親が死亡(扶養家族が2人いた場合)…約2.1倍

- 母親が死亡(扶養家族なしで4人家族)…約2.3倍

- 子供が死亡(4人家族)…約2~2.5倍

という金額になるのです。

※上記の例は参考程度にしてください。

死亡慰謝料にも3つの基準がありますので、順番に解説します。

3-3-1:自賠責基準の死亡慰謝料

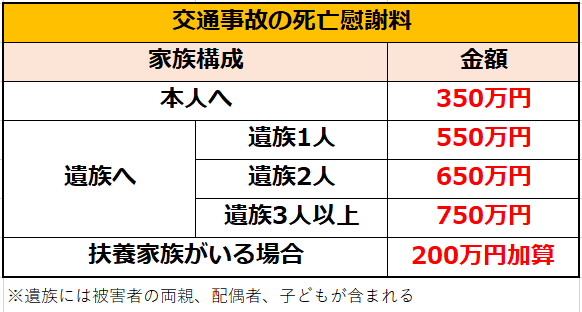

自賠責基準では、以下のように死亡慰謝料が決められています。

自賠責基準では、死亡した被害者の家族だけでなく、死亡した本人にも「精神的負担があった」と考えられ、慰謝料が発生します。

そのため、上記の通り、

- 本人に対して…350万円

- 遺族に対して…550万円~750万円

- 扶養家族がいる場合・・・200万円加算

というように慰謝料が発生し、その合計額を請求できます。

つまり、死亡した被害者が4人家族で、学生(扶養家族)の子供が2人いた場合、

350万円+750万円+200万円=1300万円

が死亡慰謝料として支払われるということになります。

3-3-2:任意保険基準の死亡慰謝料

他の慰謝料と同様、任意保険基準は公開されていないため、正確な慰謝料金額は分かりません。

おおむね、自賠責基準に近い金額になると考えてください。

3-3-3:裁判基準の死亡慰謝料

裁判基準では、以下の通りの死亡慰謝料金額が決められています。

弁護士に依頼した場合、ほぼ確実にこちらの基準の示談金額が適用されます。

死亡した被害者が一家を支えていた方(たとえば父親)だった場合は2800万円が基準になるのです。

これも自賠責基準より大幅に増額することが分かると思います。

さらに、もし死亡するまでに入通院して治療していた場合は、その日数もしくは期間に応じて入通院慰謝料や、実費の治療費等も請求することができます。

※死亡事故の場合の示談金や慰謝料、必要な対応について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【時系列】交通事故で家族が死亡した場合にやるべきことと示談金相場

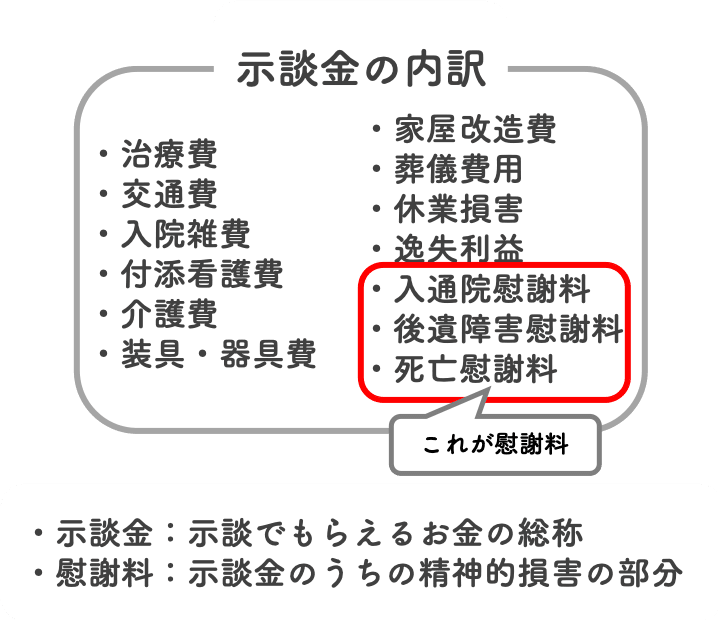

4章:慰謝料以外にももらえる示談金がある

ここまで慰謝料について紹介してきましたが、実は慰謝料は「示談金」の一部にすぎません。

- 慰謝料…示談金の一部で、精神的な損害に対する補償部分

- 示談金…交通事故でもらえるお金の総称

上記の示談金のすべてが必ずもらえるというわけではありませんが、状況に応じて複数の項目のものが支払われます。

特に、治療費や交通費、休業損害、逸失利益などは多くのケースで支払われます。

【示談金の内訳】

- 治療費・・・治療にかかったお金で、保険会社から病院に直接支払われることがほとんど。

- 交通費・・・治療のための通院にかかった交通費。

- 入院雑費・・・入院の際にかかった生活必需品などの雑費。

- 付添看護費・・・被害者の症状が重い、被害者が乳幼児などの場合で、看護が必要な場合に支払われる。

- 介護費・・・怪我により介護が必要になった場合に支払われる。

- 装具・器具費・・・事故により歩行が困難になるなど、装具・器具が必要になった場合に支払われる。

- 家屋改造費、自動車改造費・・・車椅子生活になるなどで、家や自動車の改造が必要になった場合に支払われる。

- 葬儀費用・・・事故によって亡くなった場合に支払われる。

- 休業損害・・・事故によって仕事を休まざるを得ず、損害が発生した分について支払われる。

- 逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。

それぞれの示談金の相場について、詳しくは以下の記事で紹介しています。

【交通事故の示談金相場】1円でも多く請求する方法を弁護士が解説

また、示談金の計算方法が知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

【弁護士がわかりやすく解説】交通事故示談金の相場と各項目の計算方法

5章:慰謝料を高額請求するポイント

慰謝料を最大限、高額請求するためには、以下のポイントを押さえて請求することが大事です。

【交通事故の慰謝料を高額請求するポイント】

- 弁護士に依頼して「裁判基準」で請求する

- 妥当な後遺障害等級を認定してもらう

- 正しい過失割合にする

順番に解説します。

5-1:弁護士に依頼して「裁判基準」で請求する

ここまで繰り返し解説したように、弁護士に依頼するとほぼ自動的に「裁判基準」が適用され、高額請求が可能になります。

しかも、費用以外の面でも、

- 手続きにかかる時間や手間が最小限になり、治療に専念できる

- 弁護士が対応するため、保険会社や加害者との対応への心理的ストレスがない

といったメリットがあります。

「弁護士に依頼するのは、費用が高くつきそうで不安…」

このような方もいらっしゃるかもしれませんが、「弁護士費用特約」が利用できる場合は、弁護士費用の負担が原則0円で依頼可能です。

さらに、弁護士費用特約が使えなくても、弁護士への依頼であなたが損しないような費用体系を作っている事務所もあります。

交通事故の被害者救済に強い弁護士の選び方について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説

弁護士費用について詳しくは、以下の記事をご覧ください。

【事例別】交通事故の弁護士費用を最大限安くおさえる方法を徹底解説

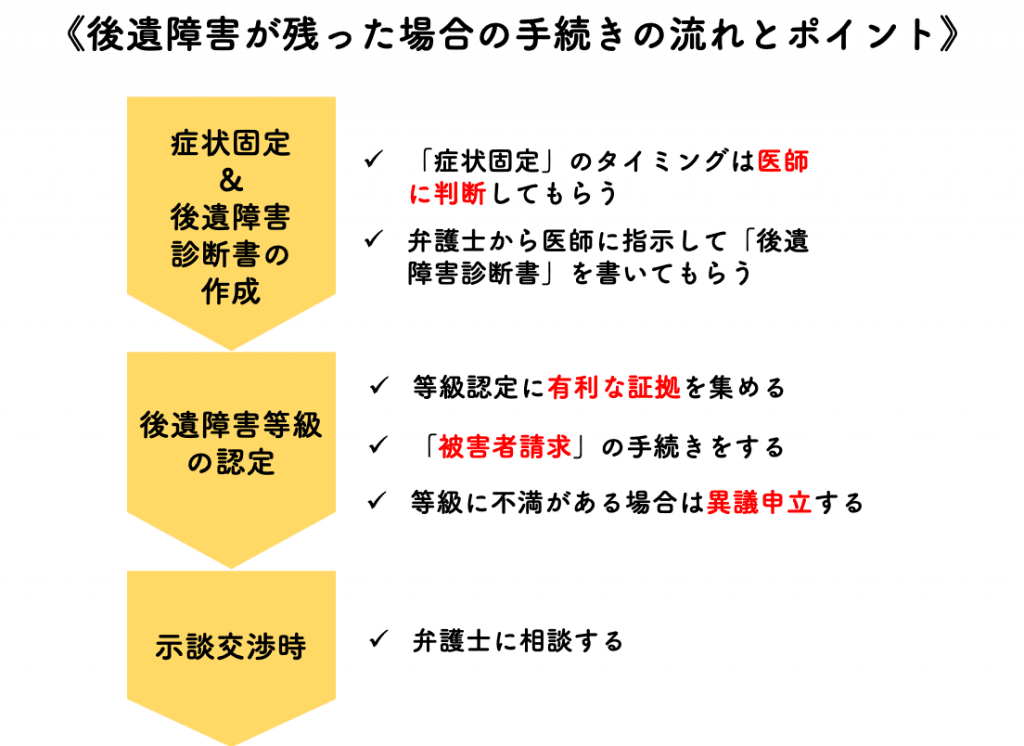

5-2:妥当な後遺障害等級を認定してもらう

3章で説明したように、交通事故の後遺障害慰謝料は高額になり、その金額は後遺障害等級によって決まります。

そのため最大限の慰謝料を請求するためには、妥当な後遺障害等級を認定してもらうことがとても大事なのです。

【後遺障害等級とは】

後遺障害等級とは、治療を受けて医師から症状固定(これ以上は治療でよくなりませんよ、という診断)と言われた後に申請する等級のことです。

症状の内容や度合いによって1~14級まで等級があり、1級が最も重く、14級が最も軽い等級です。

交通事故で後遺障害が残ってしまった場合に大事なポイントは以下の通りです。

詳しくは以下の記事をご覧ください。

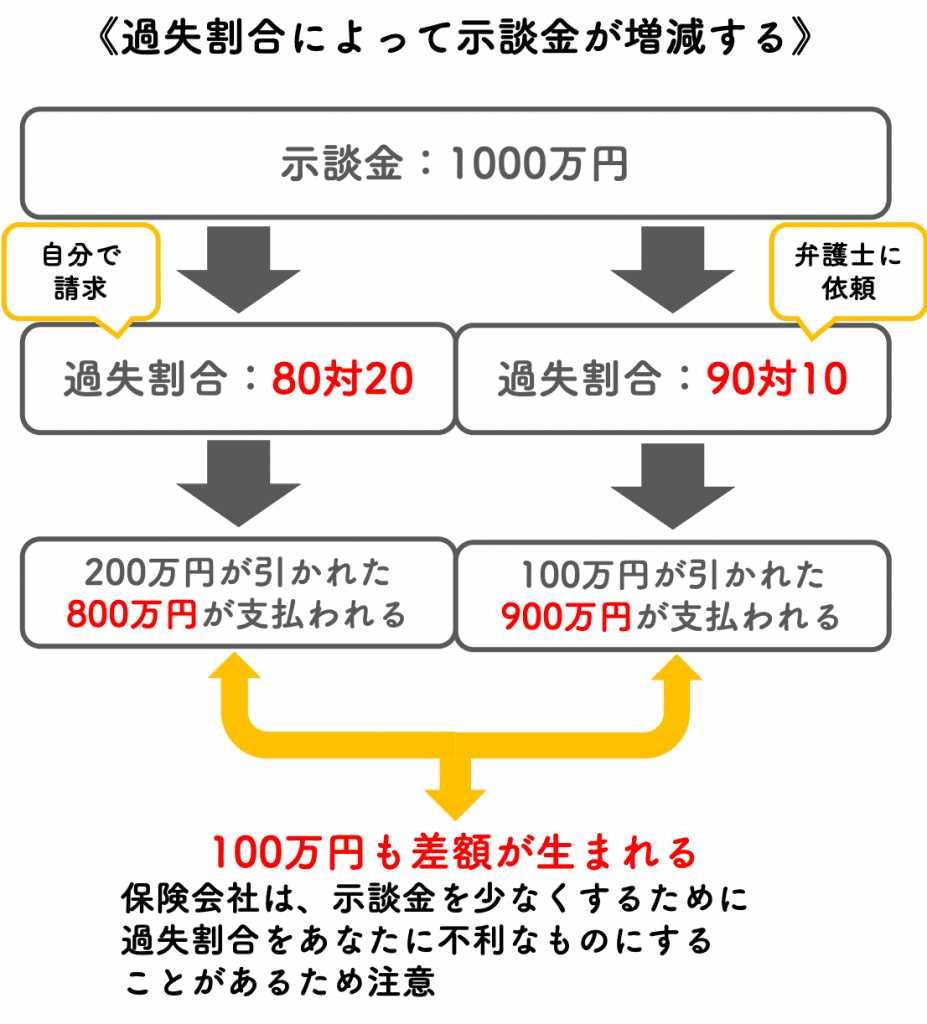

5-3:正しい過失割合にする

交通事故では、被害者であるあなた側にも一定の過失(悪かった点)がある場合もあります。

あなたにも過失がある場合、一定の割合(過失割合)の分だけ示談金が差し引かれることになります。

これを「過失相殺」と言います。

簡単に言うと、過失割合が「80:20」で示談金が1000万円の場合、200万円が引かれて、実際に振り込まれる示談金は800万円になる、というイメージです。

大事なのは、保険会社は示談金を抑えるために、過失割合をあなたに不利にする可能性もあるということです。

上記の通り、過失割合が「10」違うだけで、示談金は大幅に増減します。

弁護士に依頼すれば、適切な過失割合を認定してもらうことが可能です。

過失割合について、詳しくは以下の記事で解説しています。

178パターン網羅!交通事故の過失割合の決まり方と変えるための全知識

まとめ

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

- 自賠責基準・・・法律で定められた最低限の補償。加害者が任意保険に入ってない場合、任意保険を使わない場合、被害者に一定の過失がある場合などに適用される。

- 任意保険基準・・・自動車の任意保険会社が独自に定めている基準。保険会社が提示してくる慰謝料は、ほぼ任意保険基準で決められている。

- 裁判基準・・・過去の交通事故の裁判例を参考にした基準。弁護士に依頼した場合に、ほぼ自動的に適用される基準。

【示談金の内訳】

- 治療費・・・治療にかかったお金で、保険会社から病院に直接支払われることがほとんど。

- 交通費・・・治療のための通院にかかった交通費。

- 入院雑費・・・入院の際にかかった生活必需品などの雑費。

- 付添看護費・・・被害者の症状が重い、被害者が乳幼児などの場合で、看護が必要な場合に支払われる。

- 介護費・・・怪我により介護が必要になった場合に支払われる。

- 装具・器具費・・・事故により歩行が困難になるなど、装具・器具が必要になった場合に支払われる。

- 家屋改造費、自動車改造費・・・車椅子生活になるなどで、家や自動車の改造が必要になった場合に支払われる。

- 葬儀費用・・・事故によって亡くなった場合に支払われる。

- 休業損害・・・事故によって仕事を休まざるを得ず、損害が発生した分について支払われる。

- 逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。

【交通事故の慰謝料を高額請求するポイント】

- 弁護士に依頼して「裁判基準」で請求する

- 妥当な後遺障害等級を認定してもらう

- 正しい過失割合にする

計算方法が分かったら、すぐに慰謝料請求の行動に移っていきましょう。