- 2024.03.25

- 2025.12.26

- #交通事故

- #後遺障害等級10級

- #慰謝料

【弁護士が解説】交通事故の後遺障害等級10級各症状と慰謝料相場

この記事を読んで理解できること

- 後遺障害等級10級の11種類の症状まとめ

- 損害賠償金の種類と3つの算出基準

- 後遺障害等級10級の2つの慰謝料と相場

- 後遺障害等級10級で慰謝料以外にも請求できるお金がある

- 適切な等級に認定してもらうための流れとポイント

- 後遺障害等級10級の慰謝料請求は弁護士に依頼するのがおすすめ

- 後遺障害等級10級の各号の症状

あなたは、

「後遺障害等級10級の症状とは?」

「後遺障害等級10級の慰謝料はいくら?」

「後遺障害等級10級に認定されるにはどうしたらいいの?」

という悩みや疑問をお持ちではありませんか?

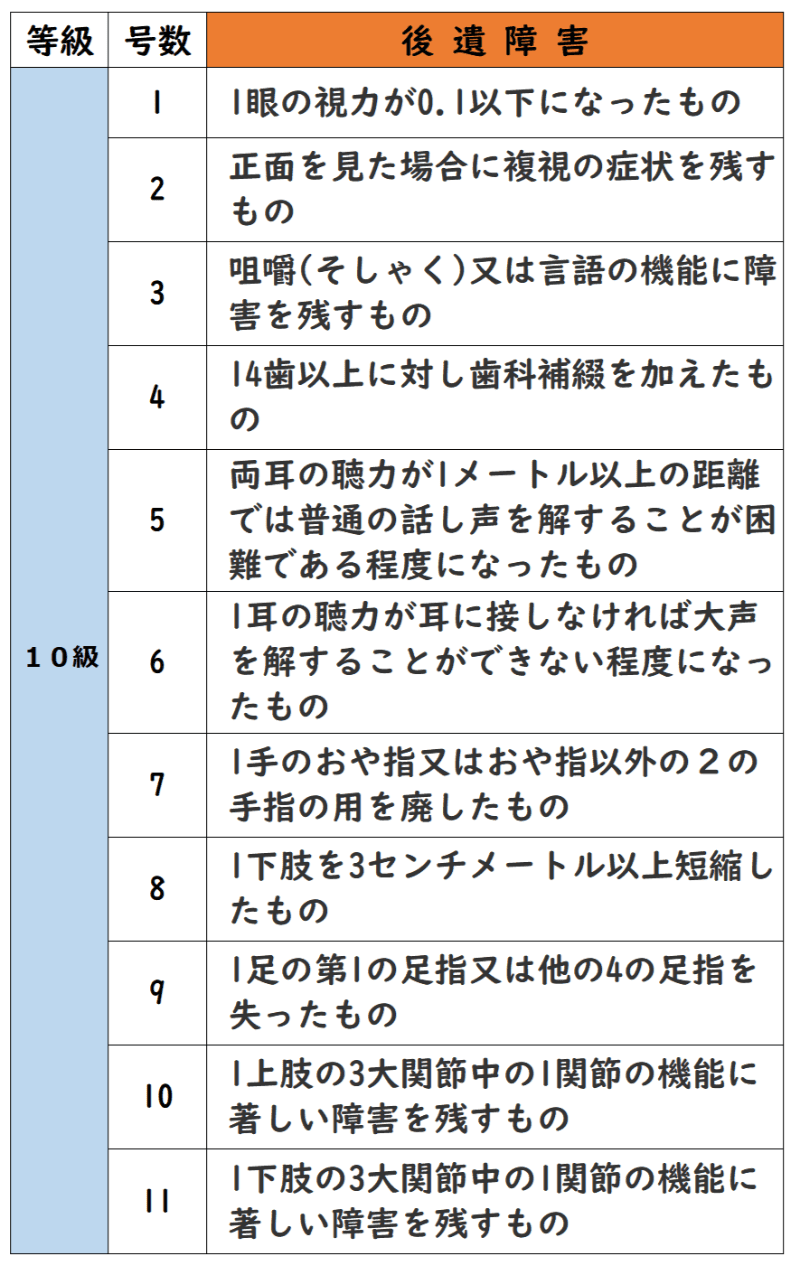

結論から言うと、後遺障害等級10級とは、眼・関節・指などに後遺障害が残った場合に認定されるもので、症状によって10級1号~11号まであります。

後遺障害等級が認定されることで、被害者は、「後遺障害慰謝料」という慰謝料がもらえます。

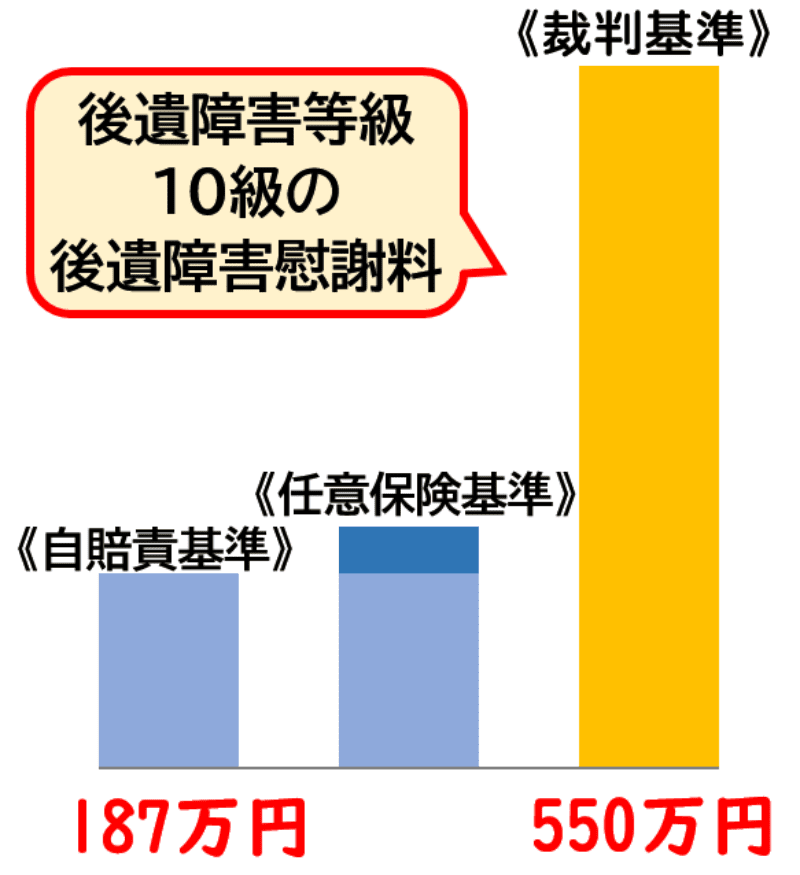

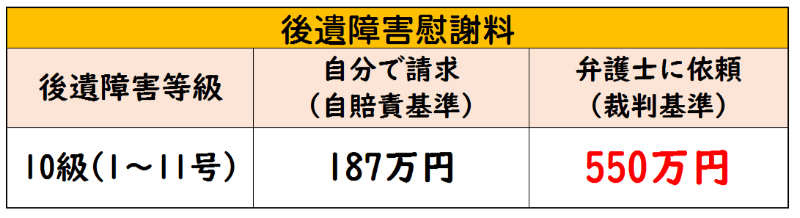

この「後遺障害慰謝料」には、3つの算出基準があり、次に示すようにどの基準で算出するかによって金額が大きく変わってきます。

このように、裁判基準で慰謝料を算出すると、被害者がもらえる慰謝料は最も大きくなります。

例えば、後遺障害等級10級の場合は、自賠責基準と裁判基準では、もらえる慰謝料の金額が約3倍も差があります。

1番高い裁判基準での慰謝料をもらうためには、弁護士に依頼することが必須です。

というのも、保険会社は、できるだけお金を払いたくないので、自賠責基準や任意保険基準で算出することで安く済ませようとするからです。

また、弁護士に依頼することで、複雑な手続きや示談交渉なども対応してくれるので、ぜひ1度は交通事故専門の弁護士に相談することをおすすめします。

そこでこの記事ではまず、10級の各号、慰謝料の3つの算出基準やもらえるお金について解説します。

さらに、後遺障害等級認定までの流れやポイント、弁護士に依頼するメリットについても解説します。

知りたいところから読んで、これからの行動に活用してください。

目次

- 1章:後遺障害等級10級の11種類の症状まとめ

- 2章:損害賠償金の種類と3つの算出基準

- 3章:後遺障害等級10級の2つの慰謝料と相場

- 4章:後遺障害等級10級で慰謝料以外にも請求できるお金がある

- 5章:適切な等級に認定してもらうための流れとポイント

- 6章:後遺障害等級10級の慰謝料請求は弁護士に依頼するのがおすすめ

- 7章:後遺障害等級10級の各号の症状

- 7-1:1号)1眼の視力が0.1以下になったもの

- 7-2:2号)正面を見た場合に複視の症状を残すもの

- 7-3:3号)咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

- 7-4:4号)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

- 7-5:5号)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

- 7-6:6号)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

- 7-7:7号)1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

- 7-8:8号)1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

- 7-9:9号)1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

- 7-10:10号)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- 7-11:11号)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

- まとめ

1章:後遺障害等級10級の11種類の症状まとめ

後遺障害等級10級については、交通事故との因果関係が認められる障害のうち、目や耳、指、関節など、11種類の症状が各号にて規定されています。

各号の症状を表す文章はかなり難しく、わかりづらいので、7章で詳しく解説していきます。

各号の中には、決まった検査項目や基準値などが規定されていないものも多くあります。

また、医師の方でも、後遺障害に詳しくない方もおられますし、適切な検査をする機材をどこの病院でも揃えているわけでありません。

2章:損害賠償金の種類と3つの算出基準

この記事の始めに、後遺障害慰謝料とそれを決める3つの算出基準の話をしました。

交通事故の損害賠償金としてもらえるお金には、後遺障害慰謝料のほかに、治療費や働けなくなった期間の補償などいろいろな種類があります。

さらに、どの算出基準を適用するかによって、もらえるお金には大きな差が生じます。

この章では、後遺障害慰謝料を含めた、交通事故の損害賠償金の種類と、3つの算出基準について解説していきます。

2-1:損害賠償金の種類

交通事故で後遺障害等級が認定された場合、状況に応じて次のような損害賠償金をもらうことができます。

よく言われる「慰謝料」とは、この損害賠償金の中の一部に過ぎないのです。

それぞれ簡単に説明すると以下の通りです。

<3つの算出基準によって金額が大きく変わるもの>

・入通院慰謝料…入院・通院の期間や日数に応じて支払われる慰謝料。

・後遺障害慰謝料…後遺障害等級に応じて支払われる慰謝料。

・死亡慰謝料…被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料。

・休業損害・・・事故によって働けなくなった期間の、失われた収入について支払われる。

・逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。

<主に実費が支払われるもの>

・治療費・・・治療にかかったお金で、保険会社から病院に直接支払われることがほとんど。

・交通費・・・治療のための通院にかかった交通費。

・入院雑費・・・入院の際にかかった生活必需品などの雑費。

・付添看護費・・・被害者の症状が重い、被害者が乳幼児などの場合で、看護が必要なときに支払われる。

・介護費・・・ケガにより介護が必要になった場合に支払われる。

・装具・器具費・・・事故により歩行が困難になるなど、装具・器具が必要になった場合に支払われる。

・家屋改造費、自動車改造費・・・車椅子生活になるなどで、家や自動車の改造が必要になった場合に支払われる。

・葬儀費用・・・事故によって亡くなった場合に支払われる。

このうち、金額が大きくなりやすい「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」は3章で、「休業損害」「逸失利益」は4章で詳しく説明します。

2-2:損害賠償金の3つの算出基準

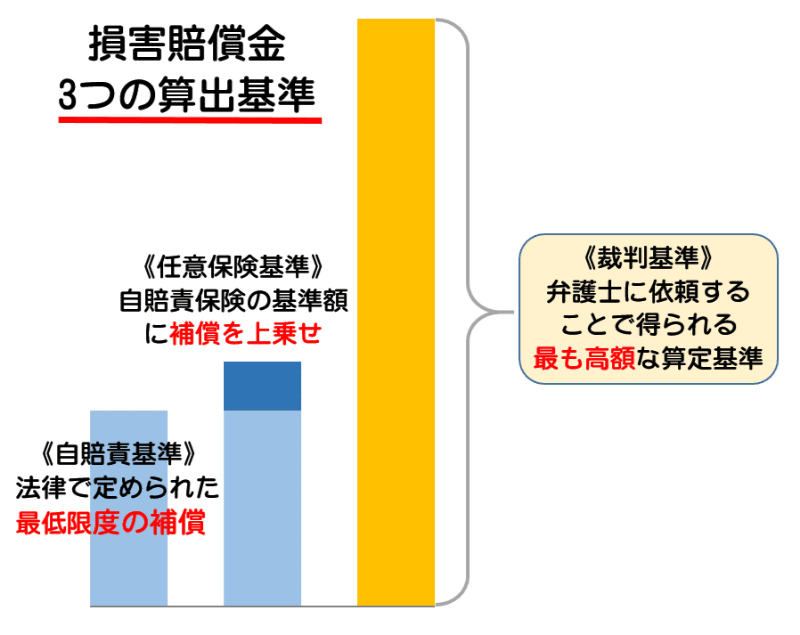

損害賠償金の中には、後遺障害慰謝料や入通院慰謝料など、3つの算出基準によって大きく金額に差が出るものがあります。

○自賠責基準:自賠責保険が定めた最低限度の基準

○任意保険基準:任意保険会社が独自に定めた基準

○裁判基準:過去の判例をもとに、弁護士に依頼することで得られる最も高額な算出基準

上図のように、自賠責基準は、自賠責保険による被害者救済のための最低限度の補償です。

任意保険基準は、任意保険会社が独自で定めた算出基準で、一般的には自賠責基準に多少増額した補償金額となっているようです。

裁判基準は、最も高額な補償となります。

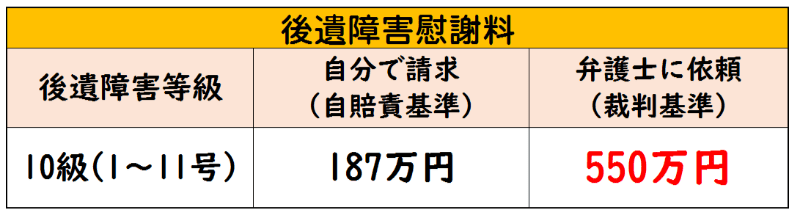

一例として、自賠責基準と裁判基準の後遺障害等級10級の後遺障害慰謝料を比較してみると、自賠責基準が187万円、裁判基準は550万円となります。

裁判基準の後遺障害慰謝料は、自賠責基準の補償額の約3倍となります。

次の3、4章では、自賠責基準と裁判基準それぞれの賠償金額を比較しながら解説していきます。

「任意保険基準の賠償金額」

各保険会社が独自の基準で設定していますので具体的な金額は公開されておらず、正確に計算、比較することができません。

一般的には自賠責基準と同程度か多少増額した査定金額となっているようです。

3章:後遺障害等級10級の2つの慰謝料と相場

後遺障害等級10級の損害賠償項目の中に、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

入通院慰謝料は、入院、通院期間によって算出され、後遺障害慰謝料は、その等級によって限度額が決められています。

3-1:入通院慰謝料

交通事故の被害者が、入院、通院にかかる治療費や交通費だけでなく、その期間の精神的損害に対する賠償として、入通院慰謝料があります。

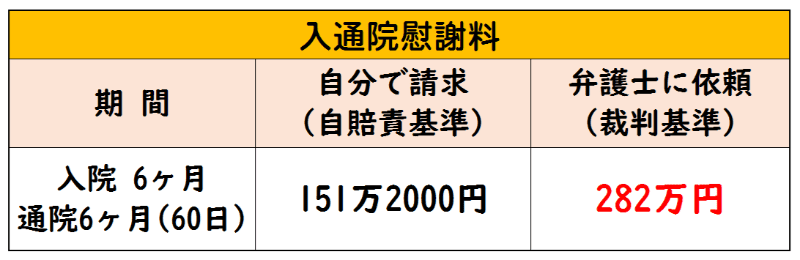

ここでは、入院が6ヶ月、通院が6ヶ月(その内、病院にかよった日数は60日)の場合を想定して、自賠責基準の計算方法と補償額、裁判基準の補償額を比較していきます。

■自賠責基準の計算方法

自賠責基準では、一日あたりの補償額が4200円と決められています。

それに、入通院期間の日数をかけて計算します。

入通院期間の日数の算出方法として、

①実際に病院に入院、通院した日数

今回の例では、入院6ヶ月(180日)、通院期間6ヶ月のうち実際に通った日数(60日)で、合計240日

②入通院期間の日数

入院6ヶ月(180日)と通院期間6ヶ月(180日)で、合計360日

ここで、①の240日を2倍した480日と、②の360日を比べて、少ないほうを入通院日数とします。

4200円×360日=151万2000円

自賠責基準の入通院慰謝料は、151万2000円となります。

ただし、自賠責保険の場合は、傷害による損害の限度額は、治療費などを含めて120万円と決められているので、実際には、自分で請求しても、自賠責基準で計算した慰謝料すらもらえないこともあります。

■裁判基準の補償額

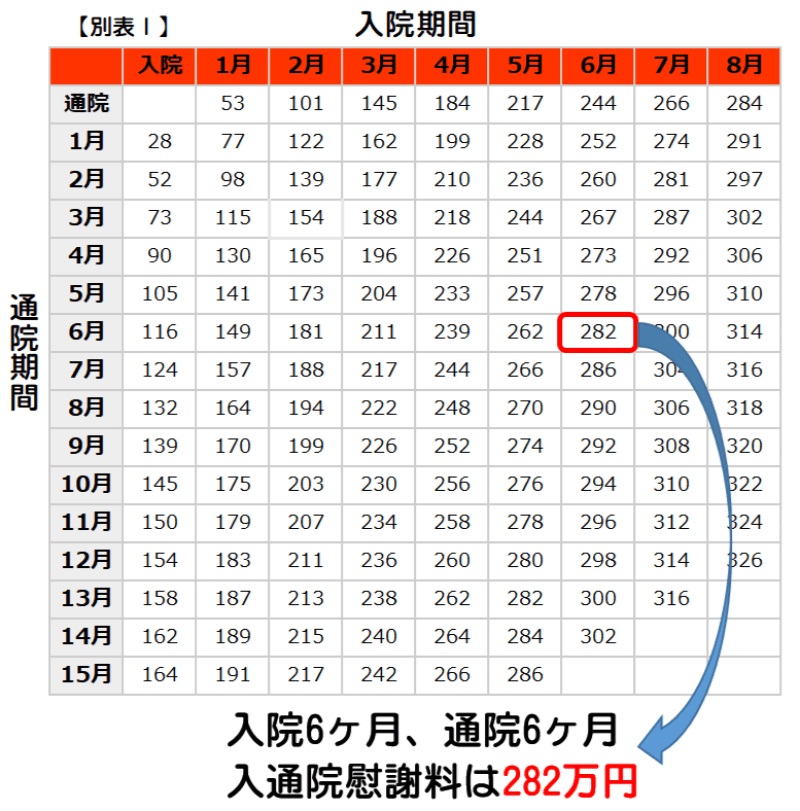

裁判基準の入通院慰謝料は、入院期間、通院期間をもとに、2つの表として定められています。

「別表1」が、通常の傷害による場合、「別表2」が、むちうちなど他覚症状がない場合の入通院慰謝料となります。

今回の例、入院6ヶ月、通院6ヶ月の場合、

・通常の傷害による入通院

入通院慰謝料は、282万円となります。

自賠責基準の入通院慰謝料は、計算上151万2000円でしたが、

裁判基準では、282万円となり、

金額に大きな差が見られます。

上記の表の金額は月単位の基準数値ですから、実際は入院、通院の日割り計算などが必要となります。

3-2:後遺障害慰謝料

交通事故が原因で後遺障害が残ったとき、医師に後遺障害診断書の作成を依頼して、後遺障害認定の申請を行ないます。

そして、後遺障害と認定された場合、その等級に対応した後遺障害慰謝料を請求することができます。

○後遺障害等級10級の後遺障害慰謝料

後遺障害等級10級の、後遺障害慰謝料として、自賠責基準で定められた補償金額は187万円、裁判基準で定められた後遺障害慰謝料は550万円となっています。

後遺障害慰謝料も、自賠責基準より裁判基準のほうがかなり高額になります。

4章:後遺障害等級10級で慰謝料以外にも請求できるお金がある

この章では、交通事故によるケガが原因で、働けなくなった期間の、収入に対する損害の補償を見ていきます。

4-1:休業損害

休業損害とは、交通事故の被害者がケガのために働けず、その期間に得られなかった収入に対する補償のことです。

交通事故で休んだために会社から支払われなかった給与やボーナスなどが対象です。

休業損害の計算は、まずあなたが仕事で得られるはずだった1日当たりの収入「日額基礎収入」を算出し、ケガのために働けなかった「休業日数」をかけて計算します。

「休業損害」=「日額基礎収入」×「休業日数」

日額基礎収入の算出方法は所得の種類によって異なり、また休業日数は治療期間中、実際に休んだ日数ではなく、ケガの内容、程度、治療過程や仕事の内容などによって妥当な日数が算出されます。

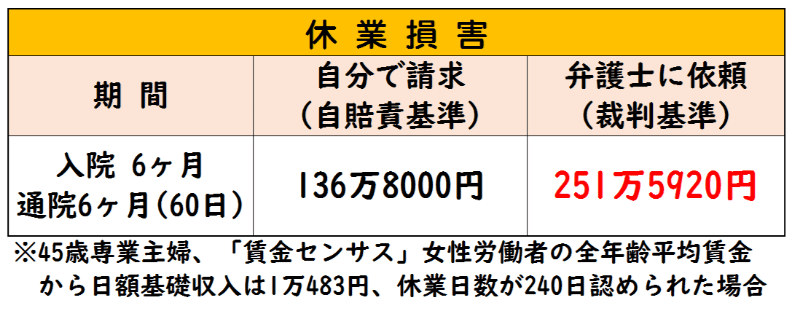

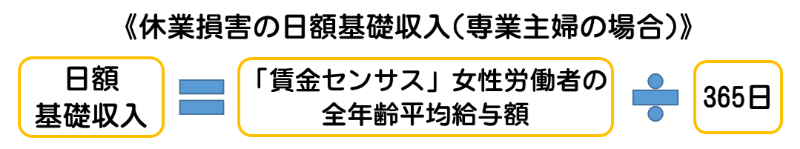

ここで、例として被害者が専業主婦の場合の計算方法を解説します。

○被害者・・・45歳、専業主婦、休業日数は今回、入院期間の6ヶ月(180日)と実際に通院した日数60日をたした日数240日とした場合

■自賠責基準の場合

自賠責基準の休業損害の計算方法では、日額基礎収入が、1日5700円と決められています。

これに休業日数の240日をかけて、

5700円×240日=136万8000円 となります。

ここでも、自賠責基準の場合は、傷害による損害の限度額が120万円ですからかなり減額されるようです。

■裁判基準の計算方法

裁判基準の日額基礎収入は、自賠責基準のように定額ではなく、交通事故前3ヶ月分の収入をもとに、日額基礎収入を算出します。

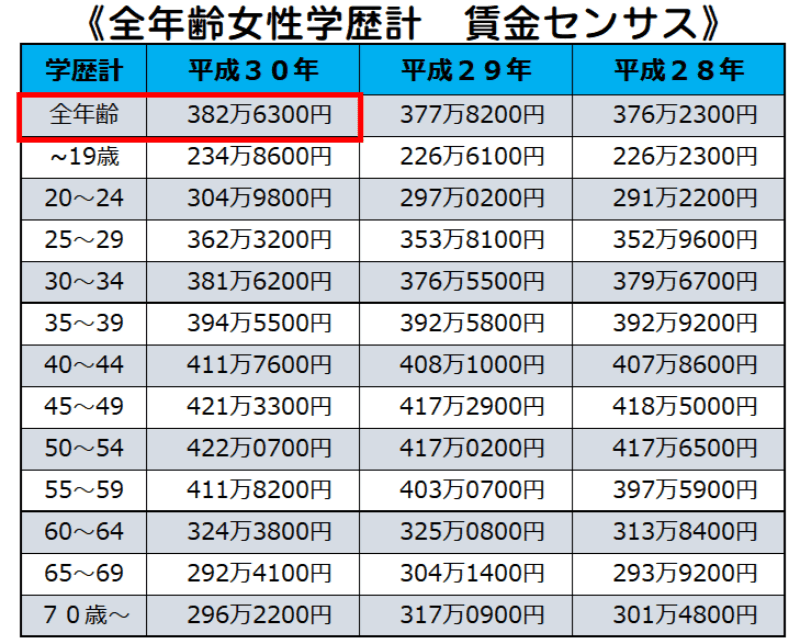

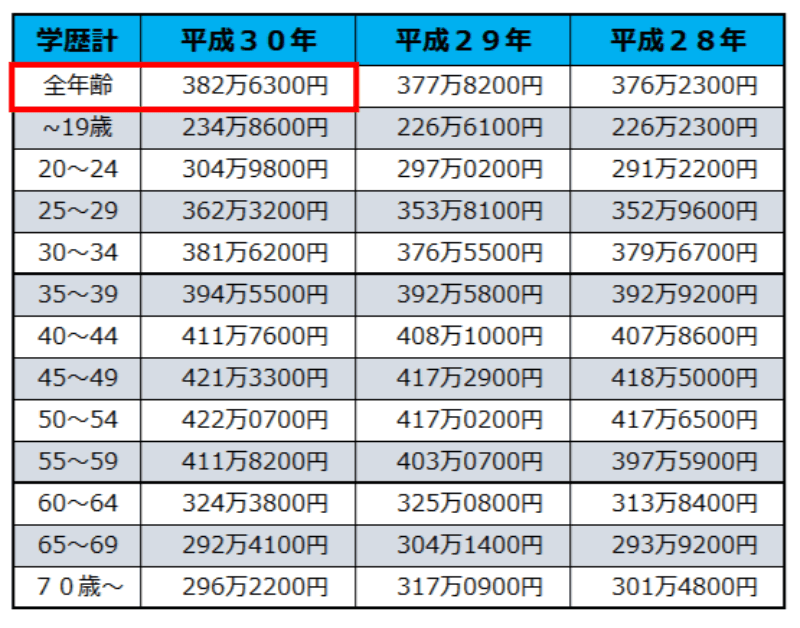

今回の専業主婦の場合は、原則的に「賃金センサス」女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として計算します。

「賃金センサス」とは厚生労働省の統計のことで、平成30年の女性労働者の全年齢平均給与額は382万6300円となります。

それを365日で割った日額基礎収入は1万483円となります。

「休業日数」は、今回の例では、入院中の6ヶ月180日と、通院日数のうち60日を休業日数として240日として計算しています。

今回の例の休業損害を、裁判基準で計算していきます。

先ほど計算した日額基礎収入に、休業日数をかけて、

1万483円×240日=251万5920円

自賠責基準の休業損害は、限度額があるので最高でも120万円になります。

それに対して裁判基準では、251万5920円となります。

休業損害の詳しい内容は、こちらをご覧ください。

【交通事故の休業損害とは】相場一覧と高額請求する方法を徹底解説

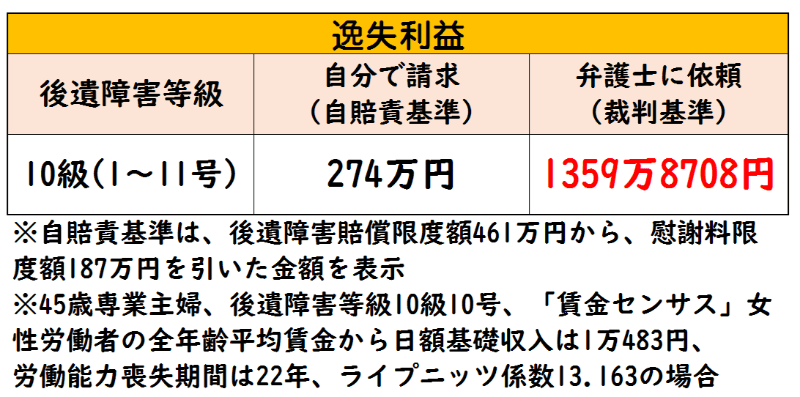

4-2:逸失利益

逸失利益とは、交通事故による後遺障害や死亡によって失われた、将来得られるはずの利益に対する賠償のことです。

被害者の現在の収入、年齢や後遺障害の等級をもとに計算します。

ここで、具体例として、

・45歳

・専業主婦

・後遺障害等級10級10号

の場合を解説します。

■自賠責基準の場合

自賠責保険の基準では後遺障害等級10級の、後遺障害による損失の限度額(逸失利益と後遺障害慰謝料の合計) は、461万円となっています。

つまり、第3章で解説した自賠責保険の後遺障害慰謝料が、限度額187万円でしたので、逸失利益の補償金としては、274万円が限度額となります。

■裁判基準

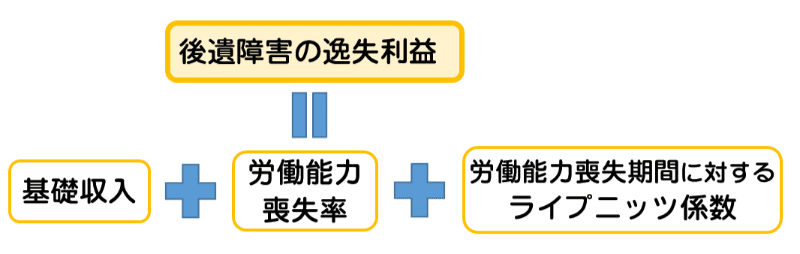

後遺障害の逸失利益の計算方法は、以下の通りです。

各項目、順番に解説していきます。

○基礎収入の計算

・【会社員(給与所得者)】

会社員の場合は、事故前1年間の実際の収入額を、基礎収入として計算します。

・【個人事業主(事業所得)】

個人事業主の場合は、前年の確定申告で申告した金額を実際の収入として計算します。

・【会社役員(役員報酬)】

会社役員の場合は「労働の対価」として認められる部分のみが、基礎収入として計算できます。

・【専業主婦】

専業主婦の場合は、原則的に「賃金センサス」の女性労働者の全年齢平均賃金を基礎収入として計算します。

「賃金センサス」とは厚生労働省の統計のことで、平成30年の女性労働者の全年齢平均給与額は382万6300円ですので、日額基礎収入は10483円となります。

・【学生】

学生の場合も専業主婦と同様に、「賃金センサス」における全年齢平均賃金を基礎収入として計算することが多いですが、その場合も、実際に働くことができる年までの分は控除されます。

こうして、それぞれの収入形態ごとに算出していきます。

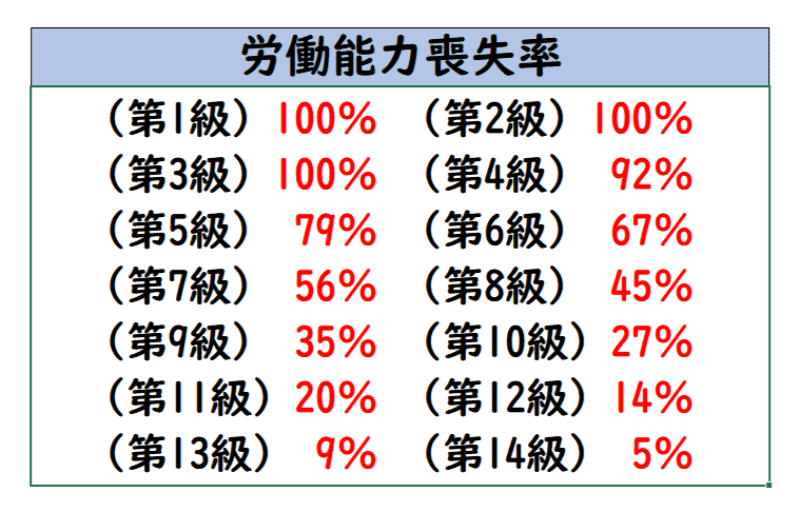

○労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、後遺症によって失われた労働力を、後遺障害の等級に応じた喪失率を定めたものです。

【介護が不要な後遺障害の場合】

後遺障害等級10級の労働能力喪失率は、27%となります。

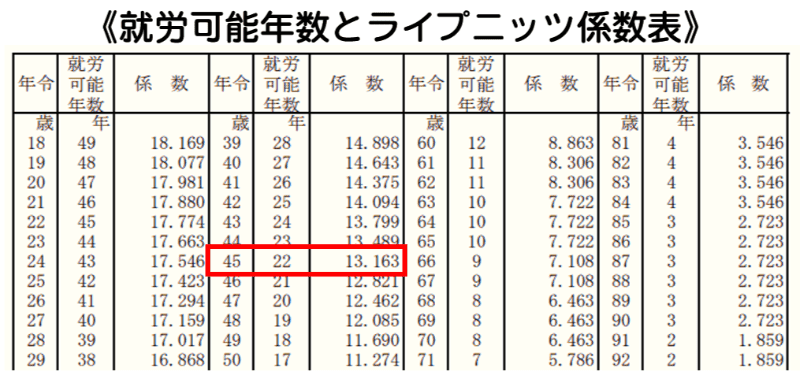

○労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

「労働能力喪失期間」とは、原則として「症状固定(治療してもこれ以上改善されないという診断)」の日から、67歳までの期間とされます。

例えば45歳で症状固定になった場合は、

67歳-45歳=22年

と計算でき、労働能力喪失期間は22年になります。

ライプニッツ係数とは、この労働能力喪失期間の中間利息を控除するための数値です。

この年齢に対応した「ライプニッツ係数」を下記の表から探します。

45歳(労働能力喪失期間は22年)の場合、ライプニッツ係数は「13.163」であることが分かります。

実際に計算すると、「賃金センサス」の平成30年の女性労働者の全年齢平均給与額は382万6300円ですから、

382万6300円×労働能力喪失率0.27×ライプニッツ係数13.163=1359万8708円

裁判基準での逸失利益は、1359万8708円となります。

後遺障害等級10級の被害者が、後遺障害による逸失利益として受け取れる金額は、274万円が限度額となります。

裁判基準の逸失利益としての補償額は、自賠責基準より1000万円以上高額となります。

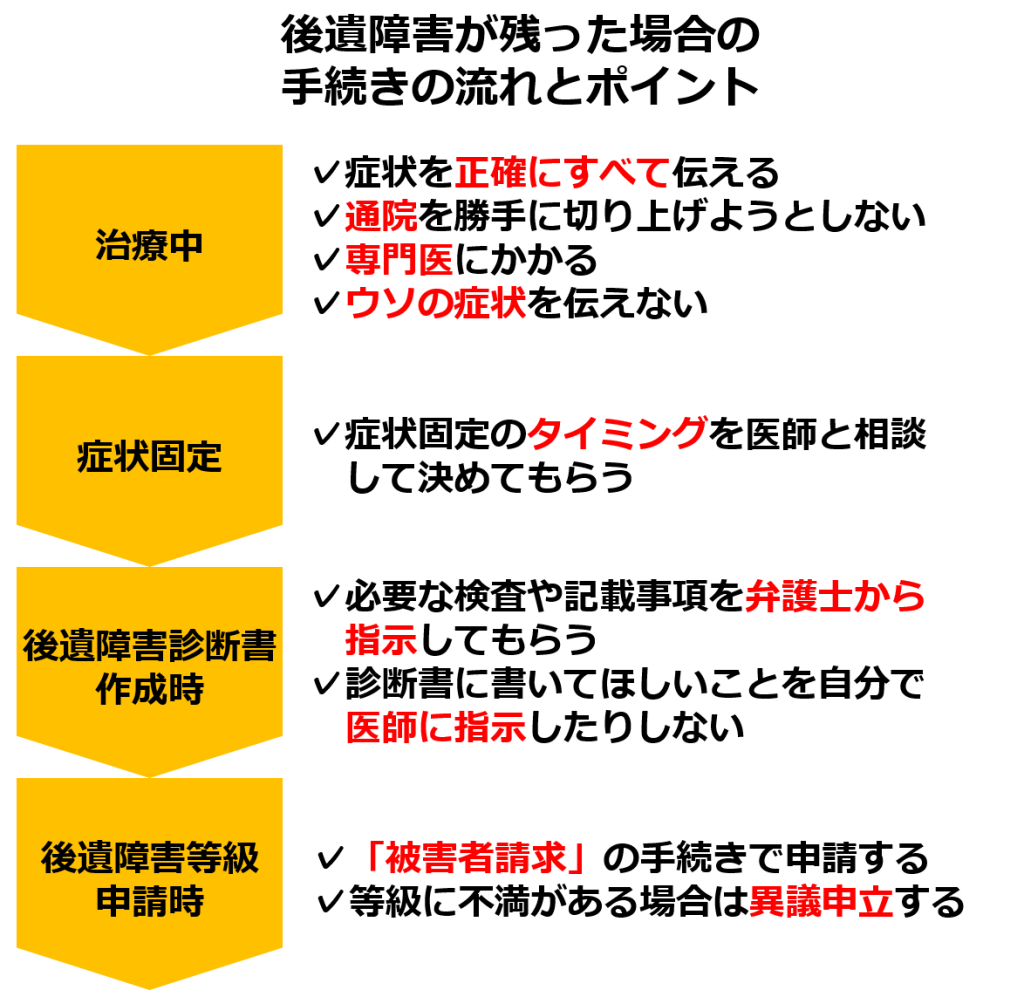

5章:適切な等級に認定してもらうための流れとポイント

後遺障害等級認定の審査は、妥当な後遺障害等級を認定してもらうために、以下のポイントを押さえて行動することが大事です。

後遺障害等級10級にあたる症状には、視力や聴力に関する障害や、関節に関する障害のように外見ではわかりづらい症状などがあります。

これらの症状で認定を得るためには、レントゲンやCTなどの画像だけでなく、様々な検査を通して医学的に証明しなければなりません。

そのためには、できれば事故後の早い段階から、弁護士のアドバイスや、認定に必要な各種の検査などを受けられることをお勧めします。

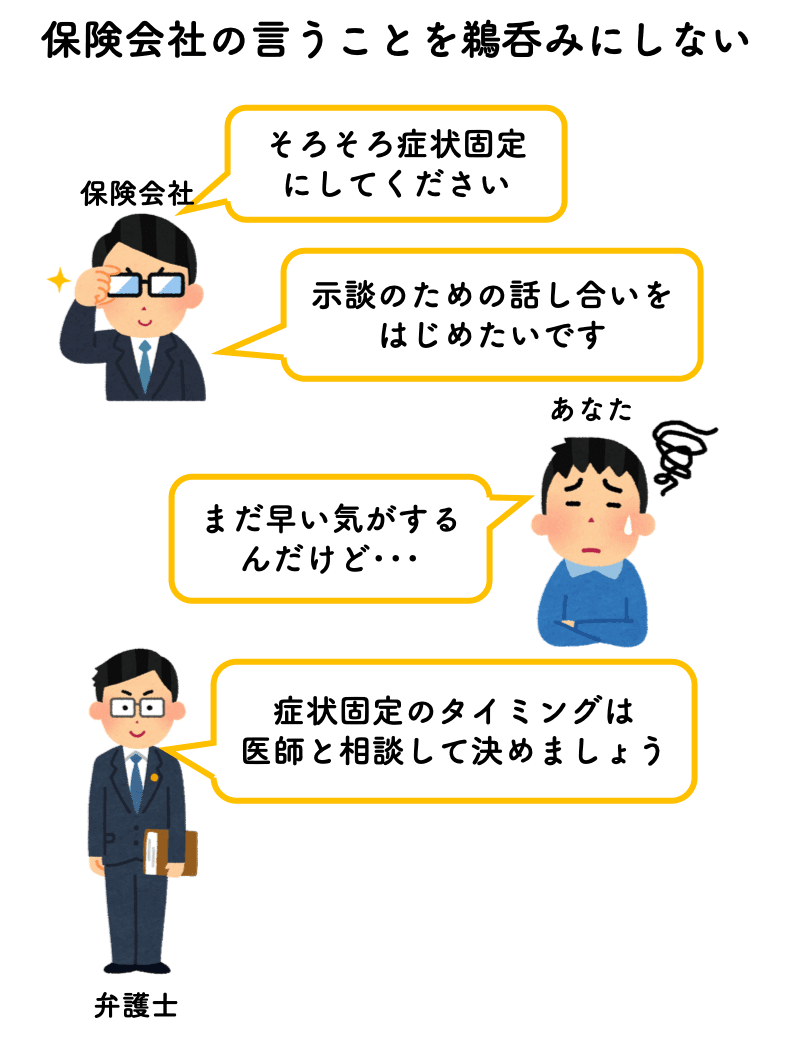

また、加害者側の保険会社との対応で、特に重要なのが、保険会社の言うままに行動しないということです。

保険会社は、

「そろそろ治療費を打ち切ります」

「そろそろ症状固定にしましょう」

などと一方的に言ってくることがあります。

しかし、保険会社の言うままに行動すると、妥当な後遺障害等級が認定されず、慰謝料の金額が大幅に少なくなってしまう可能性があります。

そのため、保険会社の言うままに行動せず、連絡が来たら弁護士に相談することをおすすめします。

後遺障害が残ってしまった場合のやるべきことについて、以下の記事で流れとポイントを詳しく説明しています。

6章:後遺障害等級10級の慰謝料請求は弁護士に依頼するのがおすすめ

交通事故で後遺障害が残った場合は、早い段階で弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士のメリットと弁護士費用について説明します。

6-1:早めに弁護士に依頼するメリット

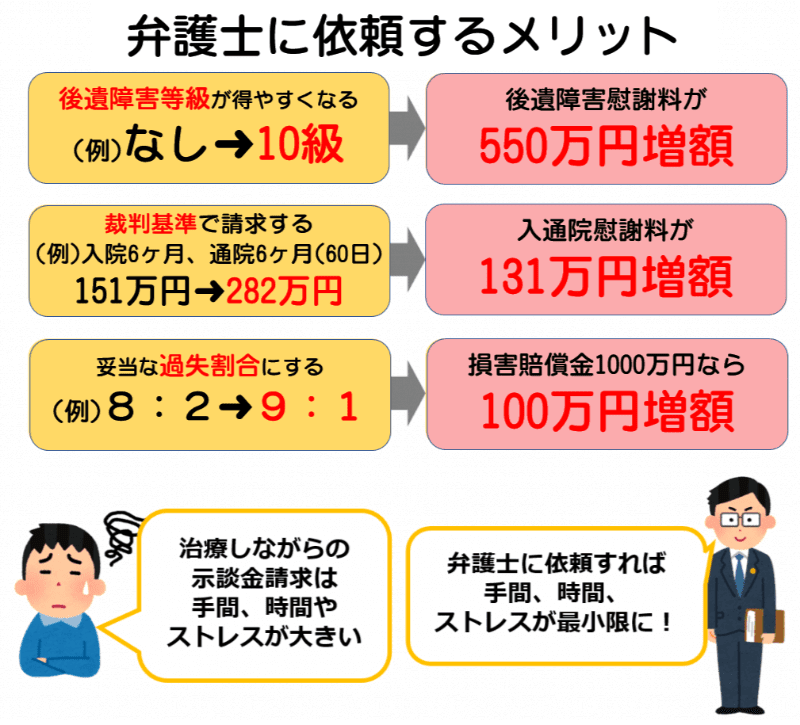

弁護士に依頼すべきなのは、

- 医師の指示のもと、適切な内容の後遺障害診断書を作成してもらえるため、妥当な後遺障害等級が認定される可能性が高まる

- 慰謝料の金額が「裁判基準」で計算され、慰謝料が高額になる

- 妥当な過失割合になり、慰謝料が増える場合がある

- 面倒な手続きを任せられ、手間、時間、ストレスが最小限になる

といったメリットがあるからです。

特に重要なのが、慰謝料の計算基準が「裁判基準」になるという点です。

2章で説明した通り、慰謝料などの計算には、3つの基準があり、弁護士に依頼した場合に適用される「裁判基準」が最も高額になります。

しかし、あなたが自分で請求しても、「裁判基準」が適用されることはほぼあり得ません。

そのため、より高額の慰謝料を請求したい場合は、弁護士への依頼が必須となります。

慰謝料の基準や相場について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【弁護士が解説】交通事故の慰謝料を1円でも多くもらうための全知識

6-2:弁護士費用を抑えるポイント

あなたは、

「弁護士に依頼したいけど、費用がかかりそうだから?」

と思われていませんか?

もし、あなたやあなたのご家族が加入している保険に、弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用の負担は原則0円になります。

また、弁護士費用特約がなくても、「相談料・着手金0円」「増額した場合のみ成功報酬が発生する」という費用体系を導入している事務所ならあなたの負担は非常に小さくてすみます。

まずは、弁護士にご相談ください。

弁護士費用について詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説

7章:後遺障害等級10級の各号の症状

後遺障害等級10級、各号の症状を表す文章はかなり難しく、わかりづらいので、詳しく解説していきます。

7-1:1号)1眼の視力が0.1以下になったもの

ここでいう視力とは、眼鏡やコンタクトレンズなどを使用した矯正視力を指しています。

片目(1眼)の視力が、眼鏡やコンタクトレンズなどで矯正した後でも、0.1以下というのが条件です。

7-2:2号)正面を見た場合に複視の症状を残すもの

複視とは、物が二重に見えてしまう症状のことです。乱視と違う点は、両眼で見ているときに二重に見えて、片目を隠すとすっきり見えます。(両眼複視)

正面を見た場合に、この複視の症状があるものを指します。

7-3:3号)咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

食べ物を噛んで飲み込む(咀嚼)機能か、言葉を話す(言語)機能のどちらかに障害が残った場合に認定される症状です。

咀嚼機能の障害とは、堅いものが食べられず、あるいは十分に食べられないことが医学的に確認できることとされています。

言語機能の障害とは、以下の4種類の発音方法のうち、1種類の発音方法が出来なくなった場合とされています。

口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ

歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、ざ行、じゅ

口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん

咽頭音:は行

7-4:4号)14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

交通事故によって、歯を14本以上喪失した、または著しく欠けるなどして歯科医師による治療(歯科補綴)を受けたものです。

歯を喪失した場合には抜歯も含み、また著しく欠けた状態とは、歯肉より露出している部分(歯冠部)の体積の4分の3以上を失った場合を指します。

7-5:5号)両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

両耳の聴力が、1メートル以上の距離で普通の会話が理解できない状態です。

実際には、オージオメーターなどで聴力検査を行い判定します。

両耳の聴力が、測定値で50dB以上、または40dB以上かつ言葉を言葉として聴き取れる明瞭度が最高70%以下の音しか聞き取れない場合となります。

7-6:6号)1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

片方の耳が、接するほど近寄って話さなければ声が届かない、大声も聞き取れないほどの聴力とされています。

この検査レベルは、測定値(dB、デシベル)が80dB ~ 90dB未満のものです。

7-7:7号)1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

片方の手の親指、または親指以外の2本の指の用を廃した場合です。

用を廃したとは、

・指の長さが半分以下になってしまった

・親指の場合は第1関節より先の可動域が2分の1以下になった

・その他の指は第2関節より先の可動域が2分の1以下になった

状態をさします。

7-8:8号)1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

片方の足が3cm以上短くなった場合です。

おなじく、5cm以上短くなった場合は後遺障害等級8級5号になります。

7-9:9号)1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

片方の足の親指、または親指以外の4本の足の指を失った場合です。

ここでいう指を失ったとは、指の第2関節より先を切断してしまった状態です。

7-10:10号)1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

上肢の3大関節とは、肩、肘、手首のことを指します。

関節の著しい障害とは、障害を負った関節の可動域が、健常な関節の可動域の1/2以下になった状態です。

7-11:11号)1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

下肢の大関節とは、股関節・膝・足首のことを指します。

この中の1関節が、10号の上肢と同じように、障害を負った関節の可動域が、健常な関節の可動域の1/2以下になった状態をいいます。

以上、後遺障害等級10級の各号の症状を解説しましたが、わかりにくいところも多いと思います。

まとめ

いかがでしたか?

ここまで、後遺障害等級10級について解説してきました。

最後に今回の内容をまとめます。

後遺障害等級10級の11種類、各号の症状

後遺障害慰謝料の計算で大事な3つの算出基準

後遺障害慰謝料の算出基準として、

○自賠責基準:自賠責保険が定めた最低限度の基準

○任意保険基準:任意保険会社が独自に定めた基準

○裁判基準:過去の判例をもとに、弁護士に依頼することで得られる最も高額な算出基準

この3つの算出基準があります。

後遺障害等級10級の2つの慰謝料と相場

・入通院慰謝料…入院、通院による精神的損害に対する慰謝料

・後遺障害慰謝料…後遺障害による損害に対する慰謝料。後遺障害等級ごとに補償金額が定められています。

後遺障害等級10級で慰謝料以外にも請求できるお金がある

・休業損害…治療期間の収入減に対する補償

・逸失利益…将来の減収に対する補償

適切な等級に認定してもらうための流れとポイント

弁護士に依頼するメリット

この記事の内容を参考にして、これからの行動に役立ててください。

弁護士選びや弁護士費用について詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説