- 更新日:2024.04.09

- #ブラック企業退職

今すぐ辞めよう!ブラック企業を穏便かつ確実に退職する方法と2つの注意点

この記事を読んで理解できること

- ブラック企業を退職する流れ

- ブラック企業を退職するときの4つの注意点

- ブラック企業を退職後にやるべきこと

- ブラック企業を退職後は未払い残業代を請求しよう

- 二度とブラック企業に入らないために知っておくこと

あなたは、

「会社を辞めると言ったら、何をされるか分からないから怖い」

「ブラック企業から退職したいけれど、引き止められて辞められない」

「損害賠償を請求すると脅された」

こんな悩みをお持ちではありませんか?

このまま会社に居続けるのは辛い、でも辞めることもできないというのはとても苦しいですよね。

でも、安心してください。

労働者には「辞める権利」があるため、どんなブラック企業であっても、あなたの行動次第で確実に辞めることが可能なのです。

ただし、“トラブルなく、穏便に”退職するためには、行動するための正しい知識が必要です。

そこで、この記事では、

- ブラック企業を穏便・確実に辞めるための流れ

- 確実に退職するための注意点

- 未払いの残業代を会社に請求して取り返す方法

- もう二度とブラック企業に入らないために知っておくこと

という4つの項目について解説します。

今の会社を本気で辞めたいと思っている人は、この記事をしっかり読んで、退職に向けてすぐに行動を起こしてください。

目次

1章:ブラック企業を退職する流れ

「会社を退職したいと言っても辞めさせてもらえない」

普通の会社なら、辞める意思を伝えれば、無理矢理引き止めようとしたり、退職を拒否されることはありません。

しかし、ブラック企業は、できるだけ今いる社員を働かせ続けたいと考えているため、なんとしてでもあなたの退職を引き止めようとしてくる可能性があります。

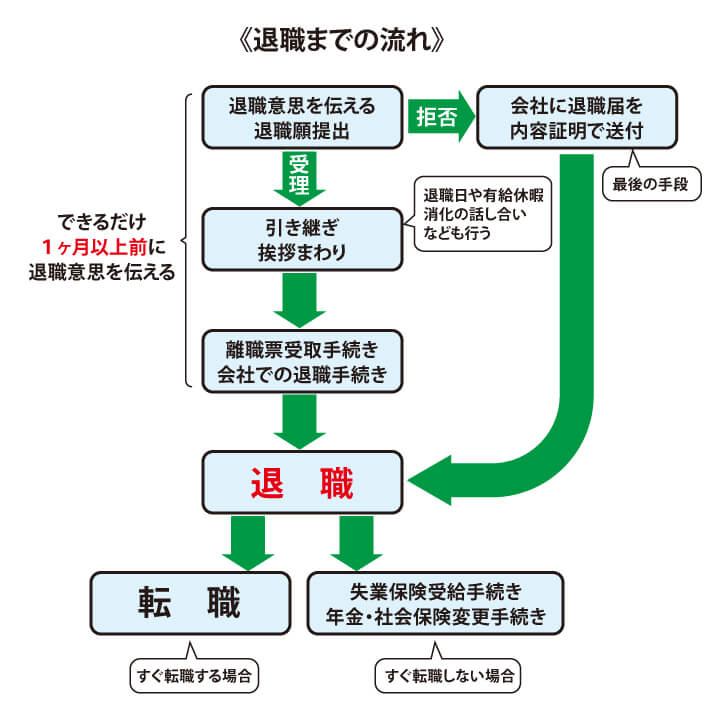

その場合、会社を確実に退職するための流れとしては、次の2つがあげられます。

- 退職届を書き退職意思を伝える

- 退職時期などの交渉と引き継ぎ・挨拶回り

それぞれ順番に解説していきます。

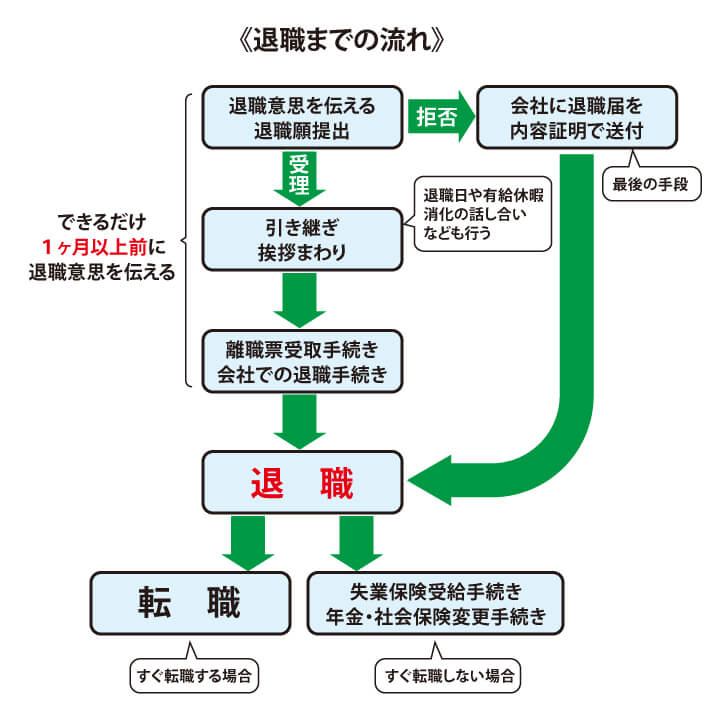

1-1:退職届を書き退職意思を伝える

さっそくですが、会社を辞める流れは以下のようになっています。

まずは、会社の就業規則を確認し、できれば退職を希望する1ヶ月以上前に退職の意思を伝える必要があります。

普通の会社ならば、1ヶ月では期間が短いため、2ヶ月以上前に伝えておくとより良いです。

しかし、ブラック企業の場合は、退職の意思を早くから伝えておくと、「考えておく」「来月また話そう」などと濁され、うやむやにされる可能性もありますので注意してください。

法律上は、2週間前に退職の意思を伝えていれば、辞めることができるとされているので、できれば1ヶ月前、最悪の場合でも2週間前には上司に話しておきましょう。

退職の意思を伝えると、まず引き止められる可能性がありますが、そのためのポイントとして次の4つがあげられます。

- 上司と2人で話す場を設ける

- 話を中断されないために、忙しくない時間帯を選ぶ

- 「辞めたいと思っている」などではなく、はっきり「辞めます」と伝える

- 「仕事がきついから」などネガティブな理由ではなく、ウソでも「やりたいことが見つかった」などポジティブな理由を伝える

それでも、退職を拒否されてしまった場合の対応方法については、後ほど解説します。

退職願を出す場合は、詳しい退職の事情などを書く必要はありません。

会社によってフォーマットが用意されていることもありますが、なければ以下のものを参考にしてください。

退職願

私事、

一身上の都合により、来る令和○○年○月○日をもって退職致したく、ここにお願い申し上げます。

令和○○年○月○日

○○事業部○課 退職太郎 印

○○株式会社 代表取締役○○殿

「退職願」とは、社員が会社に「退職させてください」と願い出るものです。

一方で「退職届」とは、会社に対して一方的に「退職します」と宣言するものです。

そのため、退職願が受理されず、辞めることができなかった場合は、「退職届」を書いて会社に渡す、あるいは内容証明で送る必要があります。

1-2:退職時期などの交渉と引き継ぎ・挨拶回り

退職を了承してもらった場合は、

- 具体的な退職時期の決定

- 有給消化の時期

- 引き継ぎの計画

などを上司との間で決めて、計画的に行動していきましょう。

また、引き継ぎの業務などと並行して、これまでにお世話になった社内の人に挨拶回りをしましょう。

もし、ブラック企業で一刻も早く会社から離れたい場合、業務の引継ぎは法的に労働者に義務付けられているわけではないので、有給休暇を消化してそのまま退職することもできます。

ただし、ブラック企業の場合は、

「退職時期をはぐらかされる」

「有給休暇を消化させてくれない」

などの可能性がありますので、このケースの対応方法については後ほど解説します。

退職する場合にやるべきことについて理解することができたでしょうか?

これは退職する場合の「一般的な会社での流れ」ですので、あなたがブラック企業にいる場合の注意点について、これから解説します。

2章:ブラック企業を退職するときの4つの注意点

ブラック企業を退職する場合、次の4つの注意点があげられます。

- 有給休暇の消化を拒否される場合がある

- 退職を拒否される場合がある

- 損害賠償請求すると脅される場合がある

- 離職票を出してくれない場合がある

これらのケースの対応方法について解説します。

2-1:有給休暇の消化を拒否される場合がある

そもそも、労働者には有給休暇を取得する権利があり、法律上、最低でも以下の日数の有給休暇を取得できると決められています。

有給休暇取得の条件は、次のようになります。

- 雇い入れの日から6ヶ月以上勤務

- 全労働日の8割以上出勤

そのため、本来ならあなたが会社に対して「退職前に有給休暇を消化したい」と伝えれば、自動的に有給休暇を取得できることになっています。

しっかり権利を主張して、退職前に有給休暇を消化するようにしましょう。

2-2:退職を拒否される場合がある

退職することを拒否された場合でも、あなたには「会社を辞める権利」があります。

そのため、会社に対して、「退職届」を「配達証明付き内容証明郵便」で送付することで、法律上あなたは退職することが可能です。

内容証明とは、日本郵便がその郵便物の送り主の宛名、住所、内容などを証明してくれる制度のことで、配達証明付きにすることで、配達した日付や宛名についても証明してくれます。

そのため、会社が「届いていない」と言っても、それがウソであることを証明することができます。

退職の1ヶ月前、ないしは最低でも2週間前までに「退職届」を内容証明で送っていれば、会社から退職を拒否されていても、あなたは退職届に書いた日程で退職することが可能です。

2-3:損害賠償請求をすると脅される場合がある

退職すると言ったら、「損害賠償請求する」と言われてしまった、というケースがあります。

しかし、そもそも、雇用契約で違約金の請求や研修費の返還などを定めていないのに、「損害賠償請求する」などといってもその請求は認められません。

また、雇用契約でそのような契約を締結していたとしても、法律には、以下のような規定があるため、基本的に損害賠償請求が有効になることはありません。

①「労働契約の不履行についての違約金の定めや損害賠償の予定」は禁止

社員の都合で退職する場合に、違約金や損害賠償を請求する、などのことを、雇用契約で締結させることは法律上禁止されています。

②「労働者の退職の自由を奪うような研修費用等の返還請求」は原則認めない

会社が社員の研修費用を立替え、その費用を退職時に請求する契約を締結することは、その社員の退職を足止めすることになります。

そのため、原則的に禁止されています。

特に、

- 研修を拒否する自由が社員にない

- 研修が業務の一環になっている

- 研修終了後の拘束期間の定めがない

などの場合は、研修費を後から請求することを雇用契約で決めていても、認められないケースが多いです。

ただし、中には研修費の返還が認められたケースもありますので、詳しくは弁護士等の専門家に相談してください。

2-4:離職票を出してくれない場合がある

退職後に雇用保険の失業手当の給付を受ける場合は、離職票が必要になりますが、ブラック企業の中には離職票を出してくれない場合があります。

離職票は、一般的には退職後10日~2週間程度で自宅に郵送されますが、届かない場合は会社に確認し、交付されない場合はハローワークや労働基準監督署に相談しましょう。

3章:ブラック企業を退職後にやるべきこと

退職後に次の会社への転職が決まっている場合は、退職後にやるべきことは必要書類を転職先に提出するだけです。

しかし、すぐに転職しない場合は、失業保険申請、社会保険・年金等の手続きが必要になります。

ブラック企業を退職後にやるべきことは、次の5つです。

- ハローワークで失業給付の申請

- 健康保険の切り替え手続き

- 年金の加入手続き

- 住民税の納付手続き

- 未払い賃金の有無・金額を確認

それぞれ解説していきます。

3-1:ハローワークで失業給付の申請

退職後の転職先が決まっていない場合は、失業保険を受給できる可能性がありますので、まずはハローワークでその手続きを行いましょう。

失業保険は、

-

- 退職前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた

- 積極的に求職活動をしている

- 転職先が決まっていない

などの条件に当てはまる場合、受給することができます。

雇用保険の失業給付を請求する際には離職票が必要になるので、会社を退職する際に離職票(雇用保険被保険者離職票)の交付を請求しましょう。

離職票は、一般的には退職後10日~2週間程度で自宅に郵送されます。

失業保険の受給について詳しく知りたい場合は、ハローワークの次のページを参照してください。

3-2:健康保険の切り替え手続き

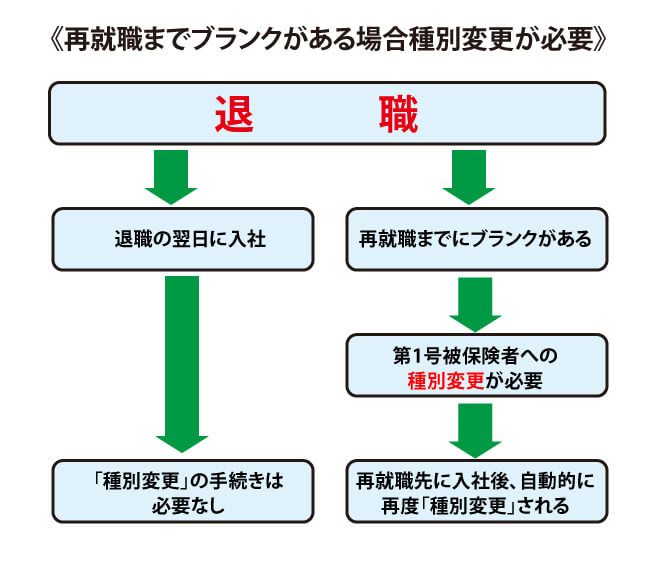

次の会社に入るまでブランクがある場合は、健康保険を変更する手続きが必要になります。

その選択肢としては、

- 家族の扶養に入る

- 退職した会社の健康保険を「任意継続」する

- 自治体の窓口に行って「国民健康保険」への加入に変更する

の3つがあります。

扶養してもらえる家族がおらず、「社会保険の資格喪失日の前日までに、2ヶ月以上会社の社会保険に加入していた」という場合は、会社の社会保険を「任意継続」することができます。

つまり、辞めた会社の社会保険に、継続して加入し続けることができるということです。この場合、任意継続か国民健康保険への加入を自分で選ぶことができます。

しかし、扶養してくれる家族がおらず、「資格喪失日の前日までに、会社の社会保険に加入していた期間が2ヶ月に満たない」場合は、あなたの住む自治体の窓口に行って、国民健康保険に加入する必要があります。

もし、国民健康保険に入らなければ、再就職するまでの間に病気や怪我をした場合、病院でかかった医療費を「全額」自分で支払わなければなりません。

加入していれば3割しか負担しなくていいため、必ず役所に行き加入するようにしましょう。

あなたに失業保険の受給資格があれば、国民健康保険の保険料の免除申請ができます。

失業保険の受給期間中は、健康保険の保険料を大幅に減らすことができるのです。

3-3:年金の加入手続き

次の会社に入社するまでにブランクがある場合は、年金も変更の手続きを行う必要があります。

手続きとは、会社員の種別である「第2号被保険者」から、「第1号被保険者」に種別を変更する手続き(種別変更)を行うものです。

もし、種別変更の手続きを行わないと、次の会社に入社するまでの間に「年金の未納期間」が発生し、将来受給できる年金額が減ってしまうのです。

そのため、退職後は14日以内に、自治体の年金窓口で種別変更の手続きを行いましょう。

再就職後は、再びその会社での年金(厚生年金)の加入手続きを行うことで、今度は自動的に「第1号」から「第2号」に種別変更されますので、自分で手続きを行う必要はありません。

3-4:住民税の納付手続き

会社に勤めている場合、住民税は毎月の賃金から天引き(特別徴収)されますが、退職する場合は、自分で納付する普通徴収に切り替わるか、転職先の会社で天引き(特別徴収)を継続するか手続きが別れます。

多くの場合、退職した会社に特に依頼をしなければ、普通徴収へ自動的に切り替え手続きが取られます。

その後、自治体から送られてきた納付書で住民税を支払うか、転職した場合は、転職先の会社で改めて特別徴収への切り替え手続きが行われます。

住民税は、前年の所得に対して課税され、翌年の6月以降に月々納付する仕組みなので、退職する月日(5月末日までか6月1日以降か)によって納付方法の細かな部分が異なります。

3-5:未払い賃金の有無・金額を確認

ブラック企業の多くは、社員の残業代をごまかして未払いにしているケースがとても多いです。

そのため、退職後といわず在職中から、残業代などの未払い賃金の有無・金額を確認することが大事です。

残業代は、以下のような計算式で簡単に計算することができます。

残業代=基礎時給×割増率×残業時間

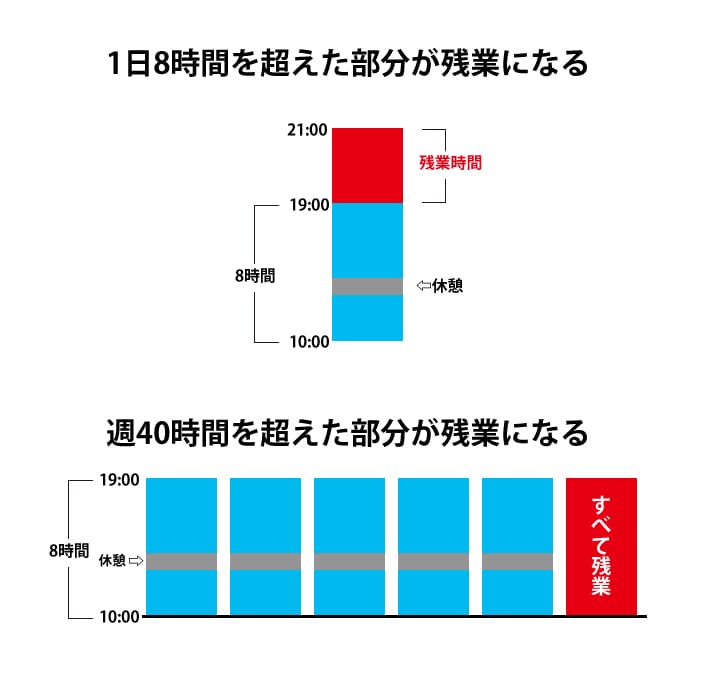

ここでの「残業時間」とは、「1日の労働時間の8時間を超える部分」もしくは「週の労働時間の40時間を超える部分」になります。

「基礎時給」とは、あなたの時給のことです。

月給制で働いている人は、自分の月給を170で割るとおおよその基礎時給を計算することができます。

※時給の計算について、詳しくは以下の記事を参照してください。

【図解】残業代の時給の計算方法と損しないために注意すべきポイント

「割増率」とは、「1日8時間、週40時間」を超えた残業時間の時給にかけられるもので、大きく分けると以下の4つがあります。

- 通常の残業時間:1.25倍

- 法定休日(週1日は必ず休まなければならない日):1.35倍

- 通常の深夜残業(22:00〜翌朝5:00):1.5倍

- 法定休日の深夜残業:1.6倍

それでは実際に計算してみましょう。

あなたの基礎時給が1,200円で、1ヶ月の残業時間が60時間、深夜や法定休日の残業がなかったとすると、1ヶ月の残業代は以下のように計算できます。

基礎時給1,200円×割増率1.25倍×残業時間60時間=9万円

この残業代を3年分さかのぼって請求すると考えると、

9万円×36ヶ月=324万円

になります。

未払い残業代として、3年間の合計で324万円を請求することができます。

そこで、次にブラック企業を退職するときに、未払いの残業代を請求して取り返す方法について解説します。

4章:ブラック企業を退職後は未払い残業代を請求しよう

ブラック企業をようやく退職できたならば、退職後に、辞めた会社に未払いになっている残業代を請求してはいかがでしょうか。

ブラック企業は長時間の残業をさせ、残業代を払っていないことが多いため、請求して回収できる可能性が高いからです。

これから解説するように、残業代請求のハードルは一般的に考えられているより下がっており、多くの人が、気軽に残業代を回収しています。

それでは、これから残業代を請求するための方法について解説します。

会社から残業代を取り返すための方法には、

- 自分で直接請求する方法

- 弁護士に依頼する方法

という2つがあります。

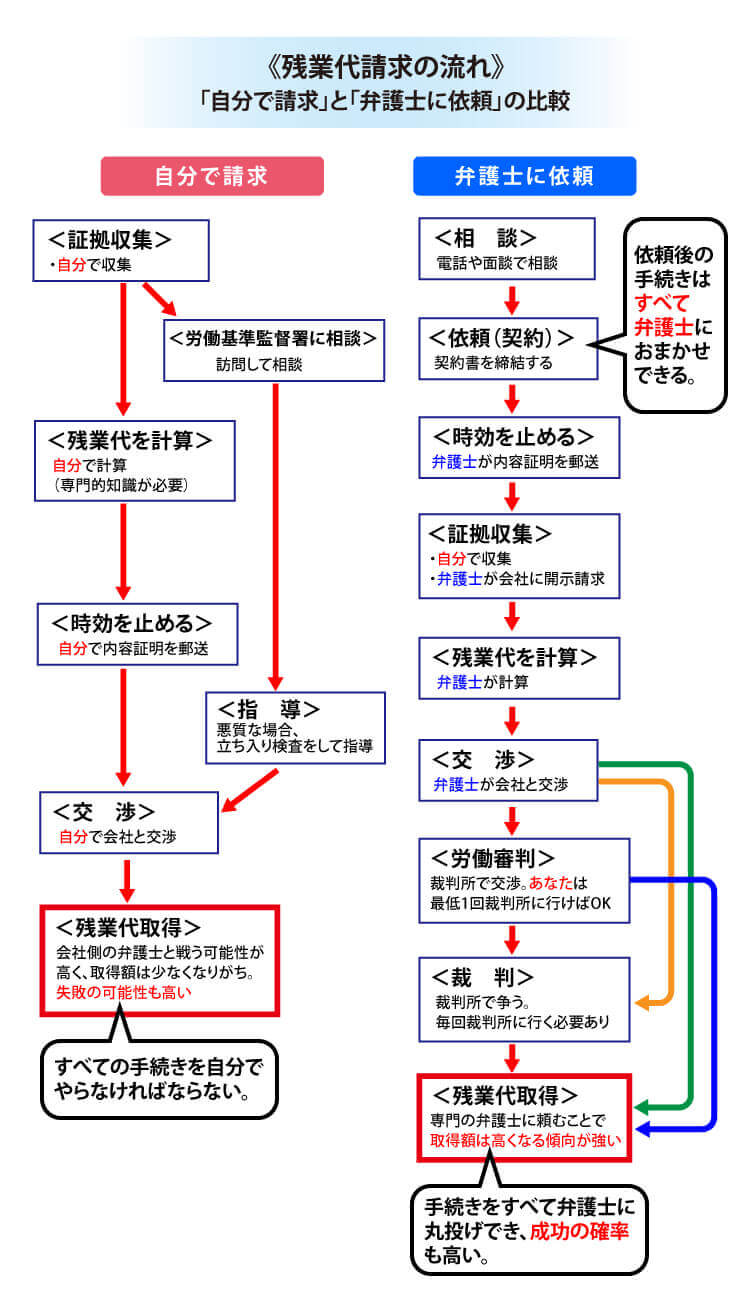

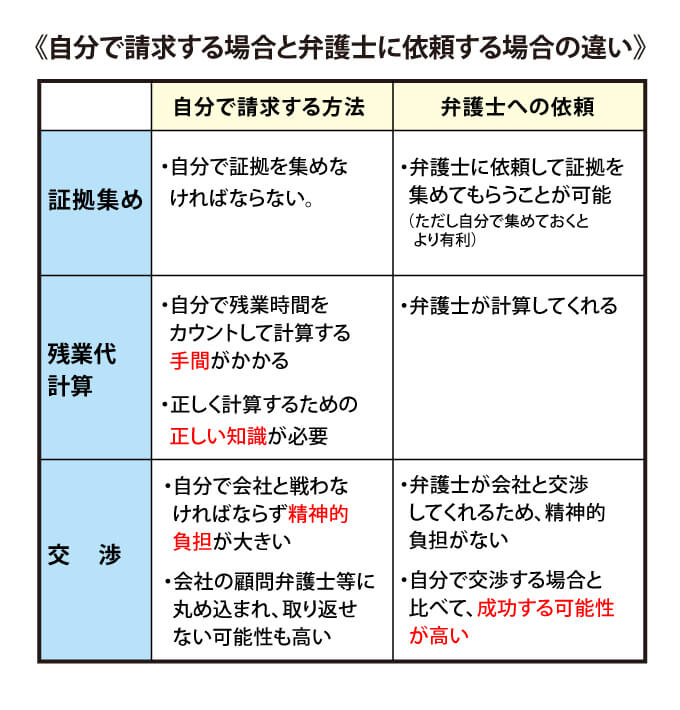

自分で請求する場合と、弁護士に依頼して請求する場合とでは、下記のように流れが異なりますので、注意してください。

また、この2つの方法には、以下のようにメリット・デメリットがあります。

このように、自分で請求する方法では、手間・時間・精神的負担が大きいだけでなく、弁護士に頼む方法に比べて回収できる金額が少なくなる可能性が高いです。

そのため、残業代請求はプロの弁護士に依頼するのがおすすめです。

とはいえ、自分で請求する方法についても知りたいという人もいると思いますので、自分でできる方法から解説します。

4-1:残業代を取り返すための2つの選択肢

それでは、これから残業代請求の2つの方法について、

- 自分でできる方法

- 弁護士に依頼する方法

に分けて解説します。

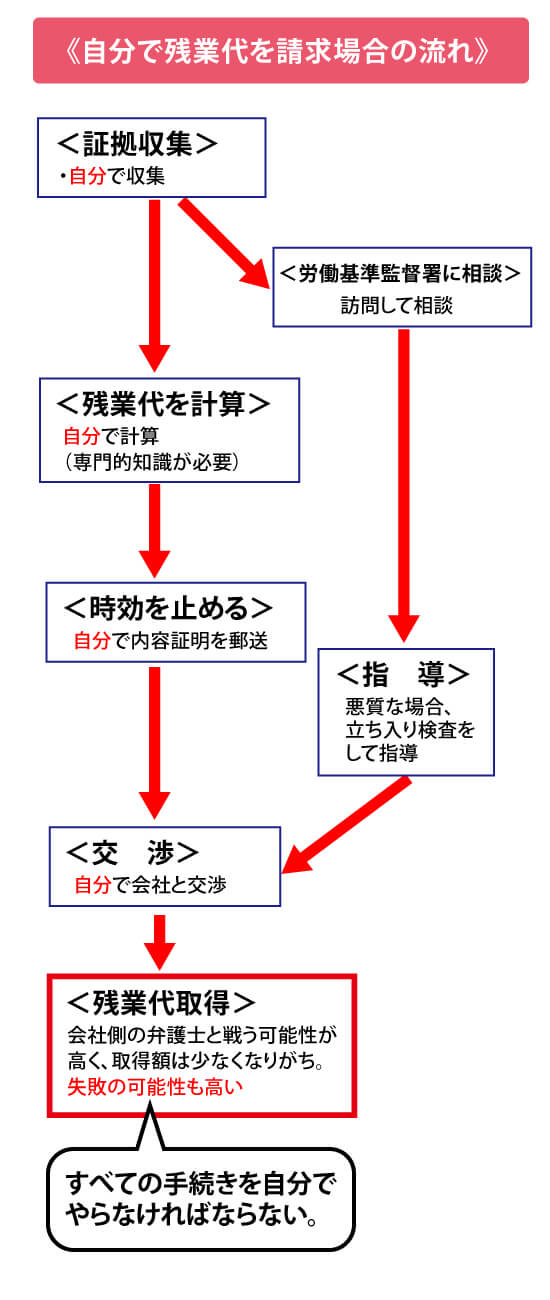

4-1-1:自分で残業代を請求する2つの方法

自分で請求するには、『内容証明を送る』方法と『労働基準監督署に相談する』方法の2種類があります。

それぞれの方法の流れについて、詳しく解説します。

【自分で会社に内容証明を送って直接請求する】

自分で会社に残業代を請求するためには、会社に「配達証明付き内容証明郵便」で、請求書を送る必要があります。

【内容証明ひな形】

私は○○年○○月○○日、貴社に入社し、○○年○○月○○日に退社した者です

私は、○○年○○月○○日から○○年○○月○○日(以下「請求期間」とします。)まで、貴社に対し、合計■時間の時間外労働を提供いたしましたが、貴社からは、一切、割増賃金のお支払いただいておりません。

よって、私は、貴社に対し、請求期間内の未払割増賃金の合計額である★円の支払を請求いたしますので、本書面到達後1週間以内に、以下の口座に振り込む方法によるお支払をお願いいたします。

○○銀行○○支店

○○預金(普通・定期などの別)

口座番号○○

口座名義人○○

なお、本書面到達後1週間を過ぎても貴社から何らご連絡いただけない場合は、やむを得ず訴訟を提起させていただくことをあらかじめ申し添えます。

ただし、自分で会社に内容証明を送って残業代を請求しても、会社側にも顧問弁護士が付いていて、うまく丸め込まれてしまう可能性が高いです。

つまり、あなたが残業代を請求しても、1円も取り戻せないかもしれないのです。

そこで、もう1つの自分でできる手段として、労働基準監督署に申告するという手段があります。

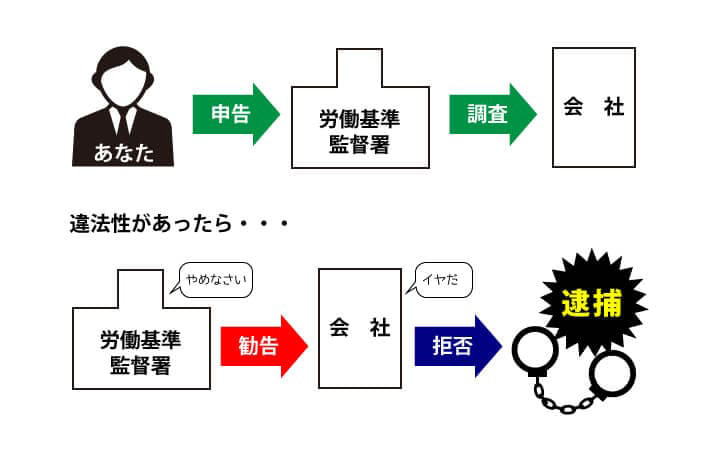

【労働基準監督署に申告する】

「労働基準監督署」とは、厚生労働省の出先機関で、労働基準法に基づいて会社を監督するところです。

給料の未払いは労働基準法違反のため、労働基準法に相談することで解決にいたる可能性もあります。

このような流れで労働基準監督署に申告することができるのですが、この方法は「残業代を請求したい場合」は、あまりおすすめではありません。

なぜなら、労働基準監督署は、労働基準法に違反している会社の行為を「正す」機関であり、残業代を取り返してくれる機関ではないからです。

また、労働基準監督署は、労働者からのすべての申告で動くわけではありません。

それは、全国には400万を超える法人があるにもかかわらず、日本の労働基準監督署の人員は、非常勤の職員を含めても約2400人しかおらず、明らかに人員不足だからです。

そのため、過労死や労働災害などの「人命に関わる問題」が優先して処理されるため、「残業代の未払い」では、動いてもらえない可能性が高いのです。

そこで、残業代を取り返す場合には、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。

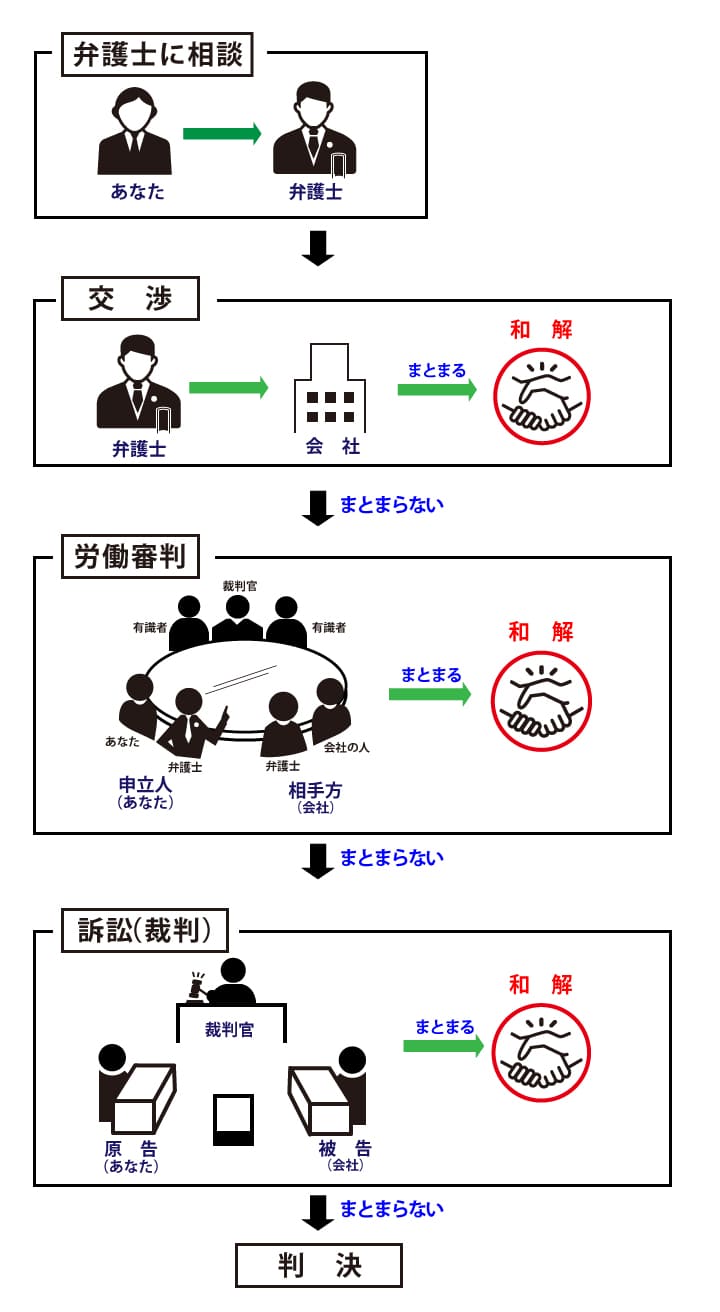

4-1-2:弁護士に依頼して残業代を請求する

残業代をより高額かつ確実に取り返すためには、弁護士に依頼することが最善です。

なぜなら、残業代の計算や交渉は、専門的な知識が必要なため、1人で戦っては会社側に負けてしまうからです。

弁護士に依頼した場合、

- 交渉

- 労働審判

- 訴訟(裁判)

といった手段によって、残業代請求の手続きが進められます。

実は、弁護士に依頼すると言っても「訴訟」になることは少ないです。

おそらくあなたが心配しているであろう「費用」の面でも、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、「相談料」や「着手金」ゼロで依頼することができます。

弁護士に依頼すると、あなたの「会社と戦う」という精神的負担を、弁護士が肩代わりしてくれるだけでなく、時間・手間を節約することもできるのです。

さらに、「完全成功報酬制」の弁護士に依頼することで、初期費用もほぼゼロにできるのです。

ただし、弁護士に依頼する場合は「弁護士なら誰でもいいだろう」とは考えないでください。

実は、法律の知識は広い範囲に及ぶため、自分の専門分野以外の件については、あまり知識がない弁護士が多いです。

そのため、残業代請求に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

残業代請求に強い弁護士の選び方や、相談の流れ・かかる費用などについて、詳しくは以下の記事に書いていますので、ご覧になってください。

【残業代請求】弁護士選びの8つのポイントと解決までの流れや費用を解説

残業代の請求方法について、理解することができたでしょうか?

残業代請求時に注意すべき2つのポイントについて解説します。

4-2:残業代請求における2つのポイント

残業代請求には、

- 3年の時効が成立する前に手続きを行う

- 必要な証拠を集めておく

というポイントがあります。

それぞれ順番に解説します。

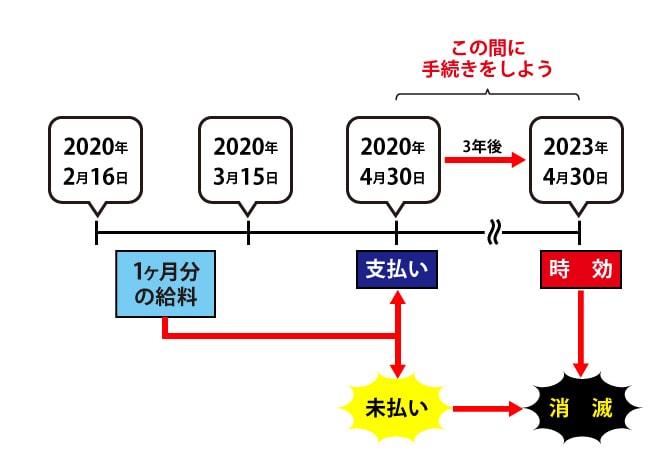

4-2-1:残業代請求には3年の時効がある

未払いの残業代は、いつまでも請求できるわけではありません。

「3年」の時効が成立すると、二度と請求できなくなります。

時効の基準となるのは、「毎月の給料日」です。

【給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」の場合】

例えば、給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」の場合、2020年2月16日から3月15日までの給料は、2020年4月30日に支払われます。

そのため、2020年3月15日締めの給料は、2023年の4月30日経過時に時効を迎えます。

そこで、2020年3月15日締めの給料の時効を止めるためには、2023年の4月末までに「時効を止める」手続きを行う必要があります。

毎月の給料日がくるたびに時効が成立し、1ヶ月分の残業代が消滅してしまいます。

少しでも多くの残業代を取り返すために、できるだけ早く行動を開始しましょう。

4-2-2:残業代請求に必要な証拠一覧

未払いの残業代を請求するときに、まずやるべきなのが「証拠集め」です。

証拠集めは、まずは自分で行うことをおすすめします。

証拠集めも弁護士に依頼することは可能ですが、弁護士が証拠を要求しても提出しない悪質な会社もあるため、会社に在籍しているうちに、自分で証拠を集めておくことがより確実なのです。

残業代請求の証拠として有効なのは、以下のようなものです。

【勤怠管理している会社で有効な証拠】

- タイムカード

- 会社のパソコンの利用履歴

- 業務日報

- 運転日報

- メール・FAXの送信記録

- シフト表

【勤怠管理していない会社で有効な証拠】

- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(最もおすすめ)

- 残業時間の計測アプリ

- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)

会社が勤怠管理をしていないため、自分で勤務時間を記録する場合、毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。

具体的な業務についても書くのがベストです。

家族に帰宅を知らせるメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。

証拠は、できれば3年分あることが望ましいですが、なければ一部でもかまいません。

できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。

ただし、手書きの場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。

証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、証拠として利用できなくなり、残業していた事実を証明できなくなる可能性があります。

そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、曖昧さが指摘されないようにしておきましょう。

5章:二度とブラック企業に入らないために知っておくこと

ここでもう1つ大切なことは、二度とブラック企業に入らないために、その特徴などを知っておくことです。

以下のような特徴に当てはまる会社は、ブラック企業である可能性が高いため、注意してください。

【求人・インターネット上の情報での見分け方】

- 常に求人をかけている

- メリットばかりを大々的にアピールしている

- 経歴、職歴を問わない

- 残業について明確な規定がない

- 仕事内容が不明確

- ネット上で悪い口コミばかりが出る

【説明会・選考での見分け方】

- 説明会で「やる気」「情熱」など精神論が多い

- 面接官の質問内容がズレている

- その場で内定が出る

- いつから来られる?と聞かれる

- 夜遅くや休日にも電話が繋がる

【雇用契約締結時の見分け方】

- 求人票と雇用契約の内容が異なる

- 裁量のある職種じゃないのに裁量労働制

【入社後の見分け方】

- 朝礼で社訓を唱えさせられる

- 研修時の給料が出ないor異常に低い

- パワハラ・セクハラが横行している

転職先を探す際は、二度とブラック企業に入らないように、以上の点を十分注意して慎重に選ぶことが重要です。

これらの見分け方について、詳しくは次の記事で解説していますので、参照してみてください。

【ブラック企業の見分け方】選考~入社までの見分け方を弁護士が解説

まとめ:ブラック企業を退職するには

いかがだったでしょうか?

最後にもう一度、今回の内容を振り返りましょう。

会社を辞める流れは、以下のようになっています。

ただし、ブラック企業の場合は、以下のトラブルが発生する可能性がありますので注意してください。

①有休消化の拒否

労働基準監督署に相談し、解決しなければ有給休暇を消化する旨を書面にして内容証明で会社に送る

②辞めさせない

会社に退職届を内容証明で送る

また、多くのブラック企業は残業代を未払いにしている可能性があるため、

- 会社に請求書を内証証明で送る

- 労働基準監督署に申告する

- 弁護士に依頼する

のいずれかの方法で、取り返しましょう。

あなたがいるのがひどいブラック企業であったとしても、あなたは確実に辞めることが可能です。

怖がらずに、堂々と退職しましょう。