- 更新日:2024.07.22

- #給料未払い退職

給料の未払いは退職後に請求可能!2つの請求方法とよくある悩みを解決

この記事を読んで理解できること

- 退職後でも未払い給料は請求できる

- 退職後に給料の未払いを請求する2つの方法

- 退職後に未払い給料を請求するときの2つのポイント

- 給料が未払いの場合によくある悩み

あなたは、

- 給料の未払いが続くから早く退職したい

- 給料が未払いのまま退職したけど請求できるか心配

- 退職後に未払い給料を請求する方法が知りたい

などとお考えではないですか?

結論から言うと、退職後でも未払い給料を請求することはできますが、弁護士に依頼して請求してもらう方が、取り返せる可能性が高まります。

なぜなら、あなたが直接会社に請求しても、会社は顧問弁護士等を介して減額交渉をしてくるため、本来もらえる額より少ない金額で妥協させられてしまうおそれがあるからです。

そのため、退職後に未払い給料を請求する場合は、できるだけ早い段階から弁護士に相談し、退職と同時に弁護士が請求手続きを開始できるように準備することをおすすめします。

また、給料の未払いには3年の時効があり、時効が成立すると二度と請求できなくなるため注意が必要です。

すでに会社を退職してしまった人は、少しでも多くの金額を取り返すために、すぐに行動を開始することが重要です。

この記事では、1章で退職後でも未払い給料が請求できる理由を、2章では退職後に給料の未払いを請求する2つの方法を、3章では退職後に未払い給料を請求するときの2つのポイントについて解説します。

さらに4章では、給料が未払いの場合によくある悩みについて解説していきます。

最後までしっかり読んで、退職後に損をしないように行動していきましょう。

目次

1章:退職後でも未払い給料は請求できる

未払い給料があるために退職を踏みとどまっている人や、退職後も未払い給料の請求に悩んでいる人は多いかもしれません。

退職後でも未払い給料の請求は可能ですが、未払い給料には3年の時効があります。

そこでこの章では、

- 退職後でも未払い給料が請求できる理由

- 未払い給料が請求できるのは3年以内

について順番に解説します。

1-1:退職後でも未払い給料が請求できる理由

労働基準法第24条では、賃金について、(1)通貨で、(2)直接労働者に、(3)全額を、(4)毎月1回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと、「賃金支払いの5原則」が規定されています。

労働基準法第24条(賃金の支払い)

賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。

給料の未払いは、会社の都合で給与の全額が支払われず、月1回一定期日の支払いが遅れることになるため、労働基準法に違反していることになります。

そのため、会社を退職した後でも、正社員やパート・アルバイトといった雇用形態に限らず、給料の未払いは労働基準法に違反する行為にあたるため、会社に請求することができます。

また、退職後、退職日または給料の支払日までに支払われなかった給料(退職金は除く)は、支払いまでの期間について年14.6%の遅延損害金がつくとされています。

さらに、給料の未払いは、労働基準法違反として会社には30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

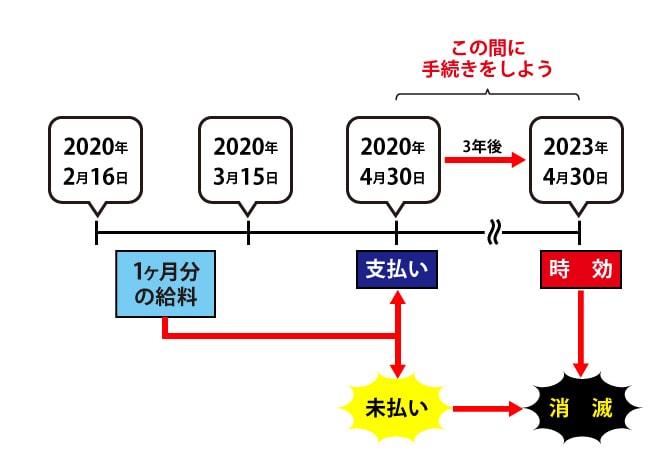

1-2:未払い給料が請求できるのは3年以内

未払い給料が請求できる権利(賃金債権)には、3年という消滅時効があります。

つまり、退職後の給料の支払い予定日から3年が経過すると、未払い給料は1円も請求できなくなってしまうのです。

これは、退職から3年が経過した時点で一気に3年分の未払い給料が消滅するのではなく、毎月の給料日から3年経過するごとに1か月分の給料の時効が成立し、1か月分の未払い給料が消滅してしまうことになります。

【給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」の場合】

例えば、給料の支払日が「15日締め・翌月末払い」の場合、2020年2月16日から3月15日までの給料は、2020年4月30日に支払われます。

そのため、2020年3月15日締めの給料は、2023年の4月30日経過時に時効を迎えます。

そこで、2020年3月15日締めの給料の時効を止めるためには、2023年の4月末までに「時効を止める」手続きを行う必要があります。

そのため、すでに退職している人は、一刻も早く請求手続きを開始する必要があり、まだ退職していない人は、退職後すぐに請求手続きを開始できるように準備しておくことが重要です。

また、あらかじめ労使間において、退職金の支給条件が明確に定められている場合は、退職金の時効は5年になります。

2章:退職後に給料の未払いを請求する2つの方法

退職後に給料が未払いの場合は、まずは会社に対して電話やメールで問い合わせをします。

会社や担当の部署に問い合わせをすることで、支払いが遅れている事情や正確な支払い日が確認できれば、未払い給料の問題も解決することができます。

もしそれでも、納得のいく回答が得られず、未払い給料の請求が必要な場合は、次の2つの方法があげられます。

- 自分で会社に内容証明を送って請求する

- 弁護士に未払い給料の請求を依頼する

それぞれ解説していきます。

2-1:自分で会社に内容証明を送って請求する

自分で会社に直接「配達証明付き内容証明郵便」を送って給料を請求することで、給料を取り返せる可能性があります。

内容証明とは、差し出した日付、差出人の住所・氏名、宛先の住所・氏名、文書に書かれた内容を、日本郵便が証明してくれる手紙の一種です。

配達証明とは、配達した日付や宛名を証明してくれる郵便の制度です。

「配達証明付き内容証明」で会社に請求書を送ることで、会社は「そんなもの届いていない」と放っておくことができなくなります。

「配達証明付き内容証明郵便」を送って未払い給料を請求する流れは、以下の4つのステップからなります。

- 証拠を集める

- 未払い給料を計算する

- 会社に配達証明付き内容証明郵便を送る

- 自分で会社と交渉する

それでは解説します。

① 証拠を収集する

未払いの給料を請求するために、最も重要なポイントは「未払いの給料がある」ことを証明することです。

そのため、未払い給料の金額を確定させる証拠を、集める必要があります。

必要な証拠について、詳しくは3章で解説しています。

② 未払い給料を計算する

①で集めた証拠をもとに、未払い給料を計算します。

未払い給料の金額が確定できなくても、大まかな数字だけでも計算し、未払い給料の見当を付けるだけでも有効です。

もし弁護士に依頼した場合は、あなたが集めた証拠を基に、正確に請求金額を計算してもらうことができます。

③ 時効を止める

「配達証明付き内容証明」を会社に郵送することで、時効を半年間止めることができます。

1章で解説したように、未払いの給料を請求できるのは、3年の時効が成立するまでの間と、法律で決められています。

そのため、もし時効を止めなければ、毎月の給料日から3年が経過するたびに、請求できる給料が1か月分消滅してしまいます。

内容証明を送ることで、手続きや交渉を進めることができる期間が半年延びるのです。

そのためできるだけ早く、会社に対して、未払いの給料などを記載した内容証明を送ることが重要です。

内容証明のひな形を下記に示しますので参考にしてください。

私は○○年○○月○○日、貴社に入社し、○○年○○月○○日に退社した者です

私は、令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日(以下「請求期間」とします。)まで、貴社において、労働に従事いたしましたが、貴社からは、一切、給料をお支払いただいておりません。

よって、私は、貴社に対し、請求期間内の未払賃金の 合計額である★円の支払を請求いたしますので、本書面到達後1週間以内に、以下の口座に振り込む方法によるお支払をお願いいたします。

○○銀行○○支店

○○預金(普通・定期などの別)

口座番号○○

口座名義人○○

なお、本書面到達後1週間を過ぎても貴社から何らご連絡いただけない場合は、やむを得ず訴訟を提起させていただくことをあらかじめ申し添えます。

④会社と交渉する

ステップ③で内容証明を送ったところから会社との交渉がスタートします。

運が良ければ、内容証明が届いた時点で支払いに応じてもらえるかもしれません。

しかし、多くの会社は、あなたになるべく給料を払いたくないため、顧問弁護士等を介して減額の交渉をしてくるでしょう。

どの金額で折り合いがつくかは、あなた次第ですが、相手は、法律のプロである弁護士なので本来もらえる額より少ない金額で妥協しなくてはならない可能性が高いです。

また、1人で交渉しても会社に対してはあまり圧力とならないため、相手にしてもらえず、内容証明を送っても無視されるという可能性もあります。

そこで、未払い給料を取り返す場合には、最初から弁護士に依頼することをおすすめします。

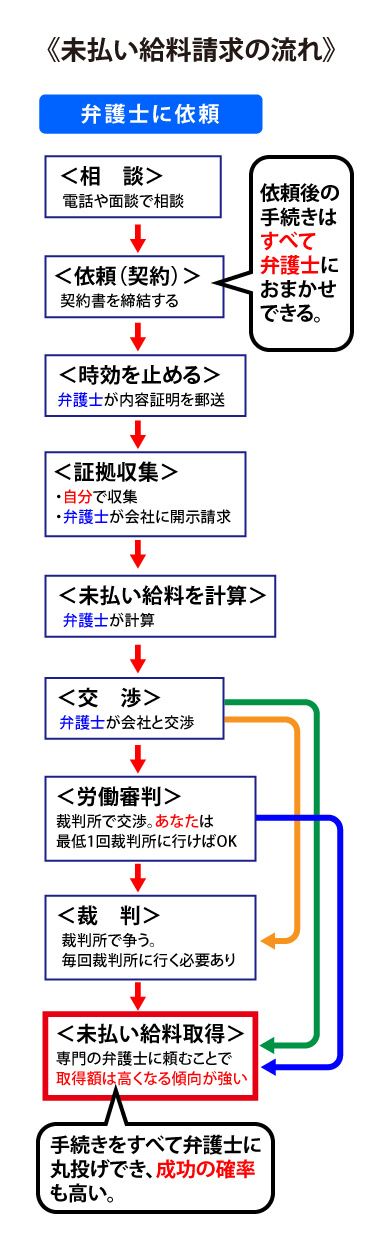

2-2:弁護士に未払い給料の請求を依頼する

退職後に未払い給料を請求する場合、成功する確率を上げるためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

なぜなら、未払い給料の計算や交渉は、専門的な知識が必要なため、1人で戦っては会社側に負けてしまうおそれがあるからです。

未払い給料の請求を弁護士に依頼した場合、次のような流れになります。

弁護士に依頼した場合の、

- 交渉

- 労働審判

- 訴訟(裁判)

という流れを、それぞれ順番に解説していきます。

2-2-1:弁護士が会社と交渉する

交渉とは、弁護士が会社との間に入って、電話・書面・対面で直接会社と話し合いトラブルの解決を図るものです。

弁護士が、あなたからヒアリングした内容をもとに交渉するため、あなたが会社の人と会ったり、会社に出向く必要はありません。

交渉は、弁護士と会社との間の話し合いによるトラブル解決がゴールであり、合意できた場合は、会社から未払い給料が支払われることになります。

交渉で合意に至らなかった場合は、労働審判や訴訟に進むことになります。

2-2-2:労働審判を申し立てる

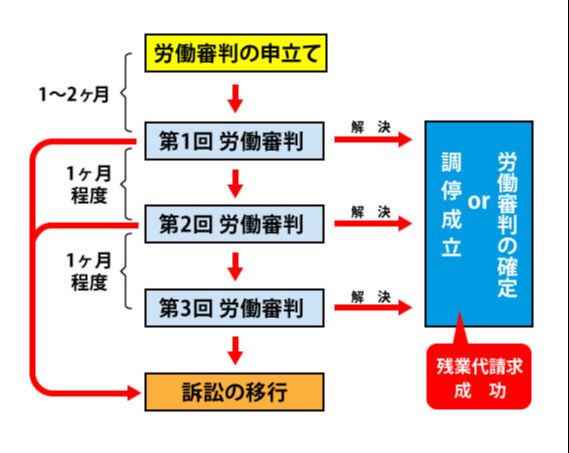

交渉で決着が付かなかった場合は、労働審判を申し立てます。

労働審判とは、裁判所に行き、会社・あなた・裁判官などの専門家で問題の内容を確認し、解決の方法を探す方法です。

裁判よりも手続きが簡単で、費用も少なく、解決までの期間も短いのが特徴です。

労働審判では、最低1回は裁判所に出向く必要がありますが、会社側の人と入れ替わりで部屋に入って話し合う形式のため、手続の最初と最後を除いて直接顔を合わせることはありません。

労働審判は、以下のような流れで解決まで進められます。

労働審判の回数は、最大3回までと決められているため、裁判のように何回も裁判所に行ったり、長期化することがないのが特徴です。

あなたも初回の労働審判のみは参加する必要がありますが、それ以降は参加しなくて良い場合もあります。

多くの場合、「交渉」か「労働審判」で決着が付きますが、労働審判において決定されたことに不服がある場合は、訴訟(裁判)へ移行します。

2-2-3:訴訟を提起する(裁判)

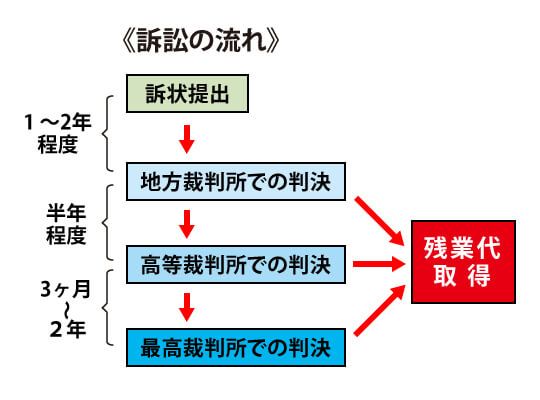

訴訟(裁判)は労働審判と違い、何回までという制限がなく、長期に渡り争い続ける可能性があります。

ただし、あなたはほとんど出廷する必要がありません。

行く必要があるのは、本人尋問のときだけです。

訴訟(裁判)では、裁判所で「原告(あなたもしくは、あなたが依頼した弁護士)」と「被告(会社)」が主張し合い、裁判官が判決を下します。

訴訟の流れは、次のようになっています。

最高裁まで行くことはほとんどないため、多くは地方裁判所までの1〜2年程度で終わるようです。

実は、弁護士に依頼すると言っても、訴訟(裁判)まで争うことは少なく、ほとんどが、交渉や労働審判という、訴訟(裁判)よりも簡単な手続きで解決します。

また、未払い給料請求に積極的に取り組んでいる「完全成功報酬制」の弁護士に依頼すれば、「相談料」や「着手金」ゼロで依頼することができます。

このように、弁護士に相談すれば、あなたが思うよりも手間や時間・お金をかけずに、未払い給料を請求することができます。

2-3:未払い給料の請求に強い弁護士に依頼することが重要!

弁護士に未払い給料の請求を依頼する場合、一つ注意点があります。

それは、「未払い給料の請求に強い弁護士」を選ぶということです。

あなたは、「弁護士さんは全員法律の知識があるのだから、誰でも良いのでは?」と思うかもしれません。

しかし、実際は法律の知識は広い範囲に及ぶため、自分の得意分野以外の件については、あまり知識がない弁護士が多いのです。

そのため、未払い給料の請求に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士の選び方や相談の流れ、かかる費用については、こちらの記事で詳しく解説しています。

今すぐ始めよう!未払い給料の2つの請求方法と弁護士が教える請求のコツ

3章:退職後に未払い給料を請求するときの2つのポイント

退職後に未払い給料を請求する場合、必要なポイントとして次の2つがあげられます。

- 未払い給料の金額を確定させること

- 労働していた事実を証明すること

それぞれ解説していきます。

3-1:「未払い給料」の金額を確定させる

まずは、「未払い給料」の金額を確定させるために、

- もらえるはずの給料の金額

- 未払い給料が存在すること

この2つを証明する必要があります。

【本来の給料の金額を示す証拠】

まずは、そもそもあなたがいくらの給料をもらう契約になっていたのかを示す証拠が必要です。

そこで、証拠として次の2つがあげられます。

- 雇用契約書

- 労働条件通知書

【実際に払われた給料の金額を示す証拠】

次に、もらえるはずだった給料が未払いにされていることを証明する証拠が必要です。

証拠としては、次の3つがあげられます。

- 給与明細

- 給与口座の取引明細(通帳)

- 源泉徴収票

「本来の給料の金額を示す証拠」と「実際に払われた給料の金額を示す証拠」を比較して、実際に払われた給料の金額が少なければ、未払いになっていることが証明できます。

すでに退職している場合も、これらの証拠をできるだけ集めておく必要があります。

3-2:「労働を行った事実」を証明する証拠を集める

次に、あなたが会社で労働していたという実態を示す証拠が必要です。

「勤怠管理している会社」と「勤怠管理をしていない会社」の、それぞれで必要な証拠を解説します。

- タイムカード

- 会社のパソコンの利用履歴

- 業務日報

- 運転日報

- メール・FAXの送信記録

- シフト表

これらの証拠になるものについて、会社から証拠隠滅されないように、パソコンの画面、シフト表、日報などを写真に撮ったりして、保存しておきましょう。

また、これらの証拠になるものがなくても、諦める必要はありません。

勤怠管理してない会社でも、以下のようなものが証拠になり得ます。

- 手書きの勤務時間・業務内容の記録(おすすめ)

- 残業時間の計測アプリ

- 家族に帰宅を知らせるメール(証拠能力は低い)

会社が勤怠管理をしていないため、自分で勤務時間を記録する場合は、毎日手書きで、1分単位で時間を書きましょう。

具体的な業務についても書くのがベストです。

家族に帰宅を知らせるメールは、裁判になると証拠としては弱いので、できるだけ手書きでメモを取りましょう。

証拠は、できれば3年分あることが望ましいですが、なければ一部でもかまいません。

できるだけ毎日の記録を集めておきましょう。

ただし、手書きの場合絶対に「ウソ」の内容のことを書いてはいけません。

証拠の中にウソの内容があると、その証拠の信用性が疑われ、証拠として利用できなくなり、残業していた事実を証明できなくなる可能性があります。

そのため、証拠は「19時30分」ではなく、「19時27分」のように、1分単位で記録するようにし、曖昧さが指摘されないようにしておきましょう。

4章:給料が未払いの場合によくある悩み

給料が未払いの場合によくある悩みは、次の3つです。

- 会社が倒産してしまった!

- 給料が少額だから請求できない?

- 勝手に辞めてしまった場合、給料はもらえない?

- 給料の未払いを理由に退職した場合、失業保険はどうなる?

これらの場合も、適切な方法を取ることで未払い給料を取り返せる可能性があります。

これから、対処方法について順番に解説します。

4-1:会社が倒産してしまった!

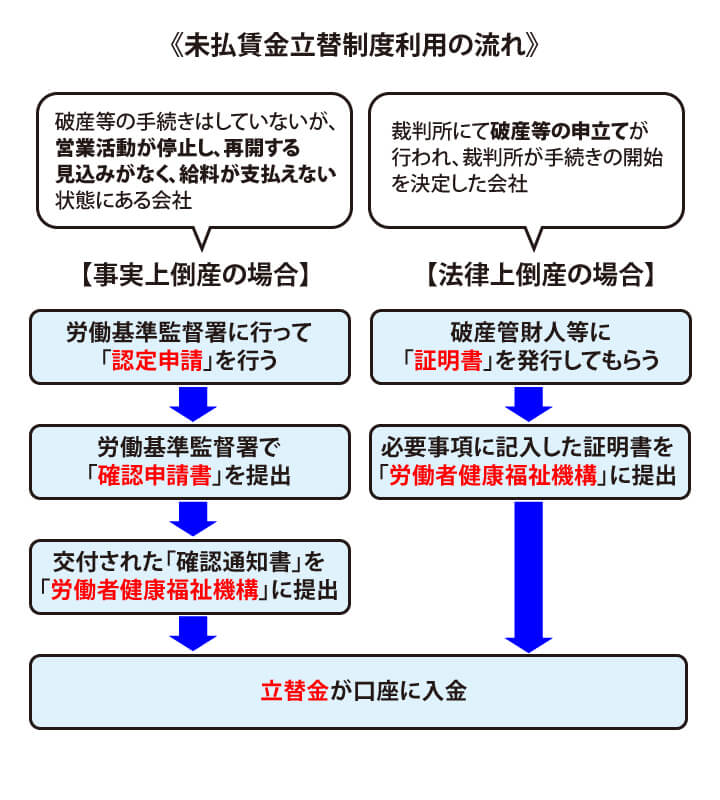

会社が倒産してしまった場合、条件を満たしていれば、国の「未払賃金立替制度」が利用できます。

未払賃金立替払制度とは、会社が倒産して給料や退職金が支払われないまま退職した労働者に対して、国が未払賃金の一部を立替払する制度です。

利用できる条件は以下の通りです。

- 未払賃金の合計が2万円以上あること

- 倒産後2年以内に立替払いを請求すること

- 会社の倒産の半年前から倒産後1年半の間に退職した人

- 倒産した会社が1年以上事業活動を行っていたこと

対象となるのは未払いの給料や退職金ですが、以下の範囲・期間の給料や退職金が立替払いの対象になります。

- 毎月定期的に支払われる賃金(基本給、残業代、深夜手当、休日手当など)

※毎月一定の期日に支払われていた給料で、税金や社会保険料などの控除を差し引く前の金額

※賞与、福利厚生費、通勤手当などは含まれない - 退職金

【立替払いの対象となる期間】

退職日の6か月前から、立替払い請求日までの間に支払期日が到来する未払い賃金

- 原則的に賃金の8割

- 以下の上限内で支払われる

《未払賃金支払いの上限》

|

退職日時点の年齢 |

未払い賃金の上限 |

立替払いの上限 |

|

30歳未満 |

110万円 |

88万円 |

|

30歳以上45歳未満 |

220万円 |

176万円 |

|

45歳以上 |

370万円 |

296万円 |

このように、未払い給料や退職金のうち最大8割が、総額88万〜296万円の範囲内で支払われます。

【立替金が振り込まれるタイミング】

未払賃金立替払制度では、立替金があなたの口座に振り込まれるタイミングはケースバイケースです。

そのため、いつまで振り込まれるのかは、手続きを行っている破産管財人や労働基準監督署の担当者に聞いてみなければ分かりません。

「未払賃金立替制度」を利用するステップは、「事実上の倒産」をしている会社と「法律上の倒産」をしている会社とで異なり、以下のようになります。

事実上の倒産の場合、認定申請書を提出することになりますが、認定申請書には、会社の事業活動の状況等を明らかにする資料の添付が要求されています。

しかし、このような資料がない場合は、認定申請書だけとりあえず出してもよいです。

なお、事実上の倒産(左側)の場合、認定申請を、退職日の翌日から起算して6か月以内に行わなければ、立替払いを受けられないので要注意です。

詳しくは、厚生労働省のサイトを参照してください。

4-2:未払い給料が少額だから請求できない?

少額の未払い給料の請求には、以下の制度が使われることも多いです。

- 支払督促

- 少額訴訟

- 民事調停

それぞれ解説していきます。

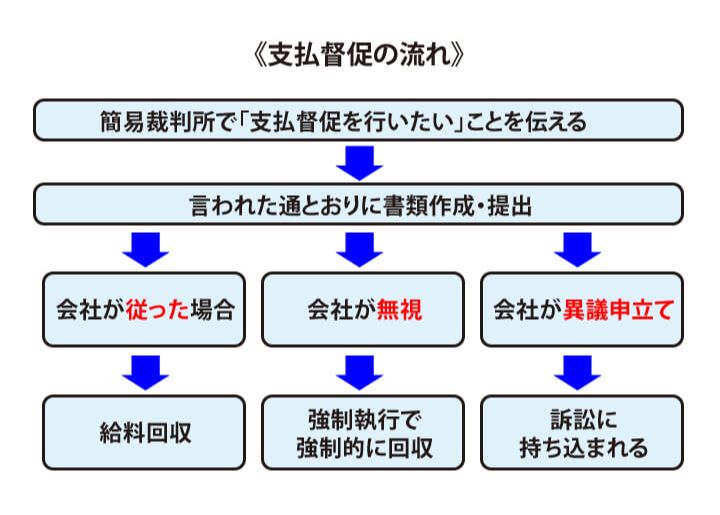

4-2-1:支払督促

「支払督促」とは、簡易裁判所を通して、会社に「未払いの給料を払ってください」という旨の文書を送ることです。

会社が督促を無視すると、「強制執行」と言って、強制的に会社から給料を取り立てることができます。

支払督促は、少額の費用で行えることから、数万円程度の未払い金を回収するために使われることが多いです。

支払督促を行い、相手の会社が、給料を払わないと「異議申立て」した場合は、通常の訴訟に持ち込まれることになります。

これは後ほど紹介する「少額訴訟」ではなく「通常訴訟」なので、支払督促で解決しなかったから、少額訴訟や労働審判にしよう、ということはできません。

しかも、会社は、強制執行は避けたいので、訴訟に持ち込まれることが多く、最初から訴訟をした方が良い場合も多いです。

支払督促は、このようにあまり効果があるとは言えないため、「とりあえずやるだけやってみる」という程度の方法と覚えておいてください。

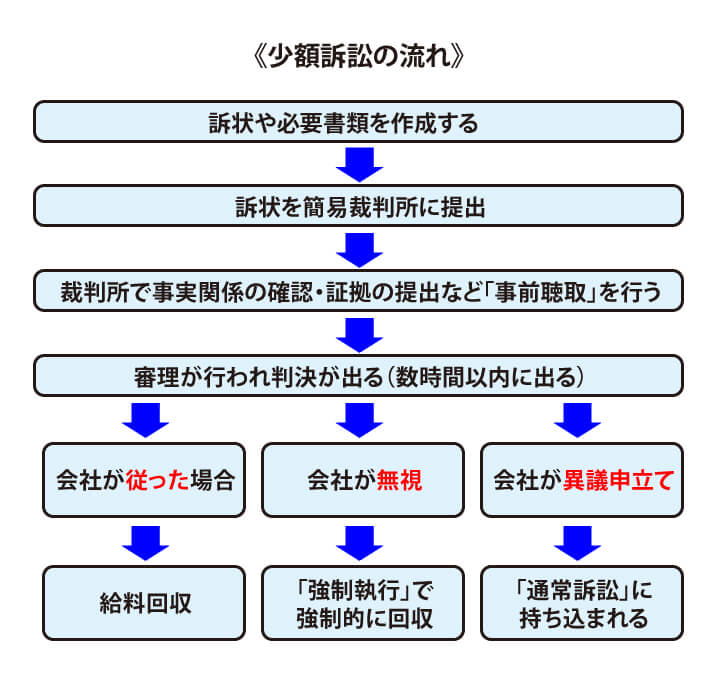

4-2-2:少額訴訟(60万円以下の請求に限る)

「少額訴訟」とは、60万円以下の未払い給料を請求するために、簡易裁判所で行うことができる訴訟のことです。

少額訴訟は、1回の審理で結論が出ます。

そのため、請求したい給料の金額が少額で、早く解決してしまいたいという人が使うことが多いです。

少額訴訟は、手続きが簡単なため法律知識がなくても、弁護士に依頼せずに自分で手続きを進めることができます。

少額訴訟の場合も、会社が判決に満足せず「異議申立て」した場合は、通常の訴訟に移って争うことになります。

少額訴訟のみで解決することもありますが、通常訴訟に移行することになれば時間・手間が余計にかかることになり、弁護士への依頼が必要です。

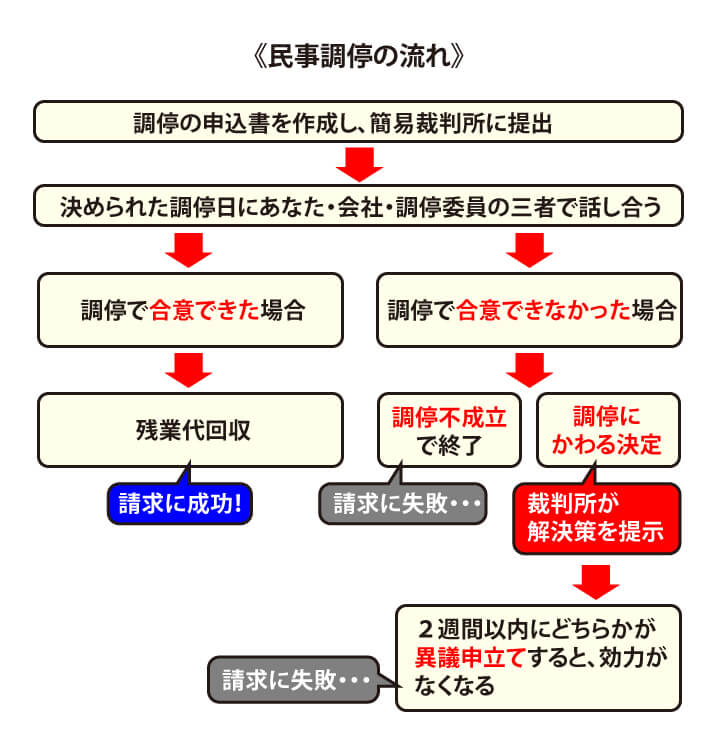

4-2-3:民事調停

「民事調停」とは、訴訟のように勝ち負けをはっきり付けるのではなく、裁判所で話し合って解決する方法です。

裁判所で手続きした上で話し合うため、個人的に話し合うよりは、円滑に解決できる可能性があります。

民事調停は、以下のような手続きで行うことが出来ます。

民事調停の場合は、強制的に結論を出すことはないため、合意に至らなければそこで終了となります。

ただし、その後あらためて訴訟など他の方法をとることはできます。

民事調停はあくまでも「話し合い」なので、あなたと会社の間で意見がくいちがっている場合などに、利用することがおすすめです。

「会社がまったく払う気がない」「会社に無視される」などの場合は、「少額訴訟」や弁護士に依頼して解決を図ることをおすすめします。

以上の3つの方法は、あまりお金をかけず、少ない手間・時間で行うことができるというメリットはありますが、確実に解決させる力はありません。

そのため、どうしても給料を取り返したい場合は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

4-3:勝手に辞めてしまった場合、給料はもらえない?

色々な理由で会社を勝手に辞めてしまった場合でも、労働した時間分は給料をもらう権利があります。

そのため、未払いの給料がある場合は、会社に未払い給料を請求することができます。

ただし、あなたが引継ぎもせず急に会社を辞めたことで、会社に損害が発生する場合があります。

そのような場合は、会社から損害賠償請求される可能性もあります。

退職した社員に対する損害賠償請求は、法律で厳しく制限されているため、よほど悪質でない限り多額の損害賠償請求をされることは少ないです。

4-4:給料の未払いを理由に退職した場合、失業保険はどうなる?

給料の未払いを理由に退職した場合は、退職時にもらった離職票が「自己都合退職」になっていても、「会社都合退職」扱いにできる可能性が高いです。

「会社都合退職」扱いにできた場合は、

- 失業保険の受給までに3カ月の待機期間がなく、最短7日で受給できる

- 受給できる期間が長くなる

などの制度上の優遇があります。

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

失業保険とは?受給までの手続きと失業保険額・受給期間を弁護士が解説

まとめ:退職後に未払い給料を請求する方法

最後にもう一度、今回の内容を振り返りましょう。

会社を退職した後でも、給料の未払いは労働基準法に違反する行為にあたるため、会社に請求することができます。

ただし、給料の未払いには3年の時効があり、時効が成立すると二度と請求できなくなるため注意が必要です。

未払い給料の請求方法には、以下の方法があります。

- 自分で会社に内容証明を送って請求する

- 弁護士に未払い給料の請求を依頼する

未払い給料を請求するためには、以下の2つのことをやる必要があります。

- 未払い給料の金額を確定する

- 労働を行った事実を証明するために証拠を集める

以下の場合でも、適切な方法を取ることで未払い給料を取り返せる可能性があります。

- 会社が倒産してしまった!

- 給料が少額だから請求できない?

- 勝手に辞めてしまった場合、給料はもらえない?

- 給料の未払いを理由に退職した場合、失業保険はどうなる?

退職後は3年以内に請求しなければ、未払い給料が消滅してしまいますので、すぐにでも行動を開始しましょう。