- 2019.09.14

- 2025.12.26

- #交通事故示談期間

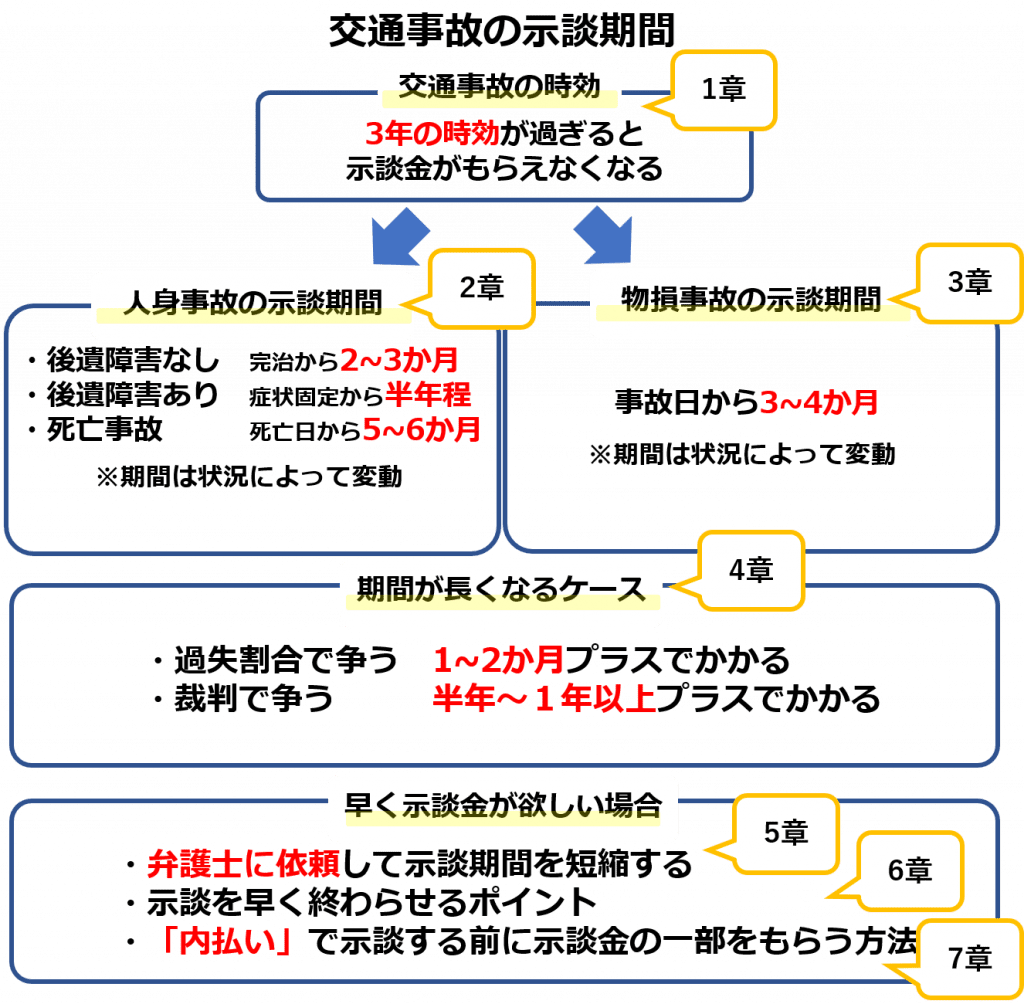

【状況別】交通事故の示談期間を最短にする方法・前払いしてもらう方法

この記事を読んで理解できること

- 交通事故の示談には時効がある

- 人身事故の示談期間

- 物損事故の示談期間

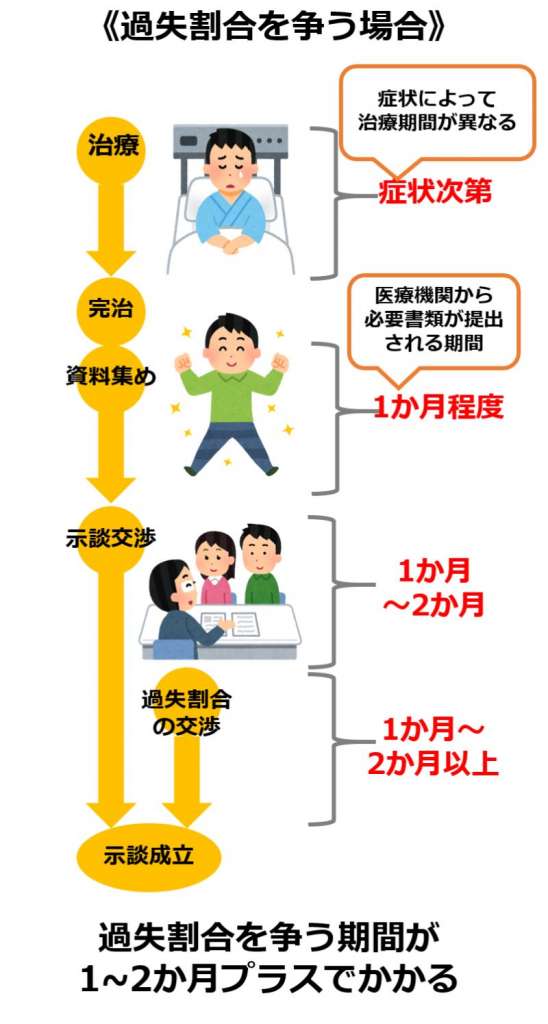

- 過失割合で争う場合や裁判になった場合の示談期間

- 交通事故で弁護士に依頼した場合の示談の期間と依頼のメリット

- 交通事故の示談をできるだけ早く行う流れとポイント

- 示談前に「内払い」で示談金の一部をもらうことも可能

あなたは、

「交通事故の示談にはどのくらいの期間がかかるの?」

「示談のスケジュールが細かく知りたい」

「できるだけ早く示談して示談金をもらいたい」

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

先に結論を言えば、示談のスケジュールは治療期間によって異なるため、治療が終わるまではどのくらいかかるか分かりません。

ただし、弁護士としての経験上、一般的な期間を示せば以下のようになることが多いです。

しかし、

- 後遺障害等級の異議申立をする場合

- 過失割合について争う場合

- 訴訟(裁判)になった場合

などはさらにここに加えて期間がかかることになります。

そのため、あなたに知っておいてほしいことは、示談までの全体のスケジュールと早く示談するためのポイントです。

そこでこの記事では、交通事故の示談までの状況別の期間を紹介し、それから弁護士に依頼した場合の期間について説明します。

さらに、示談を早く成立して示談金をもらうポイントと、示談成立の前に「内払い」で早めに示談金の一部をもらう方法を紹介します。

知りたいところから読んで、すぐに行動に移してください。

目次

1章:交通事故の示談には時効がある

示談期間については2章で詳しく紹介しますが、その前に知っておいてほしいことがあります。

それは、交通事故の示談には「3年の時効」があるため、すぐに行動をはじめなければ、示談金が一切もらえないことになってしまう可能性がある、ということです。

1-1:交通事故の示談の時効とは

交通事故の示談には3年の時効があります。

3年の時効が過ぎてしまうと、「示談金を請求できる権利」を失ってしまいます。

たとえ加害者の身元が分かっていて、相手がどれだけ悪かったとしても、3年の時効が過ぎると、示談金を請求する権利を失ってしまうのです。

もし相手が好意的なら、時効を過ぎても示談金を支払ってもらえる可能性はありますが、たいていの加害者は「示談金はできるだけ支払いたくない」と考えるはずです。

そのため、3年の時効を過ぎてしまうと、ほぼ確実に示談金を一切もらえなくなると考えた方が良いでしょう。

1-2:交通事故の示談の時効の基準になる点(起算点)

交通事故の時効の基準になる日(起算点)は、以下の通り状況によって異なります。

【時効の基準になる日】

- 人身事故だが後遺障害がない:事故発生の翌日から3年

- 人身事故で後遺障害がある:後遺障害部分は、症状固定日の翌日から3年

- 死亡事故:被害者が死亡した日の翌日から3年

- 物損事故:事故発生の翌日から3年

- 加害者が分からない事故:事故発生の翌日から20年

1-3:時効をリセットする方法

交通事故の示談は、以下の手続きを取ることでリセットすることができます。

つまり、この手続きを行うことで、また時効がゼロからカウントされることになるのです。

【時効をリセットする方法】

- 示談金の支払いを認めてもらう(示談金の存在を認める書類に署名してもらう、など)

- 示談金を一部支払ってもらう

- 訴訟(裁判)を提起する

その他、内容証明郵便を加害者に送ることで対応できることもあるようです。詳しくは弁護士に聞いてみてください。

2章:人身事故の示談期間

それではさっそく、状況別の示談の期間について紹介します。

その前に先にお伝えしておきますが、ほとんどの状況において、交通事故対応に強い弁護士に依頼すると、示談の期間も1~2か月以上早くなるのが一般的です。

なぜなら、交通事故の示談では、「等級申請の資料集め」や「過失割合の交渉の時期」など、並行して行わる手続きもあり、弁護士の腕が良ければ早めに済ませることができるからです。

※詳しくは5章で説明します。

それではまずは、示談の期間について、

- 人身事故(後遺障害等級を申請しない場合)

- 人身事故(後遺障害等級を申請する場合)

- 死亡事故の場合

を状況別に紹介します。

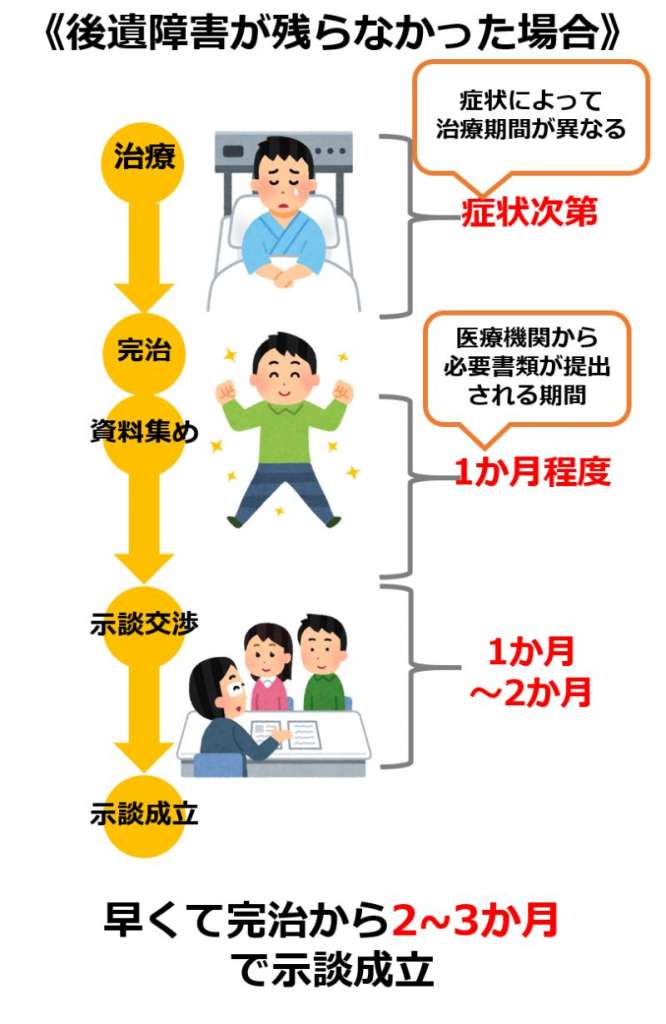

2-1:【人身】後遺障害なしの場合

人身事故(被害者が怪我をした自己)の場合、冒頭でも触れたように、事故日から示談までの期間は、治療にかかる期間次第で変わります。

そのため、例えば、むちうちなら半年程度治療してから示談の手続きがはじまりますし、脳への重い怪我などの場合は、1年以上治療に期間がかかり、それから示談の手続きがはじまることもあります。

そこでここでは、治療が終わり「完治」もしくは「症状固定(※)」となってから、示談成立までの期間を紹介します。

※症状固定とは、「もうこれ以上治療をしても症状が改善しない」という状態のことで、医師が症状固定と診断しなければ後遺障害等級を申請できません。

怪我が治療で完治し、後遺障害が残らなかった場合は、後遺障害等級を申請する必要がありません。

【後遺障害等級とは】

後遺障害が残ると、後遺障害の度合いに応じて慰謝料が支払われます。その慰謝料の基準を決めるのが「後遺障害等級」です。最も重いものが1級、最も軽いものが14級で、認定には申請が必要です。

後遺障害等級を申請しない場合は、下記のような流れで示談が進められます。

■完治から示談交渉開始まで:1~2か月程度

まず、怪我が完治するとそれから示談交渉の開始まで、1~2か月程度かかるのが一般的です。

示談金の請求に必要な書類を病院に請求し、病院が提出してくれるまでそのくらいの期間がかかるからです。

資料が集まれば保険会社に提出し、それから示談交渉が始められます。

■示談交渉開始から成立まで:1~2か月

保険会社と示談交渉をはじめて、示談が成立するまでは1~2か月程度であるのが一般的です。

ただし、これは交渉が円滑に進んだ場合です。

細かい示談金の項目について保険会社に要求したり、必要な資料がそろっておらず、交渉の途中で集めなければならなくなった場合などは、示談成立までにさらに期間がかかります。

示談を早く終わらせるポイントは、3章で説明しています。

このように、怪我の完治から早ければ2~3か月程度で示談が成立することもあります。

治療に3か月かかれば、事故日から半年程度で示談が成立し、示談金が振り込まれるイメージです。

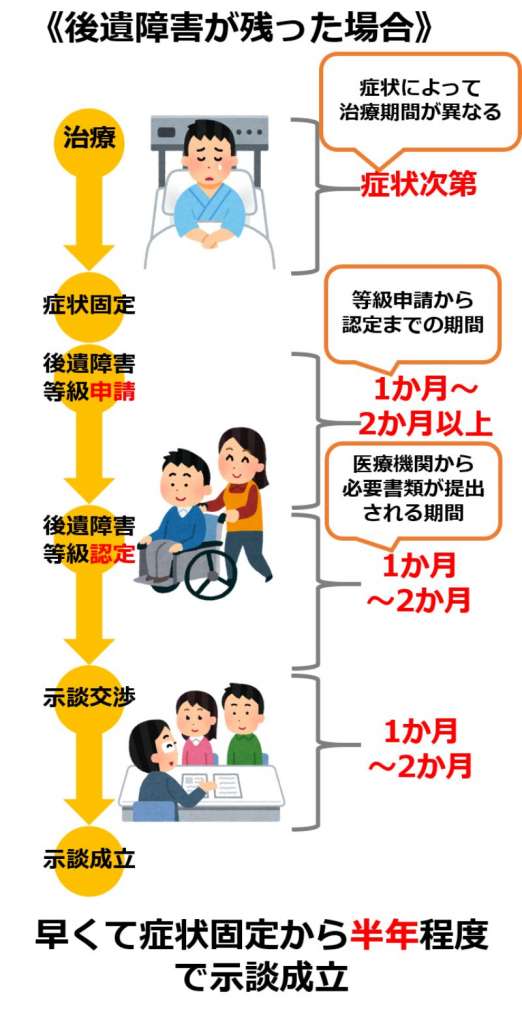

2-2:【人身】後遺障害ありの場合

治療で怪我が完治せず、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級を申請する必要があります。

その場合、示談成立までの流れは以下のようになるのが一般的です。

■症状固定から後遺障害等級の申請開始まで:1~2か月程度

「症状固定」と診断されたら、それから後遺障害等級の申請開始まで、1~2か月程度かかるのが一般的です。

後遺障害等級を申請するために必要な書類を病院に請求し、病院が提出してくれるまでそのくらいの期間がかかるからです。

資料が集まれば後遺障害等級申請の手続きをはじめます。

■後遺障害等級の申請から認定まで:1~2か月以上

後遺障害等級を申請してから認定されるまでは、1~2か月以上かかるのが一般的です。

後遺障害の内容や、診断の基準になる資料の内容によっては、1~2か月を超えて時間がかかってしまうこともあるのです。

ただし、後遺障害等級認定の期間も、交通事故の経験が豊富な弁護士なら多少早く終わるように工夫することができます。

※詳しくは3章で説明します。

■示談交渉開始から成立まで:1~2か月

保険会社と示談交渉をはじめて、示談が成立するまでは1~2か月程度であるのが一般的です。

ただし、これは交渉が円滑に進んだ場合です。

細かい示談金の項目について保険会社に要求したり、必要な資料がそろっておらず、交渉の途中で集めなければならなくなった場合などは、示談成立までにさらに期間がかかります。

ここまでの手続きを早めに終わらせることができた場合、症状固定から示談成立まで半年程度で終わることもあります。

治療に半年かかれば、事故日から1年程度で示談が成立することになります。

※後遺障害等級について、詳しくは以下の記事で解説異しています。

■後遺障害等級を異議申立するとさらに時間がかかる

認定された後遺障害等級に不満がある場合は、「異議申立」という手続きができます。

異議申立し、認められれば、正しい等級が改めて認定されることになります。

ただし、異議申立すると、

- 新たな医学的な資料の収集などの医師の対応:1~2か月

- 異議申立の手続きから結果が出るまで:1~2か月

という期間がかかるため、3~4か月以上はプラスで時間がかかってしまいます。

しかも、異議申立が認められることは少ないです。

そのため、最初から正しい後遺障害等級が認められるように手続きすることが大事です。

その方法について、詳しくは6章で説明します。

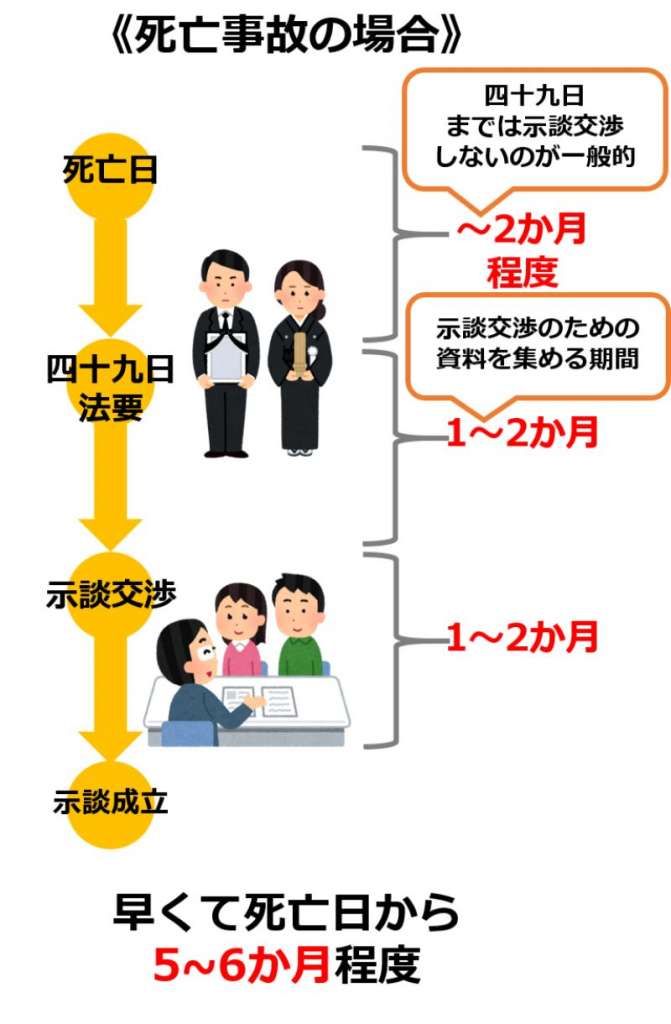

2-3:【人身】死亡事故の場合

交通事故で被害者が死亡してしまった場合、被害者が死亡した時点で示談金額がある程度決定します。

そのため、怪我で後遺障害が残るような場合に比べれば、早く示談交渉を始めることが可能です。

ただし、被害者が死亡すると通夜、葬儀などを優先しなければなりませんし、葬儀費用などは終わってからでなければ確定しません。

そこで、一般的には被害者の四十九日法要が終わってから示談交渉がはじめられます。

また、加害者に厳罰を求める場合には、遺族の方が刑事裁判に参加することができるという、「被害者参加制度」というものがございます。※詳しくは弁護士にお尋ねください。

被害者が死亡してしまった場合の全体の流れ、やるべきことについて詳しくは以下の記事をご覧ください。

【時系列】交通事故で家族が死亡した場合にやるべきことと示談金相場

また、すぐに行動を始めたい場合は、弁護士にご相談ください。

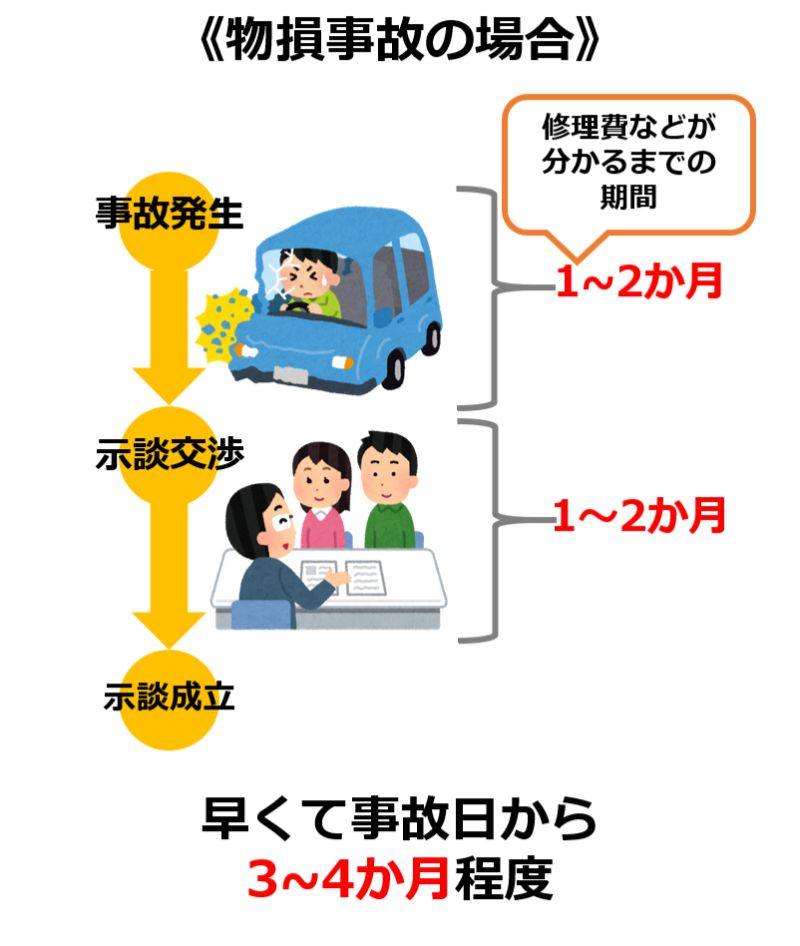

3章:物損事故の示談期間

物損事故とは、被害者が怪我をせず自動車や住宅、持ち物などのみに損害が発生した事故のことです。

物損事故の場合、損害が発生したものの損害額が出次第示談交渉が始められますので、人身事故に比べれば早めに示談することが可能です。

損害額は自動車などの修理費用、買い替え費用が計算されれば確定します。

そのため、損害額が出るまでに1~2か月程度、それから示談交渉が行われ、早ければ示談交渉開始から1~2か月程度で示談が成立するのが一般的です。

さらに、ここまでの期間に加えて過失割合で争ったり、訴訟(裁判)になった場合は、もっと示談期間が長くなることがあります。

4章:過失割合で争う場合や裁判になった場合の示談期間

ここまで紹介した人身事故や物損事故の期間は、あくまで円滑に示談交渉が終わった場合のものです。

場合によっては、過失割合で争ったり示談交渉で解決できず、訴訟(裁判)になることもあります。

その場合の示談期間を紹介します。

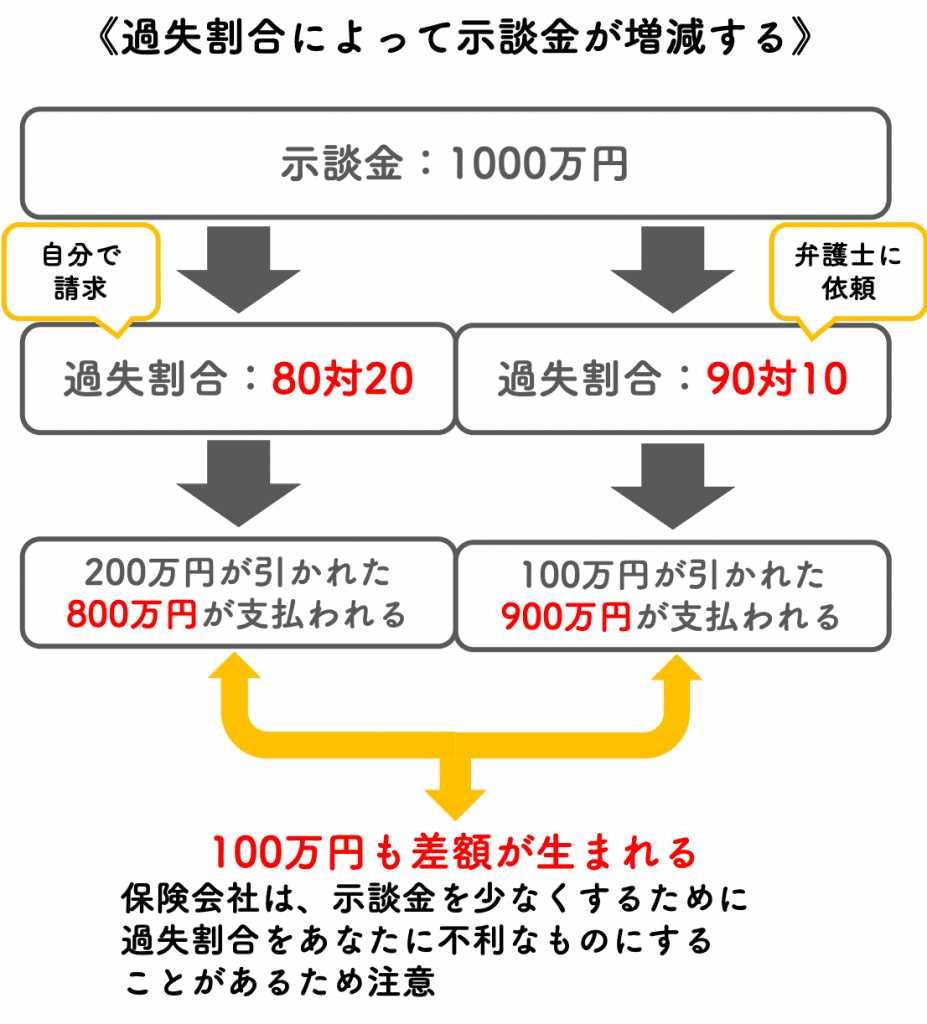

4-1:過失割合で争う場合

交通事故では、加害者が100%悪いケースばかりではありません。

被害者にも一定の過失(悪かった点)がある場合があります。

その場合、過失割合について「90:10」「80:20」のように決められ、その割合の分だけ示談金から差し引かれます。

例えば、示談金が1000万円、過失割合が「80:20」なら、実際にもらえる示談金は800万円になってしまうのです。

これほど示談金額を左右するため、過失割合に不満がある場合は保険会社と争うことになるのですが、過失割合を争う場合は、さらに示談交渉の期間が1~2か月以上長くなることが多いです。

4-2:訴訟(裁判)になった場合

交通事故では、示談交渉では決着がつかず訴訟(裁判)になることもあります。

訴訟(裁判)になれば、裁判官という第三者に公平に結論(判決)を出してもらえる一方で、判決が出るまでの期間がかかります。

訴訟(裁判)になる場合、プラスして半年~1年以上の期間がかかる場合もあります。

たとえば、

- 症状固定まで:半年

- 後遺障害等級認定まで:3か月

- 示談交渉:2か月

- 訴訟(裁判):1年

というように時間がかかった場合、事故日から2年近くもかかってしまうこともあります

5章:交通事故で弁護士に依頼した場合の示談の期間と依頼のメリット

交通事故の示談を、交通事故対応に強い弁護士に依頼した場合、多くの場合で示談までの期間が短縮できます。

そこで、弁護士に依頼した場合の期間と、弁護士に依頼するメリットについて紹介します。

5-1:弁護士に依頼した場合の示談期間

弁護士に依頼した場合、以下の期間を短縮できることがあります。

- 示談交渉に必要な資料を集める期間

- 過失割合について争う期間

- 示談交渉の期間

簡単に説明します。

■示談交渉に必要な資料を集める期間

示談交渉に必要な資料のうち、医療機関に対して請求するものは、「完治」もしくは「症状固定」してから請求することが一般的です。

しかし、どのような資料を請求していいか分からないという事態になってしまうと、示談交渉時に資料が足りないということで、再度資料集めをしなければならないことがあります。

示談交渉の途中で再度資料を集める必要が出てくると、その分余計に時間がかかってしまいます。

交通事故対応に強い弁護士の場合であれば、医療機関に適切な資料を請求しますし、その他、交通事故証明書などその他の必要な資料も迅速に集めます。

その結果、1か月程度期間を短縮できることもあるのです。

■過失割合について争う期間

過失割合について不満がある場合は、保険会社との間で交渉する必要があります。

しかし、後遺障害が残った場合に、後遺障害等級が確定してから過失割合について示談交渉をはじめるのは、余計な時間がかかってしまいます。

そのため、交通事故の経験が豊富な弁護士なら、後遺障害等級の認定結果が出る前に、先に過失割合について交渉しておくことがあります。

そうすることで、示談の全体の期間を短縮できることがあるからです。

過失割合の交渉も1~2か月程度かかることがありますので、その分を短縮できる可能性があります。

5-2:弁護士に依頼するメリット

交通事故の対応について弁護士に依頼することには、示談期間短縮以外にも、いくつかのメリットがあります。

具体的には、

- 示談金の計算基準が「裁判基準」になり、示談金が高額になる

- 手間、時間、ストレスが最小限になる

- 示談後のトラブルを防げる

などです。

ただし、弁護士なら誰でも良いというわけではありません。

弁護士には「労働問題」「家事事件」などの専門分野があり、専門外のことについては無知な弁護士もいるからです。

特に、交通事故の経験が浅い弁護士に依頼してしまうと、

- 示談成立までに余計な時間がかかる

- 示談金が本来もらえる金額より少なくなる

- 余計なトラブルになる

などのことになりかねません。

そのため、交通事故に強い弁護士を探し、依頼することがとても大事なのです。

交通事故に強い弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしてみてください。

【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説

さらに、

弁護士費用の相場や、弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

【事例別】交通事故の弁護士費用を最大限安くおさえる方法を徹底解説

さらに、早く示談したい場合はこれから紹介する点に注意して行動することが大事です。

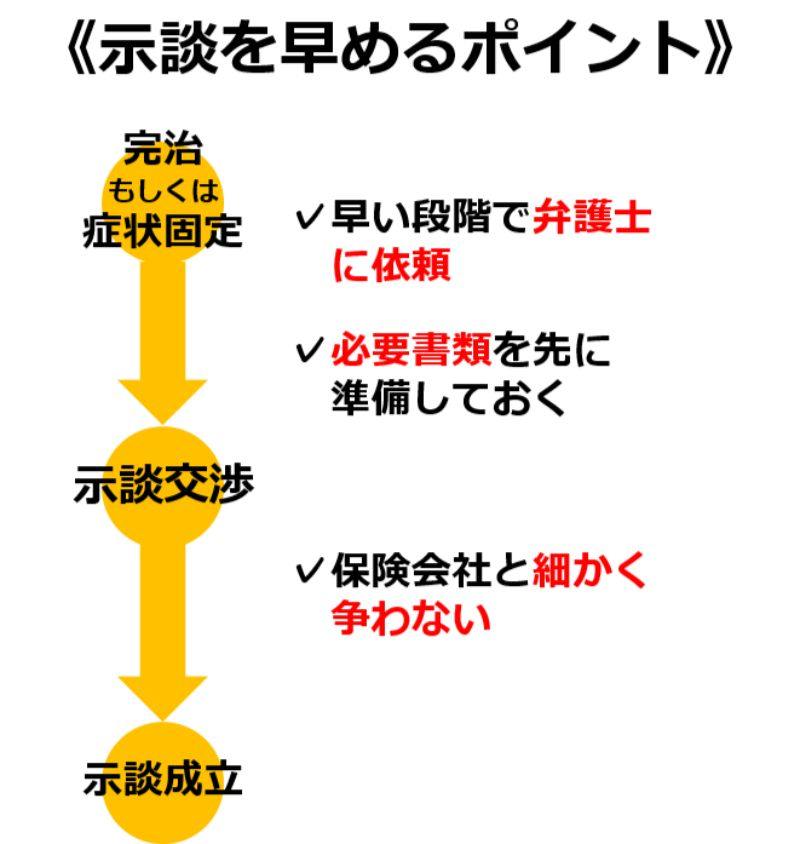

6章:交通事故の示談をできるだけ早く行う流れとポイント

「できるだけ早く示談したい」という場合は、これから紹介するポイントを押さえて行動することが大事です。

順番に解説します。

6-1:早い段階で交通事故に強い弁護士に依頼する

繰り返しになりますが、まずはできるだけ早い段階で弁護士に相談しておくことが大事です。

現在治療中なら、治療中の段階から弁護士に今後の流れについて相談しておくことをおすすめします。

また、すでに治療が終わって「完治」「症状固定」になっている場合は、すぐにでも弁護士に依頼することをおすすめします。

6-2:必要書類を先に準備しておく

できるだけ早く示談するためには、必要な資料をできるだけ早めに集めておくことも大事です。

必要な資料とは、以下のようなものです。

- 病院や整骨院の領収書、病院の診断書

→病院からもらったら保管しておく - 入通院にかかった交通費の明細

→タクシーの領収書などをもらっておく。公共交通機関を利用した場合、利用した駅やかかった費用について詳細を書いた書面を自分で作成しておく - レントゲン、MRIなどの医学的な資料

→病院に請求する - 交通事故証明書

→最寄りの警察署に行き、申込用紙をもらい、記入したものを近くのゆうちょ銀行に持っていくと発行してもらえる(10日程度かかる) - ドライブレコーダー

→ドライブレコーダーに事故状況が記録されている場合は、データが消えないように外部の媒体に保存しておく

なお、弁護士に依頼すればほとんどの資料集めは弁護士が行ってくれるため、あなたがやるべきことはほとんどありません。

6-3: 保険会社と細かく争おうとしない

示談交渉の場においては、示談金について細かく(たとえば1円単位で)争おうとしないことが大事です。

私の経験上、交通事故の被害者の方の中には、

「修理費用をあと〇円プラスしてほしい」

「交通費が〇円かかったから、△円では足りない」

などとごねて、1円単位で細かく示談金を交渉してもらおうとする方がいらっしゃいます。

しかし、示談金はトータルで少しでも多くすることがゴールであり、細かい項目ごとに1円単位で増やしていくものではありません。

このようなことを要求すると、余計な時間がかかって示談の成立までに時間がかかってしまいます。

そのため、細かい項目で争うのではなく、示談金のトータルが多くなるように弁護士に任せることをおすすめします。

7章:示談前に「内払い」で示談金の一部をもらうことも可能

交通事故の被害にあうと、治療やその後の生活などお金の心配が出てくると思います。

そのため「少しでも早く示談したい」と思われるかもしれません。

このような場合、示談金の一部を先に支払ってもらえることがあります。

これを「内払い」と言います。

内払いでもらえる示談金と内払いしてもらうメリット・デメリットを説明します。

7-1:内払いしてもらえる示談金

内払いとは、示談金の一部を先にもらうことです。

示談金の全額が決まる前にもらうものですので、示談金のうち一部の項目しかもらえません。

内払いしてもらえることが多い示談金は、以下のものです。

- 治療費

→保険会社が直接病院に支払ってくれるのが一般的 - 休業損害

→ただし、主婦の場合、主婦業の休業損害(主婦休損)をもらうことは難しい - 交通費

→基本的に内払いしてもらうのは難しいが、症状が重い場合などはまれに出してくれることもある - 慰謝料

→基本的にもらえないが、交渉すれば内払いしてもらえることもある

実は、内払いは保険会社がサービスとして行うものなので、必ず内払いしてくれるというわけではありません。

治療費や休業損害は内払いしてくれるのが一般的ですが、それ以外のものについては交渉次第だと考えておいてください。

7-2:内払いのメリット・デメリット

内払いには、以下の通りメリットとデメリットがあります。

- メリット:示談成立前に示談金を一部もらえるため、金銭的な心配が軽くなる

- デメリット:内払いしてもらう項目によっては、示談金のトータルの金額が少なくなる

注意して頂きたいのは、慰謝料など通常は内払いが難しい項目について、内払いを保険会社にお願いすることです。

慰謝料は基本的に内払いしてもらえるものではありませんが、たとえば過失割合が高く休業損害が少なくなってしまう方など、お金に困るため慰謝料の内払いをお願いすることがあります。

この場合、保険会社にこちらからお願いすることになるため、慰謝料の金額について「先に一部支払うから、その分ちょっと安くしますよ」と言われることがあるのです。

たとえば、慰謝料を一部先に支払う分、トータルの金額を20%程度減らされてしまうことがあります。

そのため、「治療費」「休業損害」など以外の内払いにはあまりおすすめできないのです。

実際には保険会社との交渉次第なので、弁護士に相談して聞いてみてください。

まとめ

いかがでしたか?

最後に今回の内容をまとめます。

■交通事故の示談にかかる期間

- 人身事故…後遺障害が残らなかった場合は、完治から早くて2~3か月程度。後遺障害が残った場合は、症状固定から半年程度

- 過失割合を争う場合…プラス1~2か月かかる

- 訴訟する場合…半年から1年以上がプラスでかかる

- 死亡事故…早くて死亡日から5~6か月程度

- 物損事故…早くて事故日から3~4か月程度

■内払い可能な示談金

- 治療費

- 休業損害

- 交通費

- 慰謝料

■内払いのメリット・デメリット

- メリット:示談成立前に示談金を一部もらえるため、金銭的な心配が軽くなる

- デメリット:内払いしてもらう項目によっては、示談金のトータルの金額が少なくなる

この記事の内容を参考に、今すぐ行動を開始しましょう。

【時系列】交通事故で家族が死亡した場合にやるべきことと示談金相場