- 2019.08.31

- 2025.12.26

- #交通事故慰謝料計算主婦

専業・兼業主婦必見!交通事故の慰謝料相場と計算方法を弁護士が解説

この記事を読んで理解できること

- 交通事故の慰謝料で主婦がもらえるものとは

- 主婦の慰謝料相場

- 主婦特有の慰謝料の計算方法

- 主婦が慰謝料で損しないためには弁護士に依頼しよう

あなたは、

「交通事故の慰謝料って、主婦の場合はどう計算するんだろう?」

「主婦の場合の慰謝料の金額を知りたい」

「妥当な金額の慰謝料を知りたい」

などの悩み、疑問をお持ちではありませんか?

結論から言えば、主婦の場合も働いている会社員などと同じように以下の慰謝料をもらえることが多いです。

特に高額になるのは、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「休業損害」「逸失利益」などですが、それぞれ相場は以下の程度であるのが一般的です。

重要なのは、

「主婦でも働いている人と同じように慰謝料がもらえる」

ただし、

「兼業主婦と専業主婦では計算方法が異なる」

ということです。

そこでこの記事では、主婦の場合のもらえる慰謝料とその相場、計算方法について詳しく説明します。

さらに、主婦が交通事故の慰謝料で損しないためのポイントも紹介します。

最後までしっかり読んで、損しないように行動をはじめてください。

目次

1章:交通事故の慰謝料で主婦がもらえるものとは

それではさっそく、交通事故で怪我をした主婦がもらえる慰謝料について紹介していきます。

1-1:3つの慰謝料

交通事故の被害にあった場合、状況に応じて以下の慰謝料が請求可能です。

【3つの慰謝料】

- 入通院慰謝料・・・入院、通院した日数に応じて支払われる。

- 後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害の度合いに応じて支払われる。

- 死亡慰謝料・・・被害者が死亡してしまった場合に、家族構成に応じて支払われる。

以上が交通事故で請求できる慰謝料ですが、これ以外にも請求できる示談金があります。

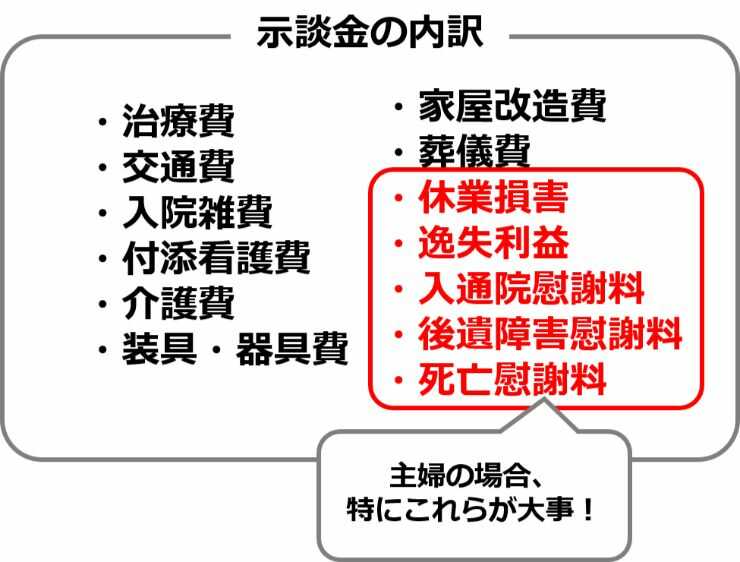

1-2:慰謝料以外の示談金

交通事故の慰謝料の示談金には、以下のものがあります。

【示談金の内訳】

- 治療費・・・治療にかかったお金で、保険会社から病院に直接支払われることがほとんど。

- 交通費・・・治療のための通院にかかった交通費。

- 入院雑費・・・入院の際にかかった生活必需品などの雑費。

- 付添看護費・・・被害者の症状が重い、被害者が乳幼児などの場合で、看護が必要な場合に支払われる。

- 介護費・・・怪我により介護が必要になった場合に支払われる。

- 装具・器具費・・・事故により歩行が困難になるなど、装具・器具が必要になった場合に支払われる。

- 家屋改造費、自動車改造費・・・車椅子生活になるなどで、家や自動車の改造が必要になった場合に支払われる。

- 葬儀費用・・・事故によって亡くなった場合に支払われる。

- 休業損害・・・事故によって仕事を休まざるを得ず、損害が発生した分について支払われる。

- 逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。

交通事故の示談金について、各項目の内容な計算方法が詳しく知りたい場合は、以下の記事をご覧ください。

【弁護士がわかりやすく解説】交通事故示談金の相場と各項目の計算方法

1-3:慰謝料の計算方法には主婦特有の注意点あり

交通事故の慰謝料は、主婦であっても基本的に計算方法は変わりません。

しかし、注意すべき点があります。

それは、主婦の場合でも「休業損害」や「逸失利益」を請求できるということです。

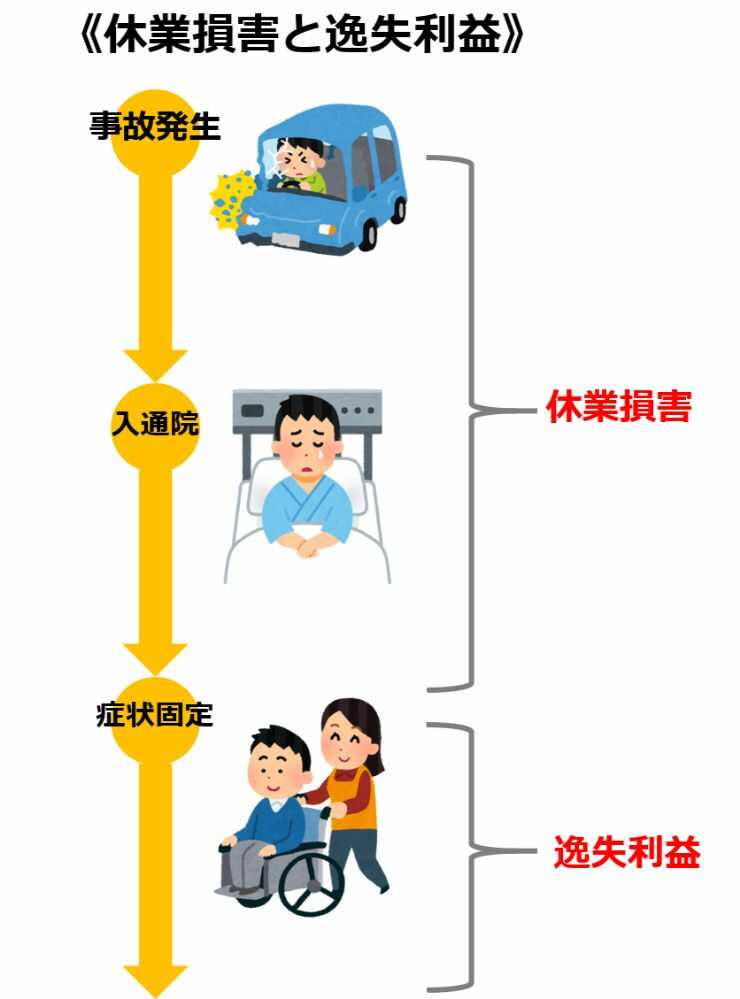

■休業損害

休業損害とは、事故後に治療が完了するか、症状固定(※)するまでの間に、怪我によって働けなかった分の損害のことです。

そのため、「働いている人しかもらえない」と思われがちですが、主婦でも家事という形で働いていますよね。

専業主婦でも、専業主婦でも、怪我によって家事ができなくなったら、その分の損害を請求できるのです。

■逸失利益

逸失利益とは、交通事故の怪我の後遺障害によって、将来得られたはずの収入が減少する場合に、その損害を請求できるものです。

主婦であっても、後遺障害によってそれまでと同じように家事ができなくなる可能性があります。

そのため、逸失利益を請求することも可能なのです。

2章:主婦の慰謝料相場

主婦の場合の交通事故慰謝料の相場を紹介します。

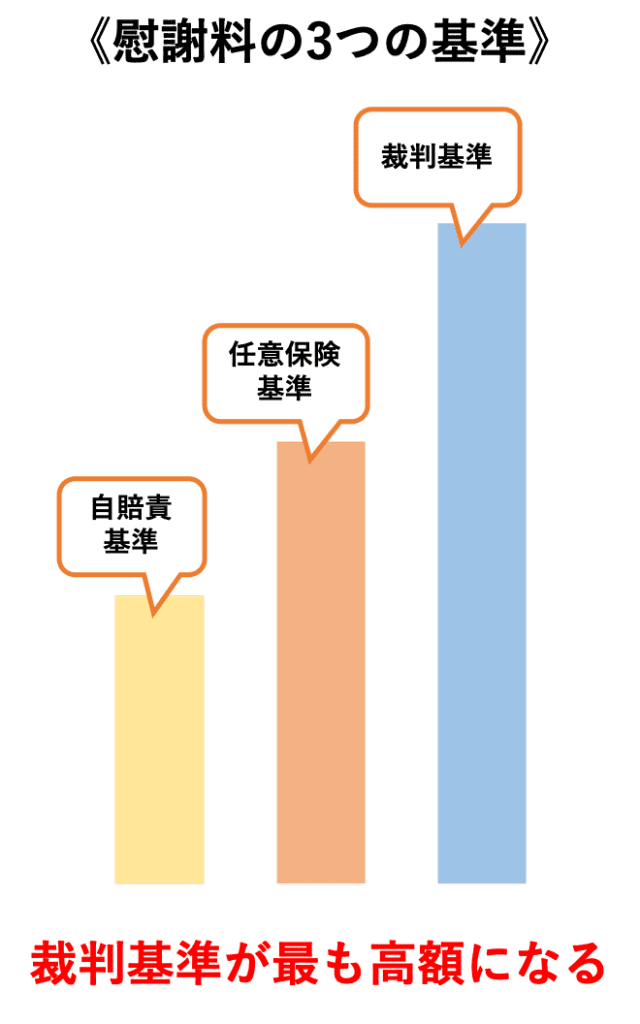

先に知っておいてほしいのが、慰謝料には以下の3つの基準があり、請求方法によって慰謝料・示談金の金額が変わってくるということです。

- 自賠責基準・・・法律で定められた最低限の補償

- 任意保険基準・・・自動車の保険会社が独自に定めている基準

- 裁判基準・・・裁判例を参考にした基準

大事なのは、自賠責基準が最も少なく、裁判基準が最も高額になるということです。

保険会社は「任意保険基準」という独自の基準で慰謝料を算出しますが、これは自賠責基準に近い金額で、裁判基準で計算される金額よりずっと少ないものです。

自分だけで請求しても、「裁判基準」を適用してもらうことは困難ですが、弁護士に依頼すれば自動的に「裁判基準」で請求可能です。

基準が明らかな、自賠責基準と裁判基準の相場を合わせて紹介します。

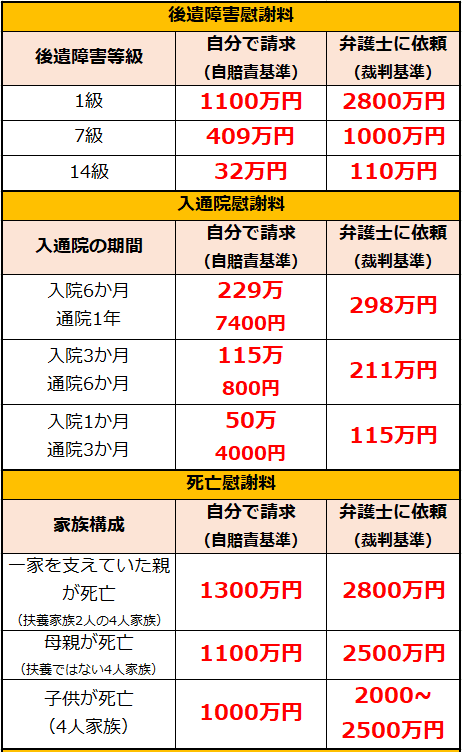

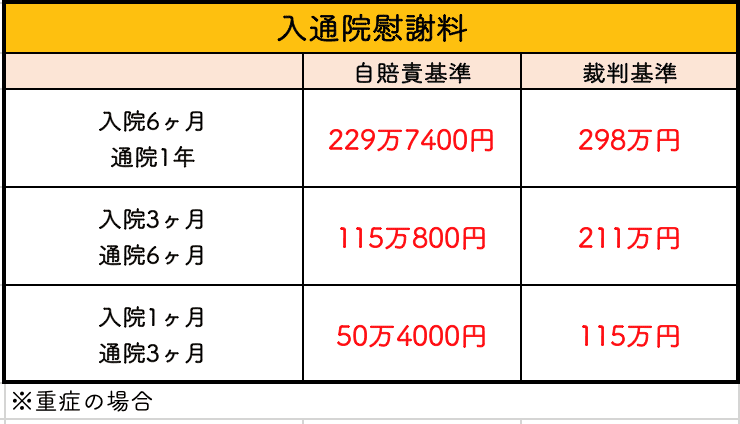

2-1:入通院慰謝料

入通院慰謝料の相場は以下の通りです。

入院1か月、通院3か月の場合は、自分で請求した場合(自賠責基準)は「50万4000円」、弁護士に依頼した場合(裁判基準)は「115万円」になります。

請求方法によって、2倍近く金額が変わってくるのです。

入通院慰謝料は、主婦特有の計算方法はありませんので、詳しくはこちらをご覧ください。

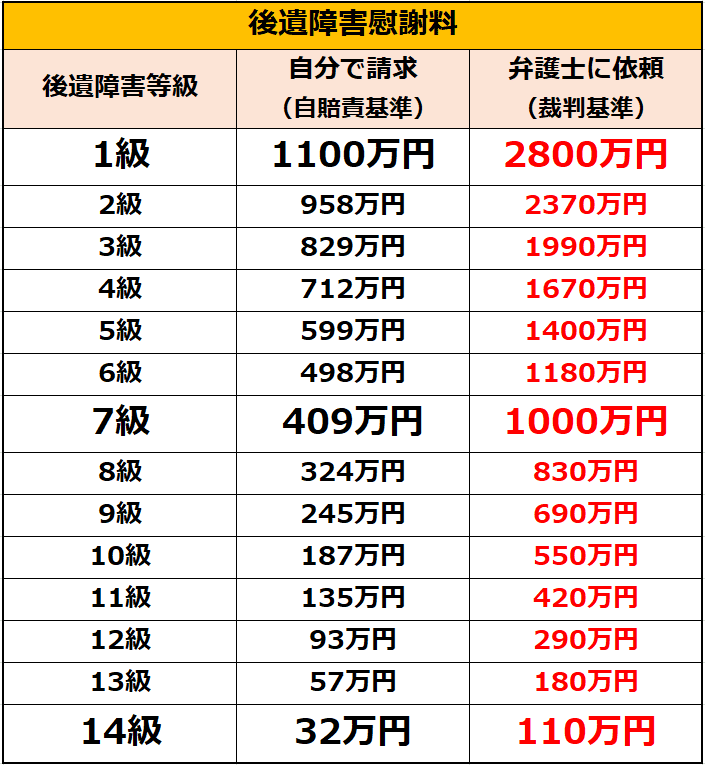

2-2:後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料の相場は以下の通りです。

後遺障害慰謝料も、自分で請求した場合と弁護士に依頼した場合で金額が違います。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって慰謝料が決まっており、14級が最も少額で、1級が最も高額になります。

【後遺障害等級とは】

後遺障害等級とは、後遺障害が残った場合に申請して認定してもらうもので、最も重い後遺障害が1級、最も低い後遺障害が14級になっています。

交通事故の後遺障害で最も多い「むちうち」の場合、「14級9号」の後遺障害等級が認められることが多いで。

この場合、

- 自分で請求(自賠責基準):32万円

- 弁護士に依頼(裁判基準):110万円

と3倍以上金額が変わります。

後遺障害慰謝料も、主婦特有の計算はありませんので、詳しくはこちらをご覧ください。

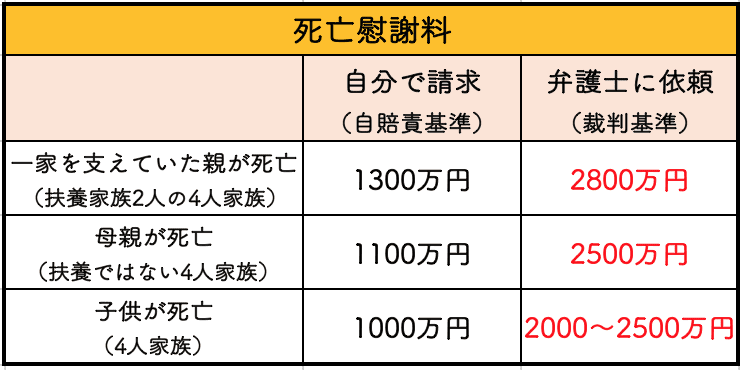

2-3:死亡慰謝料

被害者が死亡した場合は、死亡してしまった精神的苦痛に対して慰謝料を請求することができます。

死亡慰謝料の金額は、以下のように決められています。

家族構成によるところが大きいですが、一般的に、専業主婦(子供2人)の場合、死亡慰謝料は、

- 自分で請求(自賠責基準):1100万円

- 弁護士に依頼(裁判基準):2500万円

となることが一般的です。

死亡慰謝料について、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【時系列】交通事故で家族が死亡した場合にやるべきことと示談金相場

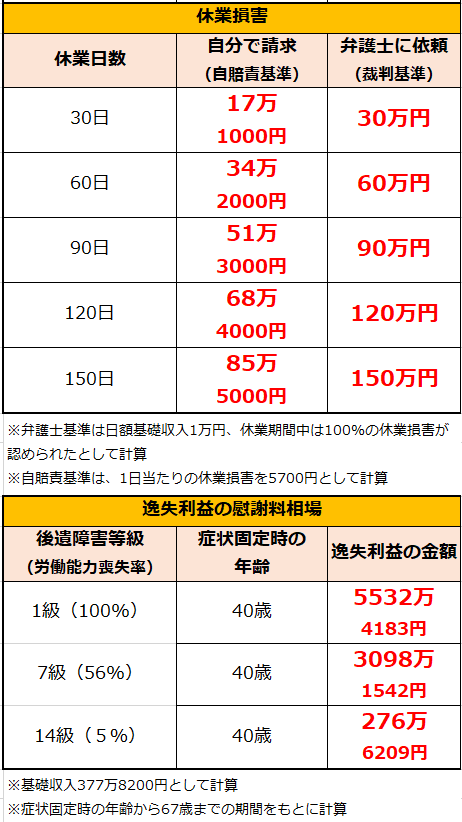

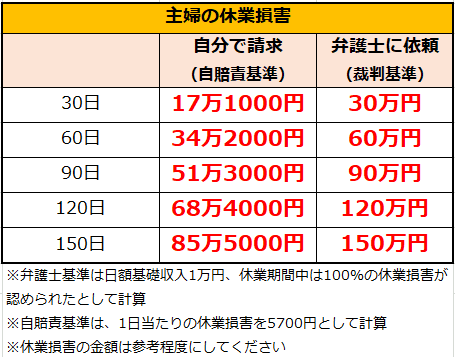

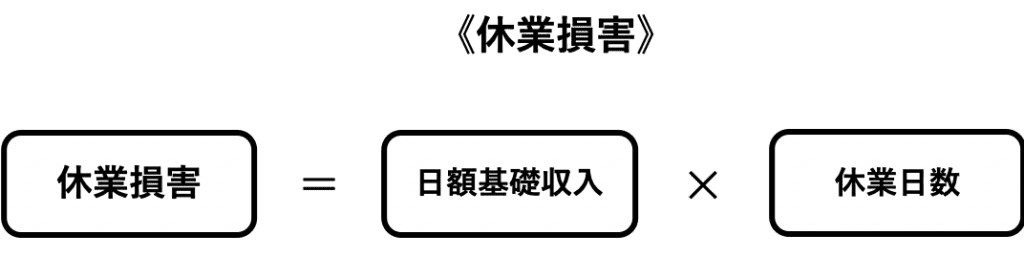

2-4:休業損害

主婦の休業損害(主婦休損)の慰謝料相場は、以下の通りです。

簡単に言えば、休業日数1日当たり1万円程度が請求可能だと考えてください。

詳しい計算方法は3章で説明します。

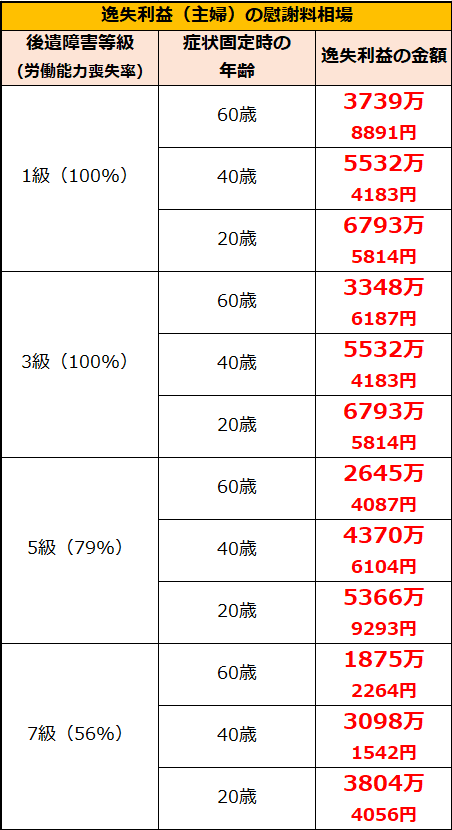

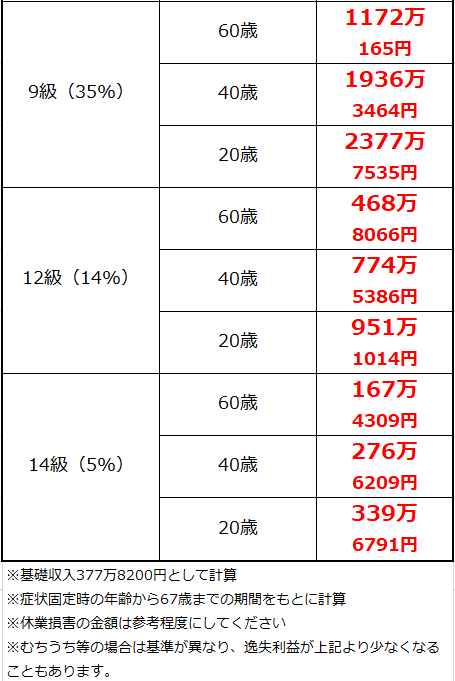

2-5:逸失利益

主婦の逸失利益の慰謝料相場は、以下の通りです。

詳しくは3章で説明します。

3章:主婦特有の慰謝料の計算方法

それではこれから、主婦でも高額になる慰謝料(示談金)として、

- 休業損害

- 逸失利益

について説明します。

これ以外の慰謝料の計算方法については、以下の記事をご覧ください。

【5分で分かる!?】交通事故の慰謝料の計算方法と一目で分かる試算表

これらの慰謝料(示談金)の計算方法は、専業主夫と兼業主婦で変わることがありますので、区別して紹介します。

3-1:休業損害

交通事故・慰謝料の計算方法の中で、働いている人と計算方法が異なるのが休業損害です。

先ほども説明したように、休業損害とは、交通事故の怪我のために家事の全部、もしくは一部ができない場合の損害のことです。

主婦業は金銭が発生しないものですが、実際には一種の労働です。

そのため、交通事故の示談金として保険会社に請求可能なのです。

休業損害の計算方法は、以下の通りです。

専業主婦の場合と兼業主婦の場合に分けて、計算方法を紹介します。

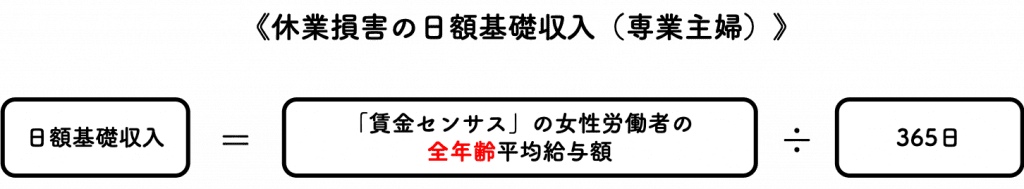

3-1-1:専業主婦

休業損害の計算で重要なのが、「日額基礎収入」と「休業日数」を明らかにすることです。

■日額基礎収入

日額基礎収入とは、あなたのこれまでの家事労働にはどれくらいの価値があったのか、ということを収入の額で表したものです。

専業主婦の場合、事故にあうまでに行っていた家事も、実際には一定の金銭が発生する程度の価値があったものと考えられます。

そのため、「賃金センサス」と言う厚生労働省が計算しているデータから、日額基礎収入が決められます。

専業主婦の場合、一般的には

「賃金センサス」の女性労働者の全年齢平均賃金が適用されます。

まれに、

「賃金センサス」の女性労働者の該当する年齢層の平均賃金

が適用されることもあります。

つまり、平成29年のデータで計算する場合は「377万8200円」が該当します。

これを以下の計算式に当てはめることで、「日額基礎収入」が計算できます。

具体的に計算すると、

377万8200円÷365日=約1万351円

となります。

■休業日数

休業日数とは、主婦の場合、怪我をしてから完治するまでに、家事を休んだ日数のことです。

入院している場合は退院するまでの日数はほぼ確実に請求できます。

例えば、30日入院していた場合は、30日分はほぼ確実に休業損害が請求できます。

【具体例】

- 日額基礎収入1万円

- 休業日数30日

上記の条件の場合、

1万円×30日=30万円

と、休業損害は30万円になることが分かります。

ただし、通院した期間については、通院がすべて終わるまで休業損害が100%もらえるとは言えません。

たとえば、通院はじめは休業損害が80%程度に、通院が終わるころには30%程度になる、などということもあります。

つまり、入院1日あたり1万円で計算されていたのが、1日あたり6000円や3000円程度になることがあるということです。

なぜなら、通院する程度であればまったく家事ができないとは言えませんし、通院が終わるころにはかなり状態が良くなっていると思われるからです。

■専業主婦の休業損害の過去の具体例

ここまで説明したように、専業主婦の休業損害は、ケースバイケースで請求できる金額が変わってくることがあります。

そこで、実際に過去の事例を見てみましょう。

以下の休業損害は、賃金センサス女性の全年齢平均、もしくは該当する年齢層の平均賃金をもとに計算したものを100%とし、そのうち何%が認められたか、ということを説明しています。

- 後遺障害等級が併合6級の60代主婦の場合

入院137日と通院179日は、休業損害が100%支払われ、残りの794日については50%の休業損害が認められた。

(東京地判平13年9月5日 交民34・5・1221) - 入院含む124日間は100%の休業損害、その後の258日間は平均して30%の休業損害が認められた(ただし、基礎収入は、65歳以上の女性労働者学歴計の賃金センサスの年収額の80%とされた)

(東京地判平成19年5月15日 交民40・3・644) - 後遺障害等級12級の20代、妊娠中の女性の場合

出産のための入院期間を除いた期間、すなわち、怪我をした日から出産のための入院の前日までの242日間は100%、退院の翌日から90日間は60%、症状固定までの50日間は30%の割合で、休業損害の支払いが認められた。

(東京地判平成15年12月8日 交民36・6・1570)

このように、基本的には賃金センサスの女性の全年齢平均賃金、もしくは該当する年齢層の平均賃金から計算されます。

ただし、入通院の初期に100%が、後になるほどその一部のみで計算される、ということが多いのです。

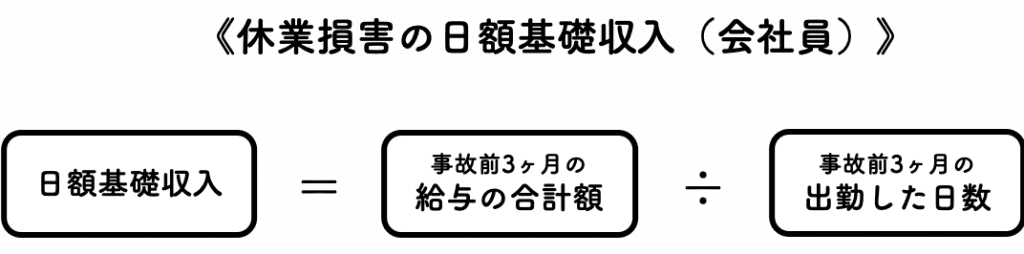

3-1-2:兼業主婦

兼業主婦、つまり働きながら家事もしていたという人の場合は、専業主婦よりも慰謝料の計算が少し複雑になります。

基本的な計算方法は専業主婦と同じで、以下の計算式で計算します。

順番に説明します。

■日額基礎収入

会社員として働いている場合、日額基礎収入は、

- 会社員としての日額基礎収入

- 「賃金センサス」の女性労働者の平均賃金

のいずれか高い方から計算されます。

会社員としての日額基礎収入は、以下の式で計算できます。

- 事故前3か月の給与の合計:20万円×3か月=60万円

- 事故前3か月の出勤した日数:22日×3か月=66日

上記の条件で計算すると。

60万円÷66日=約9091円

となり、日額基礎収入は約9000円ということが分かります。

この場合、「賃金センサス」の女性の全年齢平均よりも少なくなってしまうため、「賃金センサス」から算出した額から計算されるのが一般的です。

その場合、平成29年のデータで計算すると、

377万8200円÷365日=約1万351円

になります。

■休業日数

兼業主婦の場合、休業日数の計算も注意が必要です。

まず、会社を休んだ場合は、その日数分は休業損害として請求可能です。

たとえば、休業日数(会社を休んだ日数)が30日という場合は、30日分は100%の休業損害が請求できることが多いです。

このように思われるかもしれません。

兼業主婦で、仕事を休んだ期間だけでなく家事もできなかった期間があれば、その分の期間を休業日数として休業損害を請求できることがあります。

つまり、

- 会社を休んだ日数:30日

- 症状固定までの日数:上記に加えて100日

という場合は、休業期間は130日間になります。

計算すると、

130日×1万円=130万円

と、休業損害は130万円請求可能ということになります。

とはいえ、これも休業損害と同じく100%請求できるとは限りません。

どのくらい請求できるかはケースバイケースなので、これから具体例を紹介します。

■兼業主婦の休業損害の具体例

兼業主婦の場合の事例は以下の通りです。

以下の休業損害は、賃金センサス女性の全年齢平均、もしくは該当する年齢層の平均賃金をもとに計算したものを100%とし、そのうち何%が認められたか、ということを説明しています。

- パートで月7万8000円の収入を得ていた50代兼業主婦の場合(後遺障害等級12級)

入院161日、通院251日だったことに加え、後遺障害等級12級が認定されたことをふまえ、仕事を休業した592日間全体で90%の休業損害が認められた。

(東京地判平成10年12月9日 交民31・6・1872) - パートの50代兼業主婦の場合(後遺障害等級12級)

事故直後2か月間は歩けず、その後も松葉杖を使っての生活になったことや、パートに復帰したのが約1年後であったことなどから、入院期間97日間は100%、それから症状固定までの288日間は70%の休業損害が認められた。

(名古屋地判平成11年4月28日 交民32・2・703)

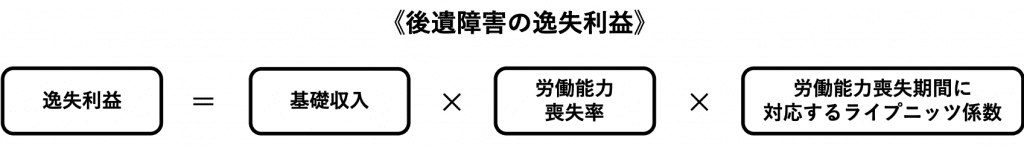

3-2:逸失利益

逸失利益とは、交通事故の怪我で後遺障害が出た場合に、将来得られたはずの収入が減ってしまうため、その分について請求できる損害のことです。

「休業損害」は交通事故後の治療中に得られたはずの収入に対する賠償ですが、「逸失利益」は将来得られたはずの収入に対する損害であるという点に違いがあります。

一見難しく見えるかもしれませんが、それぞれの言葉の意味が分かれば簡単に計算できます。

3-2-1:専業主婦

計算方法を順番に説明します。

■基礎収入

まず基礎収入についてですが、専業主婦の場合は休業損害と同じで、

- 「賃金センサス」の女性の全年齢平均の賃金

- 「賃金センサス」の該当する年代の平均賃金

のいずれかが基準になります。

上記の通り、平成29年のデータで計算するなら377万8200円が基礎収入です。

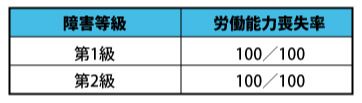

■労働能力喪失率

労働能力喪失率とは、「後遺障害によって働く能力が何%減ってしまったか?」ということを表す率です。

軽い後遺障害の場合は、下記の表の通りに決められることが多く、重い障害の場合は、下記の表を元にしつつ、後遺障害の程度や年齢、仕事の内容などの要素から総合的に決められることがあります。

【介護が必要な重度の後遺障害の場合】

【介護が不要な後遺障害の場合】

例えば、後遺障害等級で14級が認められた場合は、労働能力が5/100、つまり5%失われてしまったということになります。

1級なら100%です。

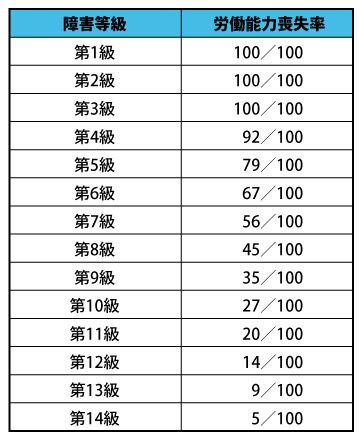

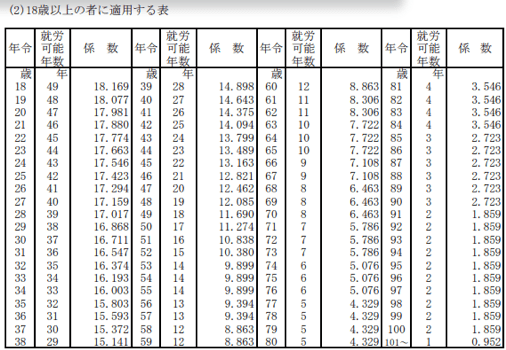

■労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

まず「労働能力喪失期間」とは、「症状固定(治療してもこれ以上改善されないという診断)」の日から、67歳までの期間か、平均余命までの年数の半分のいずれか長い方のことです。

40歳で症状固定になった場合は、

- 67歳までの期間

67歳-40歳=27年 - 平均余命(女性:86歳)までの年数の半分

(86歳-40歳)÷2=23年

この場合、27年の方が長いため、労働能力喪失期間は27年になります。

そして、上記の年数に対応した「ライプニッツ係数」を下記の表から探します。

40歳(労働能力喪失期間は27年)なら、ライプニッツ係数は「14.643」であることが分かります。

最後に計算してみましょう。

【具体例】

- 基礎収入:377万8200円

- 後遺障害等級10級:労働能力喪失率27%

- 症状固定時40歳:ライプニッツ係数14.643

377万8200×0.27×14.643=1493万7529円

逸失利益は1493万7529円請求できる。

■専業主婦の逸失利益の具体例

専業主婦の逸失利益について、具体例を見てみましょう。

- 専業主夫の男性(50代)の場合

逸失利益の基礎収入を女性の全年齢平均「352万2400円」として、逸失利益を計算した。

(東京地判平成16年9月1日 自保ジ1582・18) - 60代主婦(後遺障害等級併合11級)の場合

逸失利益として、賃金センサス女性の全年齢平均を基礎収入として、13年間分を認めた。

(東京地判平成20年11月19日 自保ジ1785・14)

3-2-2:兼業主婦

次に、会社員やパートタイムをしている兼業主婦の場合の、逸失利益の計算方法を説明します。

■基礎収入

兼業主婦の場合は、

- 実際の収入(事故前1年間の実際の収入額)

- 「賃金センサス」の女性の全年齢平均賃金

のいずれか高い方を、基礎収入とします。

■労働能力喪失率

労働能力喪失率は、専業主婦と同じように後遺障害等級に従って以下の表から決められます。

ただし、年齢や仕事の内容などの要素から総合的に決められることもあります。

【介護が必要な重度の後遺障害の場合】

【介護が不要な後遺障害の場合】

例えば、後遺障害等級で14級が認められた場合は、労働能力が5/100、つまり5%失われてしまったということになります。

1級なら100%です。

■労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

これも、兼業主婦も、専業主婦と同様です。

「労働能力喪失期間」とは、「症状固定(治療してもこれ以上改善されないという診断)」の日から、67歳までの期間か、平均余命までの年数の半分のいずれか長い方のことです。

40歳で症状固定になった場合は、

- 67歳までの期間

67歳-40歳=27年 - 平均余命(女性:86歳)までの年数の半分

(86歳-40歳)÷2=23年

この場合、27年の方が長いため、労働能力喪失期間は27年になります。

そして、上記の年数に対応した「ライプニッツ係数」を下記の表から探します。

40歳(労働能力喪失期間は27年)なら、ライプニッツ係数は「14.643」であることが分かります。

最後に計算してみましょう。

【具体例】

- 事故前1年間の収入:350万円→基礎収入より少ないため、基礎収入で計算

- 基礎収入:377万8200円

- 後遺障害等級10級:労働能力喪失率27%

- 症状固定時40歳:ライプニッツ係数14.643

377万8200×0.27×14.643=1493万7529円

逸失利益は1493万7529円請求できる。

■兼業主婦の逸失利益の具体例

兼業主婦の場合の逸失利益の事例を紹介します。

- ピアノ講師の兼業主婦で、後遺障害等級12級(肩・上肢)が残った場合

家事にプラスして週3回半日ずつのピアノ講師業(月収10万円)をしていたため、ピアノ講師分を週5日、残りの5.5日を家事労働として賃金センサスの45歳~49歳平均「386万1000円」をベースに計算し、年収を約423万円として計算した。

(名古屋地判平成18年12月15日 交民39・6・1763) - 30代女性(後遺障害等級3級)で、開店予定のそば屋での就労が決まっていた場合

就労の予定と、婚約中ですでに同居して家事をしていたことから、賃金センサス女性の30歳~34歳の平均賃金「371万6800円」を基礎収入として計算。

(東京地判平成21年11月12日 交民42・6・1516)

4章:主婦が慰謝料で損しないためには弁護士に依頼しよう

主婦の場合、交通事故の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合、

- 慰謝料(示談金)を最大限の金額で請求できる

- 保険会社や加害者との間でのトラブルを避けられる

- 弁護士に手続きを任せられるため、手間、時間、ストレスを最小限にして治療に専念できる

といったメリットがあります。

弁護士に依頼せず自分だけで請求しようとすると、

- 慰謝料の金額が不当に少なくなってしまう。

- トラブルになったときに対処できない

- 膨大な手間や時間、ストレスがかかる

といったことになりかねません。

そのため、交通事故のトラブルに強い弁護士に依頼し、あなたが最大限有利になるように解決するべきなのです。

※交通事故に強い弁護士の選び方については、こちらの記事を参考にしてみてください。

【保存版】交通事故に強い弁護士の選び方と0円で依頼する方法を解説

さらに、

※弁護士費用の相場や、弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。

【事例別】交通事故の弁護士費用を最大限安くおさえる方法を徹底解説

まとめ

最後にこの記事の内容を振り返ります。

【主婦が注意すべき慰謝料】

- 入通院慰謝料・・・入院、通院した日数に応じて支払われる。

- 後遺障害慰謝料・・・後遺障害が残ってしまった場合に、後遺障害の度合いに応じて支払われる。

- 死亡慰謝料・・・被害者が死亡してしまった場合に、家族構成に応じて支払われる。

- 休業損害・・・事故によって仕事を休まざるを得ず、損害が発生した分について支払われる。

- 逸失利益・・・後遺障害が残り、将来得られるはずの収入が減少してしまう場合に支払われる。

【慰謝料の金額を決める3つの基準】

- 自賠責基準・・・法律で定められた最低限の補償

- 任意保険基準・・・自動車の保険会社が独自に定めている基準

- 裁判基準・・・裁判例を参考にした基準

この記事の内容を参考に、損しないように行動をはじめましょう。

【弁護士がわかりやすく解説】交通事故示談金の相場と各項目の計算方法

【時系列】交通事故で家族が死亡した場合にやるべきことと示談金相場

【5分で分かる!?】交通事故の慰謝料の計算方法と一目で分かる試算表